まずは異音の診断フローをチェック

👉フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

車両の走行中やアイドリング時に「カタカタ」「コトコト」といった異音が聞こえる場合、その発生源は必ずしもエンジンや足回りとは限りません。

特に近年の車両では、軽量化や樹脂化が進んだことで、燃料パイプや配管類がボディやブラケットと干渉し、振動音を発生させるケースが増えています。

本稿では、燃料パイプの取り回しに起因する異音事例をもとに、原因の特定方法から防振処理までを整理します。

樹脂部との接触によって発生する微振動音は、車内に伝わると意外に大きく感じられることがあり、対処を誤ると再発しやすい部分でもあります。

DIYではアクセス性や燃料系の安全性に配慮が必要ですが、整備現場での実践的なアプローチを理解することで、異音修理の精度を高めることができます。

参考リンク:ナイルメカチャンネル「燃料パイプ異音対策・防振処理手順」

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

異音発生の背景と症状の特徴

エンジン始動時・停車時に現れる「カタカタ音」

エンジンをかけた直後や、信号待ちなどで停車中に「カタカタ」と小さく続く音が気になることがあります。

走行中にはほとんど聞こえず、アイドリング中にだけ耳につくような場合は、エンジン内部ではなく周辺の部品や配管の振動が原因であることが多いです。

特に、燃料やブレーキの配管は車体の下側を通っているため、共振が起きやすい位置にあります。

ダッシュ下やフロアからの音に注意

「ダッシュボードの下」や「運転席足元付近」から音がする場合、配管やハーネス類が車体の金属部分に触れていることが考えられます。

エンジンの振動が細いパイプや樹脂製ブラケットに伝わり、共鳴してカタカタと響くのです。

音の発生位置を耳で判断するのは難しく、室内に伝わる段階では場所がずれて聞こえることもあります。

配管系の共通振動が原因となるケース

燃料、ブレーキ、EVAP(蒸発ガス制御)などの配管は、素材や固定方法こそ違っても、いずれも車体の同じ部分を経由して後方へ伸びています。

そのため、一部が振動すると他のラインにも共鳴が広がり、まるで車内全体から音が出ているように感じることもあります。

この「共振現象」が、異音の特定を難しくしている要因です。

振動が車内に伝わるメカニズム

エンジンやマウントから伝わった微細な振動は、金属配管を通じてフロアパネルやブラケットに伝わります。

さらに、その音が空間内で反射し、耳に届く頃には発生源とは違う位置から聞こえることもあります。

これが、車内で「どこから鳴っているかわからない」と感じる理由です。

異音を放置すると、振動が固定部品を疲労させたり、配管の接触跡が摩耗することもあるため、早めの点検が望まれます。

低速でコトコト音がする原因は?足回りの故障と修理費用・走行して大丈夫?

アイドリング中にカタカタ音:VWの異音の原因と修理費用目安は?

燃料パイプの構造と取り回しの概要

燃料配管の基本構造と流れ

燃料は、タンクからエンジンへと送り出される過程で、いくつかの配管やフィルターを経由します。

車体の下側には、燃料を圧送する金属パイプと、柔軟性を持つ樹脂ホースが組み合わさって敷設されています。

金属パイプは耐久性に優れ、長期間の使用にも強い一方で、振動を伝えやすいという特徴があります。

これに対して樹脂ホースは軽く、ある程度の振動を吸収しますが、固定方法が不十分だと共鳴しやすくなるため、適切な取り回しが重要です。

金属管と樹脂ホースの接続部

燃料フィルターやポンプに近い部分では、金属管と樹脂ホースがジョイントで接続されています。

この接続部は樹脂製クリップやOリングで気密を保ちながら固定されていますが、経年劣化によりわずかに遊びが生じることがあります。

走行振動やエンジンのアイドリング振動によって、このジョイント部分が揺すられ、周囲のブラケットやフロアに触れて「カタカタ」と音を発することがあるのです。

固定方法とブラケット構造

燃料パイプは、車体下のフロアやサイドメンバーに沿って配置され、複数の樹脂製ブラケットで固定されています。

ブラケットの内側には柔らかい樹脂パッドが設けられており、パイプの動きを最小限に抑えています。

しかし、この固定パッドが劣化して硬化すると、パイプの微振動を吸収できず、共鳴音が出やすくなります。

また、ブラケットがずれたり、クリップが外れかけている場合も、走行中に異音の原因になります。

異音が発生しやすい箇所

もっとも異音が出やすいのは、エンジンルームと車体下部の接続部、または燃料フィルター付近です。

これらの箇所は、金属と樹脂が混在し、熱や振動の影響を強く受けるため、わずかなズレでも共鳴が発生します。

とくに寒暖差の大きい季節には素材が収縮し、固定力が変化するため、一時的に音が出たり止んだりすることもあります。

構造を理解しておくと、異音の位置をより正確に推測できるようになります。

原因特定と確認手順

見た目では異常がなくても起こる異音

燃料配管の異音は、見た目には異常がなくても発生することがあります。

多くの場合、部品が壊れているわけではなく、振動が特定の周波数で共鳴し、音となって現れます。

配管やブラケット、車体フロアなど複数の要素が関係しているため、点検時には「音が出る条件」を再現しながら慎重に確認することが大切です。

アイドリング時のみ発生するのか、気温によって変化するのかなど、状況を記録しておくと診断が進みやすくなります。

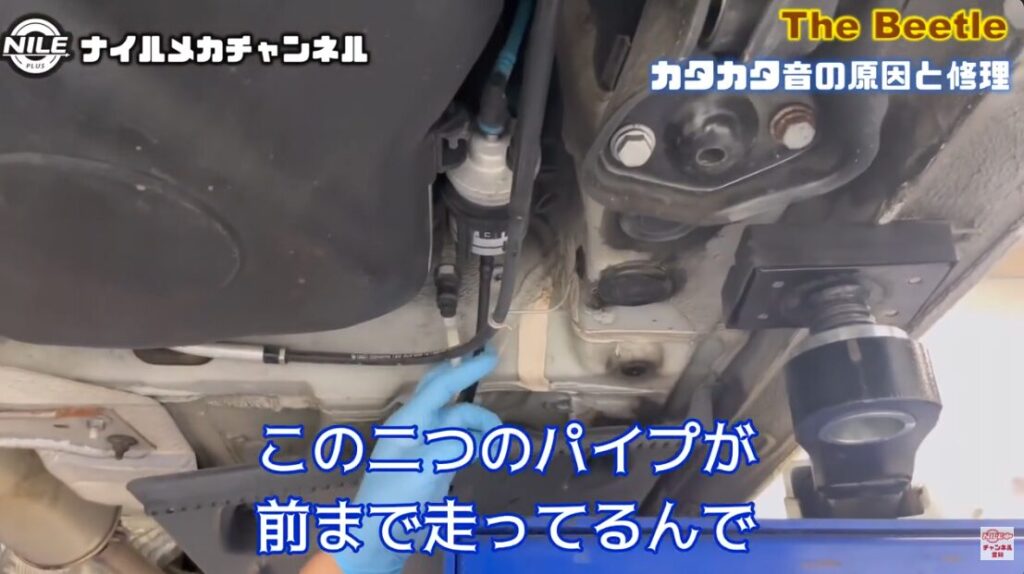

リフトアップでの確認が有効

車両をリフトアップして下回りを点検すると、配管の取り回しや固定状態を直接確認できます。

特に、樹脂ブラケットが緩んでいたり、パイプがわずかに車体に触れているときは、軽く手で動かすだけで「カタカタ」と音が再現されることもあります。

このとき、配管を無理に押し上げると接続部に負荷がかかるため、少しずつ揺らして確認するのがポイントです。

聴診棒や手触診で振動経路を確認

整備現場では、聴診棒を使って音の伝わり方を確認することがあります。

音の強さが変化する位置をたどることで、どの部分が共鳴の中心になっているかを特定できます。

また、手で軽く触れてみて振動の有無を感じ取る方法も有効です。

手に細かな震えが伝わる場合、その部分が振動源または共鳴点である可能性が高いです。

接触箇所を重点的にチェック

配管が樹脂ブラケットや車体フロアに接触している箇所を重点的に確認しましょう。

見た目では隙間があっても、走行中の振動でわずかに触れて音を出す場合があります。

ブラケットとパイプの間、パイプ同士の交差点、または遮熱板付近などが要注意ポイントです。

特に熱や経年で変形しやすい部分は、触診で弾力や遊びを確かめると良い結果が得られます。

対処方針と防振処理の基本

基本方針:干渉をなくすか、緩衝材を介在させる

燃料配管から発生する異音を解消するには、まず「どこで振動が伝わっているか」を突き止め、その接触をなくすことが基本です。

配管やブラケット、車体フロアなどが直接当たっている場合は、少し位置をずらす、あるいは間に防振材を挟むことで音が止まります。

原因を特定できたとしても、闇雲にテープを巻いたりすると燃料系統を傷めるおそれがあるため、正しい素材と方法を選ぶことが大切です。

燃料系統に適した素材選び

燃料パイプは常にガソリンの圧力と熱にさらされています。

そのため、一般的なゴムや布テープではなく、難燃性・耐油性に優れた素材を使う必要があります。

整備現場では、エプトシーラーなどの発泡防振材や、耐熱ウレタンシートがよく使用されます。

これらは軽量で施工しやすく、同時に防音・防振の両方の効果を得られます。

素材の選定を誤ると、長期的に変質して剥がれ落ち、再び異音が出る原因になるため注意が必要です。

作業前の安全手順

燃料系統に手を加える際は、必ず安全を確保することが前提です。

作業前にはエンジンを停止し、燃料ライン内の圧力を抜いてから行います。

また、作業中は火気厳禁とし、電動工具を使用する場合は火花が出ないタイプを選ぶと安心です。

漏れやひび割れを見つけた場合は応急処置で済ませず、必ず部品交換や専門業者への相談を検討しましょう。

応急処置と恒久対策の違い

一時的に音を止める目的で、配管同士の接触部にテープやスポンジを挟む応急処置を行うことがあります。

これでも効果はありますが、素材が劣化すれば再発する可能性が高いです。

恒久的な対策を行うには、ブラケットの交換や固定位置の調整、防振材を正しく巻き付ける施工が必要です。

応急と恒久の違いを理解し、再発しにくい整備を心がけることが静粛性の維持につながります。

防振材料と施工方法

よく使われる防振素材の例

異音対策として整備現場でよく使用されるのが「エプトシーラー」と呼ばれる発泡タイプの防音・防振材です。

柔らかく軽量で、耐熱性・耐候性にも優れているため、燃料配管まわりにも適しています。

素材がスポンジ状なので、わずかな隙間にも密着し、共鳴を効果的に抑えます。

また、耐油性のあるタイプを選ぶことで、ガソリンやブレーキフルードの飛沫にも耐えられ、長期間安定して性能を発揮します。

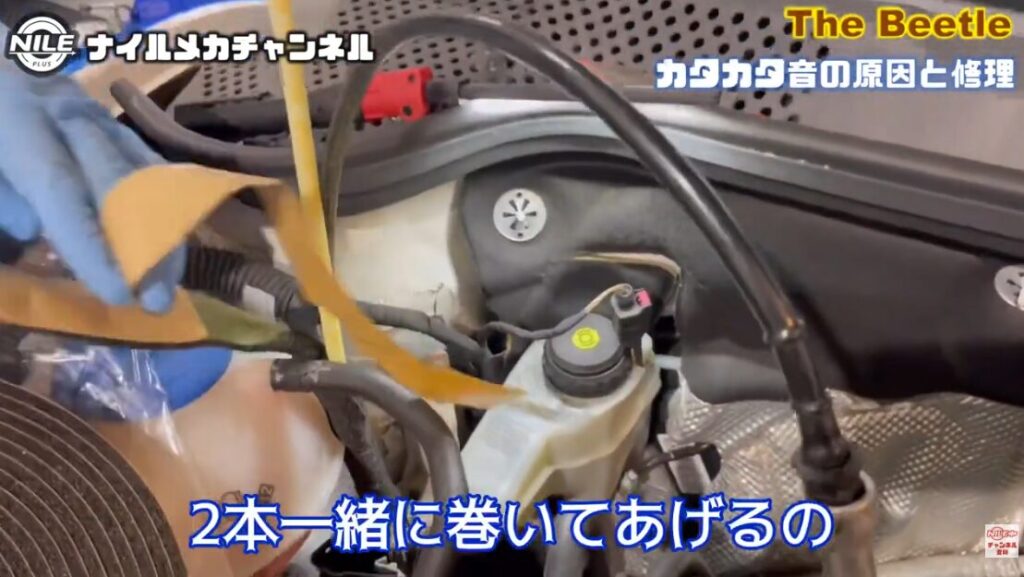

巻き付け長さと施工位置の目安

防振材を巻く長さは、一般的に50cm〜1mほどが目安です。

異音が出ている箇所だけでなく、その前後にも少し余裕を持って施工することで、振動の伝達を広範囲で抑えられます。

特に、ブラケットや金属パイプの固定点付近に重点的に巻くと効果的です。

素材を巻く際は、配管に軽く触れる程度のテンションで固定し、圧迫しすぎないようにします。

強く締め付けると燃料流路に影響する場合があるため注意が必要です。

配線や熱源との干渉を避ける工夫

防振材は柔らかいとはいえ、熱源や配線との接触には注意が必要です。

マフラーや触媒など高温になる部位の近くに施工する場合は、耐熱性を確認したうえで、少し距離をとるように取り回します。

また、他の配線ハーネスやセンサーラインと束ねないようにし、動作時に干渉しない位置を確保することがポイントです。

必要に応じて、金属パイプに遮熱板を併用する方法もあります。

タイラップ固定時の注意点

施工後、防振材がずれないようにタイラップで軽く固定します。

このとき、締め込みすぎると素材が潰れて効果が弱まるため、少し余裕をもたせて留めます。

余った先端(余長)は切り落とし、他の部品に当たらないよう整えておくと見た目もきれいです。

施工後は一度エンジンを始動して、音が変化したかを確認しましょう。

わずかな巻き位置の違いで結果が変わるため、確認と微調整が重要です。

普段は国産車をメインに扱う整備工場でも、こうした欧州車整備の手順や注意点を知っておくと、受け入れの幅が広がります。

輸入車対応を視野に入れて現場の環境を整えるなら、整備用品や作業環境アイテムを幅広く扱う「ヨロスト。」をチェックしてみてください。

配線・バッテリー・エンジンオイルなど、どのメーカー車種でも役立つアイテムがそろっています。

初めての方でも扱いやすい商品が多いので、DIYメンテナンスの第一歩にもおすすめです。

作業後の確認と再発防止策

エンジン始動後のチェックポイント

防振処理が完了したら、まずエンジンを始動してアイドリング状態を確認します。

音が完全に消えたか、あるいは小さくなったかを耳で確かめましょう。

車内だけでなく、車外や下回りでも音を聞くと、より正確に判断できます。

音が残っている場合は、防振材の位置を数センチずらしたり、別の固定部にも軽く施工を追加すると改善することがあります。

焦らず、音の変化を確認しながら少しずつ調整するのがコツです。

停止後も音が残らないか再確認

エンジンを停止したあとに「パタパタ」や「コトコト」といった音が続く場合は、熱膨張や燃料の戻り流れによる軽い共鳴が考えられます。

このような音も、配管やブラケットの緩みで発生することがあります。

停止後1〜2分ほど静かに耳を傾け、完全に音が消えるまで確認しましょう。

異音が再発する場合は、固定部の遊びや締め付け状態をもう一度見直します。

視認による最終点検

エンジン下部や車体フロア沿いの配管を目視し、テンション(張りすぎ)が残っていないかをチェックします。

防振材を巻いたことで配管が押し上げられたり、他の部品と距離が近くなっていないかも確認が必要です。

特に、ブラケットやタイラップ周辺に過度な力がかかっていると、長期的には金属疲労を招くおそれがあります。

作業後にもう一度車両をリフトアップして点検すると安心です。

長期的なメンテナンス視点

一度防振処理を行っても、季節の温度変化や振動の蓄積で再発することがあります。

そのため、半年から1年ごとの定期点検で、配管固定部やブラケットの緩みを確認するのが理想です。

特に樹脂製クリップやブラケットは紫外線や熱で劣化しやすく、硬化すると振動吸収性能が落ちます。

異音が再び感じられた時点で早めに対応することで、快適な静粛性を維持できます。

作業時間・難易度・費用の目安

作業時間の目安

燃料配管まわりの防振処理は、一般的に30分前後で完了する比較的軽作業です。

リフト設備があれば短時間で安全に行えますが、車高が低い車やアンダーカバーが多い車種では、パネルの取り外しに時間がかかることもあります。

整備経験のある方ならDIYでも対応可能ですが、下回り作業は姿勢が取りづらく、視界も限られるため、作業中の安全確保を最優先にしましょう。

DIY対応の可否と注意点

DIYで行う場合は、ジャッキアップよりもスロープを使用した方が安定性が高く、作業しやすいです。

ただし、燃料系統は安全上のリスクを伴う部分ですので、接続部を強く押したり、無理な角度で引っ張ることは避けてください。

また、防振材の巻き付けやタイラップ固定を行う際は、マフラーや触媒などの高温部に近づけないように注意します。

作業後は、燃料漏れや固定の緩みがないか必ず確認してください。

使用部材のコスト目安

使用する防振材は50cm〜1mあたり数百円ほどと、比較的安価で入手できます。

エプトシーラーや耐油スポンジテープなどはホームセンターでも販売されており、汎用性の高い部材です。

車種や部位によっては複数箇所に施工することもありますが、全体でも千円前後のコストで済むケースが多いです。

費用対効果の高い静粛化手段といえるでしょう。

プロに依頼する場合の相場

整備工場やディーラーに依頼した場合、作業工賃は概ね3,000円〜5,000円程度が目安です。

異音診断を含む場合は、初期点検費用が別途かかることもあります。

依頼時には、「燃料パイプの共振音のようなカタカタ音が出ている」と具体的に伝えると、診断がスムーズに進みます。

防振処理は大掛かりな修理ではありませんが、静粛性に直結するため、確実な仕上がりを求めるなら専門業者に任せるのも一つの選択です。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

見落とされがちな“静粛性の要”

小さな異音が生む大きなストレス

燃料配管まわりの「カタカタ」という音は、走行に支障がないため軽視されがちですが、放置すると車内の快適性を損なう原因になります。

わずかな振動が車体全体に伝わり、運転中の集中力や疲労感にも影響を与えることがあります。

機械的な故障でなくとも、異音が続くとドライバーに不安を与えるものです。

静粛性を取り戻すには、原因を丁寧に探り、確実に抑える対処が欠かせません。

振動源の特定が整備の第一歩

異音対策の出発点は「音の発生源を見極めること」です。

燃料ライン、ブラケット、フロアパネルなど複数の部品が共鳴して音を出している場合が多く、単一の部位を交換しても改善しないことがあります。

そのため、点検時には音の条件を再現しながら、触診や聴診で原因を探る丁寧なアプローチが重要です。

見た目に異常がなくても、固定力のわずかな低下や樹脂部の硬化が音の原因になることもあります。

適切な緩衝処理の重要性

防振処理は、ただの「音消し」ではなく、部品寿命を守るメンテナンスでもあります。

振動を吸収することで、配管の摩耗やブラケットの疲労を防ぎ、長期的な安心につながります。

特に燃料系統では、安全性を確保しつつ確実に干渉を防ぐ施工が求められます。

難燃・耐油素材を使用し、無理な固定を避けることが基本です。

静粛性は車の完成度を支える要素

車の静粛性はエンジン性能や遮音材だけで決まるものではありません。

こうした細部の防振処理こそ、総合的な完成度を支える“縁の下の力持ち”です。

小さな異音に気づき、それをきっかけに車と向き合うことは、日常点検の意識を高める第一歩でもあります。

音の質が変わったと感じた時点で、早めに点検を行いましょう。

小さな整備が、大きな安心と快適なドライブを守ります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「カタカタ音」が出ていても走行して大丈夫ですか?

一時的な共振音であれば走行に支障がないことが多いですが、燃料系統やブレーキ配管が関係している場合は、念のため点検を受けた方が安心です。

音の原因が固定具の緩みや接触によるものであれば、安全性に直結するトラブルではありません。

ただし、放置すると摩耗や金属疲労を招く可能性があるため、早めの確認をおすすめします。

Q2. 防振材を自分で巻いても問題ありませんか?

素材と施工位置を誤らなければDIYでも可能です。

重要なのは「耐油性」「耐熱性」「難燃性」を備えた素材を選ぶことです。

一般的なスポンジテープやゴムシートはガソリンや熱で劣化しやすく、長期的には危険を伴います。

ホームセンターで販売されている車両用のエプトシーラーや耐熱ウレタンを使用し、配管や高温部と干渉しない位置に巻くことが基本です。

Q3. 異音が出たり止んだりするのはなぜ?

気温や湿度、燃料の温度によって、配管やブラケットの素材が微妙に膨張・収縮するためです。

冬場や朝方にだけ音が出るケースもあります。

固定部にわずかな遊びがあると、こうした環境変化で音が再発します。

再現条件を記録しておくと、整備時に原因を特定しやすくなります。

Q4. 防振処理をしても再発することはありますか?

あります。

振動対策は素材の経年劣化や車体側の変形でも変化します。

半年〜1年ごとの点検で、ブラケットやクリップの緩みをチェックしておくと良いでしょう。

異音が再発した場合は、防振材の位置をずらしたり、固定力を調整することで改善できる場合が多いです。

Q5. ディーラーと整備工場、どちらに相談すべきですか?

どちらでも対応は可能です。

ディーラーは車種固有の構造に詳しく、再現性の低い音にも対応しやすい傾向があります。

一方、整備工場は柔軟な対策やコスト面で有利な場合があります。

どちらに依頼する場合でも、「エンジン始動時や停車時にカタカタ音がする」「燃料パイプまわりから聞こえる気がする」と、具体的に状況を伝えることが診断の近道です。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント