走行中にハンドルがわずかに右や左へ傾いたまま直進する──そんな症状に気づいたことはないでしょうか。

一見すると些細な違和感ですが、これは足回りのジオメトリ(アライメント)にずれが生じているサインです。

特にフォルクスワーゲンでは、サスペンション構造上、トー角やステアリングセンターの微妙な変化が走行感覚に直結します。

本記事では、ハンドルセンターが右に傾く現象を例に、トー調整による正しい補正方法を解説します。

よくある誤った対処法である「ステアリング差し替え」ではなく、タイロッド調整によって左右のトー角バランスを適正化する手順を紹介し、あわせて空気圧警告リセットや他要因の可能性についても整理します。

簡易調整の考え方と、アライメント測定を行うべきタイミングを理解することで、安全かつ確実に直進性を回復させることができます。

参考動画:ナイルメカチャンネル「ハンドルが右に傾く6Rポロのトー調整とセンター出し」

参考記事:ハンドルセンター出し!タイロッド調整でステアリングセンターのずれを直す

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

ハンドルセンターがずれる仕組み

ステアリングセンターとは

クルマのハンドル(ステアリング)は、真っすぐ走るときに中央位置に戻るよう設計されています。

この「ハンドルセンター」は、実は単純にハンドルの角度で決まるわけではなく、左右の前輪の“トー角”(進行方向に対してタイヤが内側や外側に向く角度)のバランスで決まります。

左右のトー角が正しく釣り合っていれば、クルマは自然に直進します。

トー角バランスが崩れるとどうなるか

しかし、走行中の段差衝撃や縁石接触、サスペンションの経年劣化などで、このトー角バランスが崩れることがあります。

すると、左右のタイヤがわずかに異なる方向を向いた状態になり、ハンドルをまっすぐにしても車体が右や左に寄ってしまいます。

これが「ハンドルセンターがずれる」状態です。

偏摩耗や路面衝撃の影響

例えば、左前輪が強く段差に当たると、その側のタイロッドやナックルが微妙に曲がり、トー角が変化することがあります。

これが続くと、片方のタイヤだけが外側(トーアウト)または内側(トーイン)に傾き、走行中に車が左右どちらかへ引っ張られるような感覚になります。

さらに偏摩耗も進行し、タイヤの外側や内側だけが減ると、直進時のバランスがいっそう崩れてしまいます。

“右傾き”の主な原因

ハンドルが右に傾いた状態で直進する場合、一般的には「右側トーイン過多」または「左側トーアウト」が主な原因です。

右のタイヤが内側を向きすぎていると、右側の抵抗が大きくなり、車体全体が右へ寄ってしまうのです。

このような微妙なズレは、日常の運転では気づきにくいものの、長距離運転では疲労やハンドル操作のストレスにつながります。

ハンドルセンターのズレは、単なる「感覚の違い」ではなく、アライメント(足まわりの角度)の変化が関係しています。

その仕組みを理解することで、修正方法も正しく選べるようになります。

間違った補正方法:ステアリング差し替え

ハンドルだけを回して直すのは危険

ハンドルセンターがずれていると、「ハンドルを外して差し替えれば直るのでは?」と考える人がいます。

しかし、それは間違った方法です。

確かに見た目上はハンドルの位置が中央に戻ったように見えますが、実際にはタイヤの向きがズレたままの状態になります。

これではクルマが正しい直進姿勢を取れず、ハンドルを離すと左右どちらかに寄ってしまいます。

実際の直進角が狂う理由

ハンドルの位置だけを変えると、ステアリングシャフトとタイロッドの角度バランスが崩れ、左右のトー角が不均等になります。

その結果、ハンドルをまっすぐにしても車体は斜めに進もうとする状態になり、直進安定性が損なわれます。

とくに高速走行時には、ハンドルを常に微妙に補正しなければならず、長距離運転では大きなストレスになります。

EPS(電動パワステ)車の場合

電動パワーステアリング(EPS)を搭載した車では、さらに注意が必要です。

EPSは舵角センサーで「ハンドルの基準位置(ゼロ点)」を記憶しており、これがずれた状態でハンドルを付け替えると、センサーの基準値と実際の車輪角度が一致しなくなります。

すると、車両のコンピューターが誤った情報をもとにアシストを行い、まっすぐ走っているのに警告灯が点いたり、操舵感に違和感が出たりする場合があります。

正しい補正はタイロッドで行う

ハンドル位置の補正は、必ず左右のタイロッドを調整して行います。

タイロッドとは、ステアリングラックから各前輪に動きを伝える細長いロッドのことです。

左右の長さを微調整することで、両輪のトー角を揃え、自然なハンドルセンターを作り出します。

この方法なら、ハンドルの角度だけでなく、車両の直進性そのものを正しく整えることができます。

幾何学的な整合を取ることが原則

クルマの足まわりは、サスペンションやステアリングが複雑に連動して動くよう設計されています。

そのため、一部の角度だけを無理に変えると、他の部分にも影響が出てしまいます。

正しい補正は「ハンドルの角度」ではなく、「タイヤが進む方向」を基準に行うことが大切です。

目に見えない微妙なズレも、きちんとした方法で調整すれば確実に改善できます。

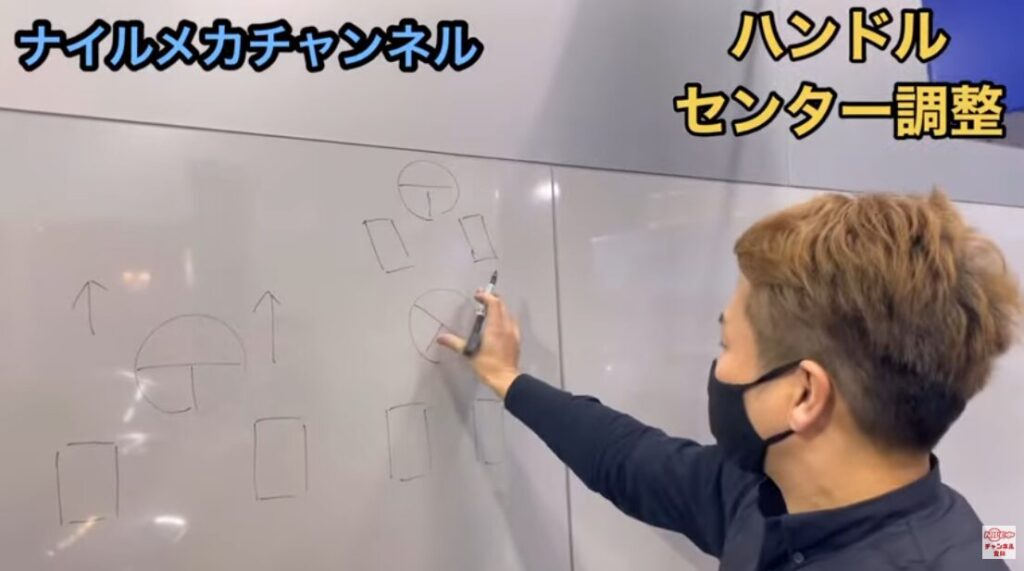

正しい調整方法:タイロッドによるセンター出し

(1)基本原理

ハンドルセンターを正しく出すには、タイロッドの調整が欠かせません。

タイロッドはステアリングラックと前輪をつなぐ細長いロッドで、左右それぞれが独立して長さを変えられます。

この長さの違いによって、左右のタイヤがどれだけ内側や外側を向くか――つまり「トー角(Toe Angle)」が決まります。

左右のトー角が等しいとき、ハンドルは自然に中央位置に戻り、車はまっすぐ走ります。

反対に、右のロッドが長すぎたり左が短すぎたりすると、片方のタイヤが外を向いてしまい、結果としてハンドルが傾いたまま直進するようになります。

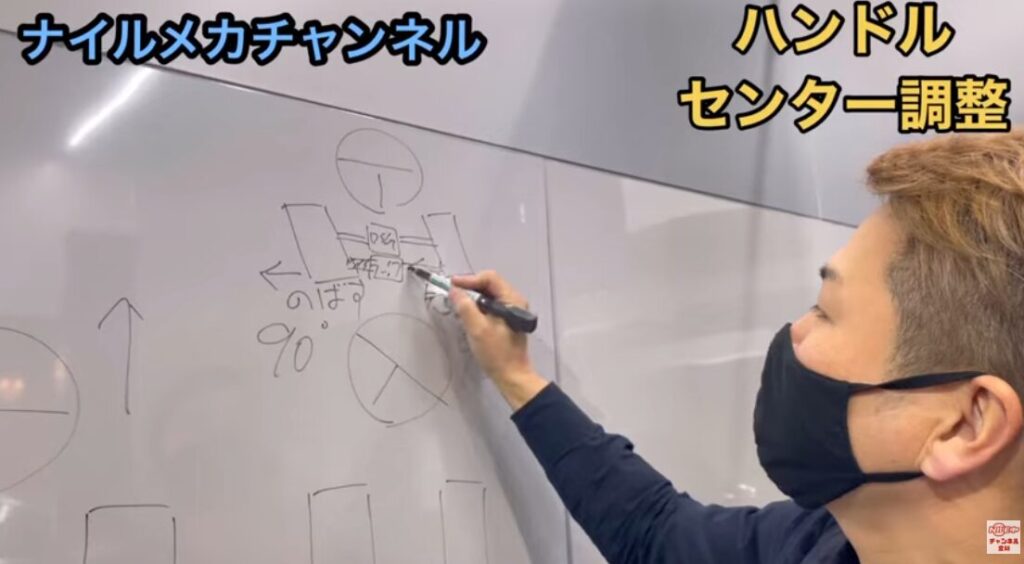

このため、「一方を短く」「もう一方を長く」して微妙なバランスを取るのが、ハンドルセンター補正の基本です。

(2)実施手順

まず、車両をできるだけ水平な場所に停め、ステアリングを真っすぐにします。

ハンドルがロック位置や左右の切れ角に偏っていないか確認したら、タイヤを前方へ向けた状態で作業を始めます。

次に、左右のタイロッドエンド部分のロックナットを緩めます。

ここで注意すべきは、左右同じだけの角度で調整すること。

例えば、ハンドルが右に傾いている場合は「右側を90度短縮、左側を90度延長」など、両側の変化量を均等にするのが理想です。

どちらか一方だけを大きく動かすと、車体全体のトー角が変わってしまい、タイヤの摩耗や直進安定性に影響が出ます。

調整後は、ロックナットを確実に締め直して固定します。

その際、ネジ山に潤滑剤を少量塗布しておくと、次回の調整がスムーズです。

固定を終えたら、一度試走してハンドルセンターを確認します。

真っすぐな平坦路で、軽く手を添える程度で走行させ、ハンドルが自然に中央へ戻るかを確かめましょう。

もしわずかにズレが残る場合は、再び微調整を行います。

数回の繰り返しで、ほとんどのケースは安定した直進性を取り戻せます。

この工程を丁寧に行うことで、幾何学的に正しいセンターが再現され、見た目だけでなく走りの感覚も「真っすぐ」に戻ります。

トー調整の注意点とチェックポイント

固定後の再トルクは必須

タイロッドの長さを調整したあとは、必ずロックナットを規定トルクで締め直します。

これを怠ると、走行中の振動でナットが緩み、トー角が再びずれる危険があります。

とくに古い車両では、ネジ部のサビや汚れが原因で締め込みトルクが不安定になりやすいため、清掃してから締めるのが安心です。

整備マニュアルに記載されたトルク値(多くは40〜60Nm前後)を守ることで、安全性と精度の両立が図れます。

ステアリングセンター確認は平坦路で

調整が終わったら、真っすぐな平坦路で走行テストを行います。

片側に傾斜している道路や風の強い日に確認すると、外的要因でセンターがずれて見えることがあります。

確認時は、手を軽くハンドルに添え、わずかな力で直進するかどうかを観察します。

左右どちらかに寄る場合は、再度タイロッドの微調整を行い、トー角のバランスを整えます。

試走後のトー再確認

試走後に再びピットへ戻り、タイヤの向きを正面から確認します。

目視でも構いませんが、スケールなどで左右のトー角差を測定できるとより確実です。

わずかなずれでも、100km以上走行するとタイヤの片減りにつながることがあるため、慎重に確認しましょう。

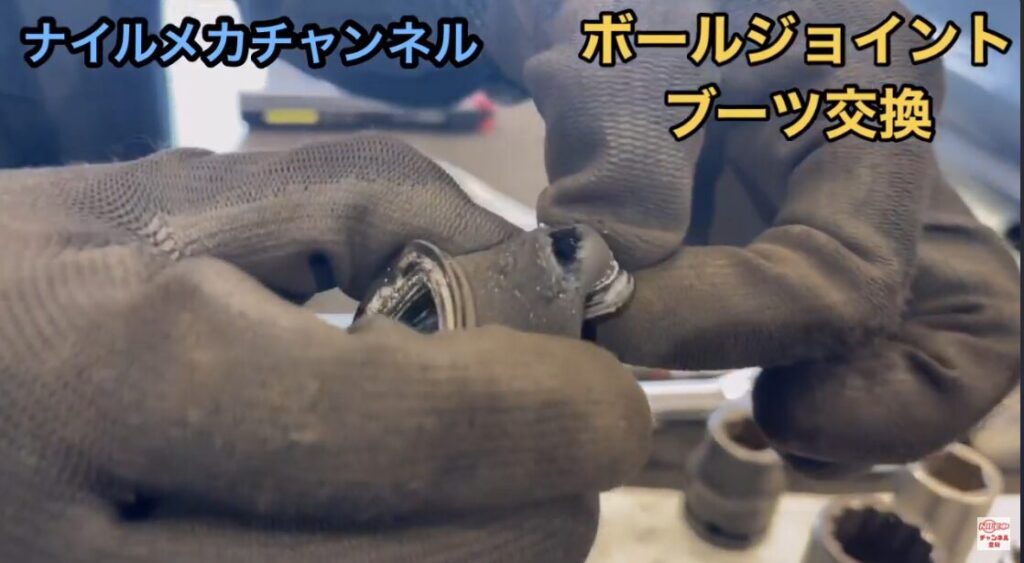

また、調整直後はゴムブーツやジョイント部の異音もチェックします。

締め込みが不十分な場合、カタつきや異音が発生することがあります。

舵角センサーリセットの必要性

近年の車両では、ステアリング角度を検出する「舵角センサー(ステアリングアングルセンサー)」が搭載されています。

このセンサーがズレたままだと、電子制御式のパワステ(EPS)や横滑り防止装置(ESC)が誤作動する恐れがあります。

再調整を繰り返した場合や、明らかにセンター位置を変更した場合は、診断機で舵角センサーをリセットすることをおすすめします。

ディーラーや整備工場で数分程度の作業で対応可能です。

安全確認を怠らない

最後に、工具やマスキングテープの取り残しがないか確認してから走行しましょう。

タイロッド周辺はブーツやホースが近くにあり、工具を置き忘れると事故の原因になります。

作業後に「ロックナット確認」「センサー確認」「試走確認」を行うことで、安全で快適な直進性が得られます。

併発しやすい要因:サブフレームずれ・タイヤ摩耗

サブフレームずれによる影響

ハンドルセンターのズレがタイロッド調整でも直らない場合、その原因は「サブフレームのずれ」にあるかもしれません。

サブフレームとは、エンジンやサスペンションを支える金属フレームのことで、車体の下側に固定されています。

段差衝撃や事故などの強い力が加わると、サブフレームの固定ボルトがわずかに動き、左右の取り付け位置がずれてしまうことがあります。

これにより、車体全体がわずかに斜め方向を向いた状態となり、ハンドルセンターが常に片側に傾いたままになります。

サブフレームのずれは外見から判断しにくく、専用の測定機器を使わないと分かりません。

アライメント調整をしても直進しない場合は、まず整備工場でサブフレームの取付位置を点検してもらうことが大切です。

タイヤの偏摩耗によるズレ

もう一つの要因が「タイヤ摩耗のアンバランス」です。

左右のタイヤで外径(直径)や摩耗具合に差があると、車体は常に摩耗の少ない方へ引っ張られます。

特に前輪の片減りが進むと、ステアリングセンターにズレが生じやすくなります。

たとえば左前輪の外側が減っていると、接地面が小さくなり、右方向へ車が流れる傾向が出ます。

また、異なるメーカーや摩耗度のタイヤを左右で組み合わせると、グリップ力の差でもセンターがずれることがあります。

ハンドル補正を行う前に、タイヤの溝の深さや空気圧、摩耗パターンをチェックし、左右差がないか確認しましょう。

サスペンション部品の劣化

タイロッドやロアアーム、ブッシュなどのサスペンション部品が劣化しても、トー角や直進性に影響が出ます。

特にゴムブッシュがへたると、走行中に微妙に位置が動いてしまい、直進時にハンドルが安定しなくなります。

車齢が長い場合は、調整だけでなく、こうした部品の点検も並行して行うことが重要です。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

改善しない場合の対応

アライメント調整をしても症状が改善しないときは、「サブフレーム」「タイヤ」「サスペンションブッシュ」の3点を総合的に見直す必要があります。

見た目ではまっすぐでも、測定上ではミリ単位のズレが残っていることが多く、専門の3Dアライメント機器で正確に確認するのが確実です。

ハンドルセンターのズレは、複数の小さな原因が重なって起こるため、一つひとつ丁寧に点検していく姿勢が大切です。

補足:TPMS(空気圧警告)リセットの方法

アライメント調整と空気圧の関係

ハンドルセンターやアライメントを調整したあと、意外と見落とされがちなのが「タイヤ空気圧のバランス」です。

左右で空気圧が異なると、片側のタイヤの接地面積が変わり、車体がわずかに傾くことがあります。

その結果、調整後でもハンドルが取られたり、センターが再びずれることがあります。

特に走行後はタイヤ内部の温度上昇によって空気が膨張するため、調整前後で圧力が変化する点にも注意が必要です。

TPMS(タイヤ空気圧監視システム)の役割

多くの車には、タイヤの空気圧を自動で監視する「TPMS(Tire Pressure Monitoring System)」が搭載されています。

これは、タイヤ内部のセンサーが空気圧を検知し、異常があるとメーター内に警告を表示する仕組みです。

アライメント作業後に空気圧を調整すると、このTPMSの記録値と実際の空気圧にズレが生じ、警告灯が点灯する場合があります。

そのため、作業後には「リセット(再学習)」が必要です。

リセット手順の基本

リセットの方法は車種によって異なりますが、一般的には次の手順で行います。

- すべてのタイヤを適正圧(指定値)に調整する。

- 車両のメーター画面またはインフォテインメント画面を開く。

- 「設定」や「車両情報」などの項目から「TPMSリセット」または「空気圧初期化」を選択する。

- 表示に従い、リセットを実行する。

- 数分〜10分程度走行してシステムが新しい空気圧を学習するのを待つ。

作業中にエンジンを切ったり、すぐに車を停止するとリセットが完了しないことがあるため、安定した環境で行うのが理想です。

均一な空気圧の重要性

左右の空気圧が違うと、走行中に車体が一方向へ引っ張られるような挙動を示すことがあります。

特にフロント側の差が大きいと、ハンドルが重く感じたり、路面のわだちに影響を受けやすくなります。

月に1回は空気圧を点検し、4輪とも均一な値に保つことを習慣にしましょう。

アライメント調整後の正しいTPMSリセットと空気圧管理は、ハンドルセンター維持の“最後のひと押し”です。

小さなズレを放置しないことで、直進性の高い快適な走りが長く続きます。

最も確実な方法:アライメント測定

アライメント測定とは

ハンドルセンターのズレを根本的に直すためには、「アライメント測定」が最も確実な方法です。

アライメントとは、クルマの四輪それぞれがどの角度・方向で地面に接しているかを示すデータのことです。

これにはトー角(前後方向の傾き)だけでなく、キャンバー角(左右への傾き)やキャスター角(前後方向の傾き)も含まれます。

これらの角度がメーカー指定の基準値からずれていると、ハンドルセンターや直進性に影響が出ます。

3Dアライメント測定の精度

現在の整備工場では「3Dアライメントテスター」と呼ばれる高精度の機器を使用しており、1mm以下の誤差まで測定可能です。

タイヤに反射ターゲットを取り付け、カメラで角度を読み取る方式で、サスペンションの取り付け誤差やサブフレームのずれまで把握できます。

測定後は専用ソフトでデータを解析し、左右のトー角・キャンバー角・キャスター角をバランス良く調整することで、車体全体が理想的な直進姿勢に戻ります。

簡易調整との違い

タイロッドの調整だけでも一時的にセンターは合いますが、それはあくまで「応急的な修正」です。

もしサスペンションやフレームがわずかに歪んでいた場合、短期間で再びズレが生じることがあります。

3Dアライメント測定では、車両全体の幾何学的なバランスを確認しながら修正を行うため、精度と耐久性が大きく異なります。

特に高速道路を多く走る方や、長期間安定した直進性を求める場合は、測定を伴う調整が不可欠です。

測定が必要になるタイミング

以下のような状況では、アライメント測定を実施するのが望ましいです。

これらの作業後は、アライメントの数値が微妙に変化するため、早めに測定・補正しておくとトラブルを防げます。

定期的な点検のすすめ

新しい車でも、1〜2年に一度はアライメントを点検するのが理想です。

タイヤの摩耗状態や走行距離、段差の衝撃など、日常的な運転で徐々にズレは蓄積します。

測定を定期的に行うことで、燃費の悪化やハンドルの取られを防ぎ、安全で快適な走行を維持できます。

アライメントは「タイヤの健康診断」ともいえる整備項目です。

目に見えないズレを早期に発見し、最適な走りを保つための大切なメンテナンスといえるでしょう。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

直進性を保つためのメンテナンス意識

センターのズレは車体バランスの変化が原因

ハンドルセンターのズレは、単なる「気のせい」ではなく、車体の微妙なバランス変化が原因です。

段差を越える衝撃やサスペンションの劣化、タイヤの摩耗など、日常的な走行の積み重ねでトー角やアライメントが少しずつ変化していきます。

たとえわずかなズレでも、長距離運転ではストレスのもととなり、燃費の悪化やタイヤの片減りにもつながります。

早期に気づき、適切に調整する意識が大切です。

タイロッド調整は理にかなった方法

ハンドルのセンター出しを正しく行うには、左右のタイロッドでトー角を整える方法が最も基本で確実です。

ハンドル自体を差し替えてしまうと、幾何学的な整合性が崩れ、EPS(電動パワステ)や舵角センサーの基準が狂う危険があります。

小さなズレでも、正しい手順で微調整を重ねることで、まっすぐ安定した走りを取り戻すことができます。

つまり、ハンドルセンターの補正は「感覚」ではなく「理論」に基づいた作業であることを理解しておくことが大切です。

定期的なアライメント測定が快適走行の鍵

一度調整しても、サスペンションの動きやタイヤ交換などで再び数値が変わることがあります。

そのため、年に1回程度、またはサスペンション交換・タイヤ新品装着時には必ずアライメント測定を受けましょう。

3Dアライメントテスターによる測定は高精度で、サブフレームのわずかなズレまで検出可能です。

定期点検として実施することで、ハンドルセンターの再発を防ぎ、乗り心地も安定します。

日常メンテナンスの心がけ

タイヤの空気圧や摩耗状態を月に一度確認するだけでも、直進性のズレを予防できます。

左右の空気圧差や外径差は、ハンドルセンターを狂わせる代表的な要因です。

また、異音や操舵感の違和感を感じたら、早めに専門店で点検を受けましょう。

放置すると修正範囲が広がり、余計な費用がかかることもあります。

ハンドルセンターの調整は、単なる整備ではなく「安全と快適さを守る予防整備」です。

定期的な点検と正しい知識で、愛車を常にまっすぐ気持ちよく走らせることができます。

よくある質問(FAQ)

Q1. ハンドルセンターのズレは放っておいても大丈夫ですか?

放置すると直進性が悪化し、常にハンドルを修正しながら運転する状態になります。

その結果、タイヤの片減りや燃費の悪化、さらにはサスペンションへの負担増にもつながります。

早めに原因を特定し、タイロッドまたはアライメントで適切に調整することが大切です。

Q2. ハンドルセンターの調整は自分でできますか?

タイロッド調整そのものは工具と知識があればDIYでも可能です。

ただし、わずかな回転差でトー角が大きく変わるため、左右のバランスを崩すと逆効果になることもあります。

自信がない場合は、専門店や整備工場で「トー調整」または「アライメント測定」を依頼するのが安全です。

Q3. ハンドルが右に傾いて走るのはどんな原因ですか?

右側のタイヤが内向き(トーイン)すぎる、または左側が外向き(トーアウト)になっている可能性があります。

サスペンションやサブフレームのずれ、あるいは右側タイヤの空気圧不足でも同様の症状が出ます。

まずは空気圧とタイヤ摩耗を確認し、それでも改善しない場合はアライメント測定を行いましょう。

Q4. アライメント測定はどのくらいの費用がかかりますか?

一般的な乗用車で1万円〜2万円前後が目安です。

サスペンション交換後や事故修理後など、正確な測定が必要な場合は追加作業料がかかることもあります。

測定のみの依頼も可能で、結果データをもとに再調整を行えば長期的にはタイヤの寿命を延ばすことにもつながります。

Q5. EPS(電動パワステ)付き車で注意することはありますか?

EPS車では舵角センサーがハンドル位置を常に監視しており、ズレた状態でハンドルを外したり位置を変えたりすると、センサーが誤認識してアシスト制御に影響を与える場合があります。

必ずタイロッド側で調整し、必要に応じて診断機で舵角センサーをリセットしてください。

👉電動パーキングブレーキ(EPB)が解除できない時の対処法|VW・Audi共通構造の手動解除手順

Q6. 調整後も少しズレを感じる場合は?

道路の傾きや風の影響で、完全な「真っすぐ」を出すのは難しい場合もあります。

調整直後に軽い違和感を覚えるときは、数十キロほど走行してサスペンションがなじむのを待ちましょう。

それでもズレが残る場合は、再調整でわずかに補正すると良い結果が得られます。

ハンドルセンターのズレは、小さな違和感から始まる整備サインです。

無理にハンドルで補正せず、正しい点検と調整で「真っすぐ走る気持ちよさ」を取り戻しましょう。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント