サスペンションの構成要素の中でも、ロアアームブッシュは走行安定性や乗り心地に大きく影響する重要な部品です。

エンジンマウントやショックアブソーバーと同様、ゴムと金属の弾性結合によって衝撃を吸収し、車体の姿勢変化をなめらかにしています。

しかし、長年の使用や経年劣化によってこのゴム部分が亀裂・破断すると、直進安定性の低下や異音、タイヤの偏摩耗など、さまざまなトラブルを引き起こします。

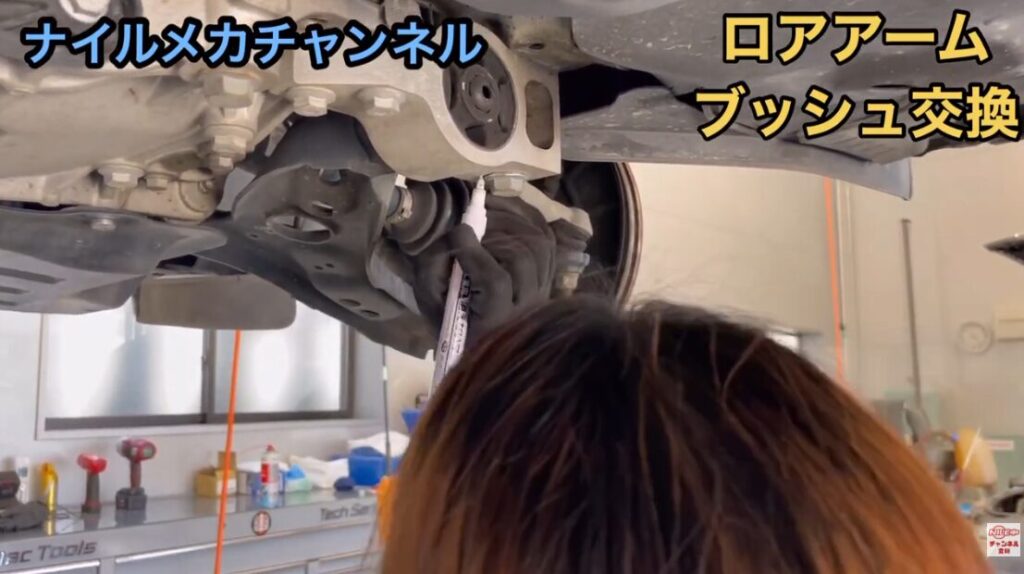

本稿ではフォルクスワーゲン・ティグアンを例に、ロアアームブッシュ交換の基本構造と、現行対策品との違い、交換作業における実務的なポイントを整理します。

DIY整備の参考だけでなく、整備依頼時の判断材料としても役立つ内容です。

参考リンク:ナイルメカチャンネル「ロアアームブッシュ交換・ティグアン整備解説」

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

ロアアームブッシュの役割と構造

ロアアームと車体の連結を支えるゴムブッシュの機能

ロアアームブッシュは、サスペンションの中でも「地味だけれど重要」な部品のひとつです。

車体と足回り(ロアアーム)をつなぐ部分に取り付けられ、ゴムの弾力で衝撃を吸収します。

走行中に路面の凸凹を受けても、タイヤの動きを適切に伝えつつ、車内への振動をやわらげる役割を担っています。

路面振動吸収とアライメント保持の両立

このブッシュは単にクッションではなく、車体の姿勢やアライメント(タイヤの角度)を安定させる要でもあります。

ブッシュが柔らかすぎると、コーナリング時にタイヤがズレて操縦性が悪化します。

逆に硬すぎると振動がダイレクトに伝わり、乗り心地が悪化します。

そのため、車種ごとに最適な硬度と形状が設計されています。

劣化が走行安定性に及ぼす影響

ブッシュはゴム製のため、経年劣化で硬化や亀裂が生じます。

これにより、走行中にわずかなガタつきやタイヤの向きズレが発生し、直進安定性が損なわれることがあります。

特に高速道路ではハンドルのブレや車体のフラつきにつながることもあります。

👉ロアアームブッシュの劣化症状・原因・修理費用まとめ|VWで多い不調を総ざらい

ブッシュ切れ・亀裂による代表的な症状

劣化が進行すると、「走行中にコトコト音がする」「ハンドルを切るとギクシャクする」「タイヤの片減りが出る」といった症状が現れます。

ブッシュ内部のゴムが剥離して空間ができると、金属部分が直接ぶつかり合い、振動がそのまま車体に伝わります。

こうした症状が見られたら、放置せず早めの点検・交換が必要です。

だから選択肢は3つ

こんなとき、VWオーナーにできる現実的な選択肢は次の3つです。

① まずは診断・見積もり

輸入車に強い整備士が原因を特定し、必要最小限で提案。

② 高額修理の前に査定

整備履歴・社外パーツまでプラス査定の外車専門。

③ 修理費リスク回避の“定額で新車”

車検・税金・メンテ込の月額で故障ストレスから解放。

👉段差を越えると「グニュ」Golf7/Passat B8 に多い足回り異音の原因と対策|ロアアームブッシュ構造と応急処置

交換が必要となるサインと費用の目安

点検時に見られるゴム部の亀裂や剥離

ロアアームブッシュは、外からの見た目でも劣化が分かりやすい部品です。

ジャッキアップ時に下から覗くと、ゴム部分にヒビ割れや剥がれが確認できることがあります。

特に外周にひびが走っていたり、中心部の金属スリーブが偏っている場合は要注意。

ブッシュが縮んだり裂けたりしていると、車体と足回りの位置関係がわずかにズレ、走行中に「違和感」として現れます。

車検時に指摘されるケース

車検の際、検査員がサスペンションを揺らして「ガタ」があるか確認することがあります。

このとき、ロアアームブッシュが劣化していると金属音が出たり、遊びが大きくなることで「ブッシュ切れ」として指摘を受けます。

安全性に関わる部位のため、車検不適合となることもあります。

走行距離が10万kmを超えた車では、ブッシュ交換が必要なケースが増えます。

交換費用の目安:部品代と工賃

費用は車種や工法によって変わりますが、一般的には片側1〜2万円前後が目安です。

部品単体が数千円でも、脱着やプレス作業に手間がかかるため、工賃が大きな割合を占めます。

両側同時に交換すると3〜4万円程度になるケースも多いです。

ロアアームごと交換する場合はさらに高額になり、1本あたり2〜3万円+工賃が相場です。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

ボールジョイント交換との違い

ロアアームの先端にあるボールジョイントも、ブッシュと似たタイミングで摩耗します。

ただし、ボールジョイントは金属同士の摺動部品で、単品交換が難しい構造の車種もあります。

その場合、ロアアームASSY(アッセンブリー)ごとの交換が必要です。

ASSY交換は確実で安心ですが、部品代が上がるため、ブッシュ単体交換のほうがコストを抑えられることがあります。

👉ボールジョイントブーツ交換の実際 ― ASSY交換との違いと整備判断の考え方

経済的に修理するための判断基準

車の使用年数や走行距離を考慮し、「あと何年乗るか」で判断するのが現実的です。

長く乗る予定があるなら、耐久性の高い対策品やASSY交換を選ぶと結果的にお得です。

逆に、あと数年で買い替えを予定している場合は、ブッシュ単体交換で十分です。

信頼できる整備工場に相談し、作業範囲を調整してもらうのが賢明です。

旧型ブッシュと現行対策品の違い

旧タイプ:単純なゴムダンパー構造

以前のロアアームブッシュは、ゴムを金属スリーブで挟み込んだだけのシンプルな構造でした。

ゴムの弾力によって衝撃を吸収し、車体への振動を和らげる仕組みです。

ただし、このタイプは経年で硬化やひび割れが進みやすく、使用環境によっては5〜7年で性能が大きく低下します。

特に夏場の高温や冬の凍結路面での温度変化が大きい地域では、劣化が早まる傾向があります。

現行対策品:液封式や高耐久ゴム材質の採用

現行モデルの多くでは、「液封式(液体封入型)」や「高耐久ゴム材質」が採用されています。

液封式は、内部に特殊なオイルを封入することで微振動を吸収し、よりしなやかな乗り心地を実現します。

これにより、路面の段差や細かい振動をスムーズに吸収し、ハンドルへのショックを大幅に軽減できます。

また、高耐久ゴム仕様では、耐オゾン性・耐熱性を強化することで、ひび割れや硬化を抑えています。

設計変更による耐久性向上

対策品では、単なる素材変更だけでなく、内部の金属スリーブ形状も見直されています。

ゴムのたわみを最適化することで、ブッシュのねじれ方向に余裕を持たせ、長期使用時の亀裂を防止しています。

これにより、寿命が従来の約1.5倍〜2倍に延びた製品もあります。

メーカー純正部品でも対策品が設定されていることがあり、型番末尾の変更で判別できるケースもあります。

互換性と価格差(同一車種内での年式互換)

同一車種でも、年式やグレードによってブッシュ形状や材質が異なる場合があります。

例えば、スポーツグレードでは剛性重視のブッシュ、コンフォート仕様では柔らかめの設定となることがあります。

対策品ブッシュは基本的に旧型と互換性がありますが、取り付け角度や寸法が微妙に異なる場合もあるため、部品番号を必ず確認しておくことが大切です。

価格は従来品よりも若干高めですが、耐久性を考えれば長期的にはコストパフォーマンスに優れています。

\足回り系の不具合と修理費用個別記事/

交換作業の概要と注意点

交換時の基本工程

ロアアームブッシュの交換は、サスペンションの整備の中でもやや手間のかかる作業です。

基本的な流れは、車両のリフトアップから始まり、ロアアームを車体から取り外して、古いブッシュをプレスで抜き、新しいブッシュを圧入するという工程です。

車両によっては、エンジンマウントやスタビライザーリンクを一時的に外す必要がある場合もあります。

車両リフトアップ・ロアアーム脱着

まずはリフトまたはジャッキで車体を持ち上げ、サスペンションの下に馬をかけて安全を確保します。

その後、ボルト類を外してロアアームを取り外しますが、ABSセンサーの配線やスタビリンクの干渉に注意が必要です。

ボルトの位置や向きを写真で記録しておくと、組み付け時の位置合わせがスムーズに行えます。

プレスによるブッシュ抜き取り

ロアアーム単体になったら、古いブッシュをプレス機で押し抜きます。

このとき、角度を誤るとアーム本体を変形させてしまうことがあるため、アタッチメント(治具)を正確に当てて作業することが重要です。

焼け焦げたような匂いがする場合は、ゴムが硬化しているサインです。

ブッシュをハンマーなどで叩き出す方法もありますが、アームを傷つけやすくおすすめできません。

新品ブッシュの圧入(角度・向き管理が重要)

新品ブッシュを入れる際は、必ず圧入方向と角度を確認します。

多くのブッシュには回転方向や装着位置を示すマークがあり、これを間違えると車両に装着した際にねじれが発生します。

圧入時は、潤滑剤としてゴムに優しいグリスを薄く塗ると滑らかに入りやすくなります。

圧入後は、ブッシュが正しい深さまで入っているか、スリーブの位置を目視で確認します。

トルクレンチを用いた規定トルク+角度締めの重要性

再組付け時は、各ボルトを規定トルクで締め付けることが重要です。

特にロアアーム前後の取り付けボルトは、「トルク+角度締め」と呼ばれる方法で管理されています。

これにより、ボルトが均一に伸び、締結力が安定します。

トルクレンチを使わずに“勘締め”で作業すると、走行中に緩みや異音が出るリスクがあります。

車体を「1G状態」で締める理由(ゴムのねじれ防止)

最後に本締めを行う際は、車両を地面に降ろして「1G状態」にしてから締めます。

これは、車重がサスペンションにかかった自然な姿勢でブッシュを固定するためです。

持ち上げた状態で締めると、車体を降ろしたときにブッシュ内部がねじれ、早期劣化や異音の原因となります。

専用プレス工具のメリットとコスト面の現実的判断

専用のブッシュプレス工具を使えば、アームを外さずに現場で打ち替えることも可能です。

ただし工具の価格が高く、整備工場でも導入コストがかかるため、現実的にはロアアームを取り外して作業する方法が主流です。

DIYでの挑戦も不可能ではありませんが、圧入角度やトルク管理の精度が求められるため、基本的にはプロに任せるのが安心です。

アライメント調整と位置合わせのポイント

ブッシュ交換後はアライメントが変化する理由

ロアアームブッシュを交換すると、足回りのジオメトリー(位置関係)が微妙に変化します。

ブッシュはサスペンションを支える“柔らかい軸”のようなもので、新品に交換すると元の位置に戻りきらず、車高やトー角(タイヤの向き)がわずかにズレることがあります。

そのため、交換後は必ずアライメント測定を行い、基準値に調整することが推奨されます。

特に、直進時にハンドルが軽く取られる、またはタイヤが片減りしている場合は調整必須です。

基準値復帰のための位置合わせ・マーキングのコツ

作業前に、取り外す前のボルト位置やブラケットの位置をペイントマーカーで印を付けておくと、再組み付け時の位置合わせがスムーズに行えます。

これにより、アームの角度をおおよそ元に戻すことができ、アライメント変化を最小限に抑えられます。

特にフロント側のロアアームは、車体との取り付け角度がトー変化に直結するため、位置の再現精度が重要です。

足回りを分解する際の“復元精度”の重要性

足回り整備は「分解して戻すだけ」に見えて、実はミリ単位の精度が求められる作業です。

ボルト1本の締め付け角度の違いで、トー角が数分(1/60度)単位で変化することもあります。

ブッシュ交換後は、必ずトルクレンチで規定値を守り、締結位置が左右でズレていないか確認します。

特にサブフレームを一時的に外す車種では、取り付け時の位置ズレが操舵センターのズレにつながるため、整備後に試走してハンドルセンターを確認することが大切です。

アライメント測定のタイミング

交換直後はブッシュのゴムがなじんでおらず、数日走行すると姿勢が微妙に変化します。

そのため、取り付け後すぐではなく、100kmほど走行した後にアライメントを取り直すのが理想です。

このタイミングで再調整すれば、直進安定性・タイヤ寿命・ハンドリングすべてに良い結果をもたらします。

実務面での判断とコスト最適化

ブラケットASSY交換と単品打ち替えの比較

ロアアームブッシュの交換方法には、「ブッシュ単品打ち替え」と「ブラケットASSY交換(アームごと交換)」の2通りがあります。

単品打ち替えは部品代が安く済む反面、プレス作業に手間がかかり、圧入角度を誤ると再交換のリスクがあります。

一方、ASSY交換は部品代が高いものの、工場出荷時の精度で組まれているため確実性が高く、作業時間も短縮できます。

DIYではなく整備工場に依頼する場合、結果的にトータルコスト差が小さいことも多いです。

工賃・部品コストのバランスを取る考え方

整備費用を抑えたい場合でも、「工賃を安くする=品質を下げる」ではなく、どこまでを一括整備に含めるかを考えるのが賢明です。

例えば、ロアアーム脱着ついでにボールジョイントやスタビリンクも点検しておくと、後から再度分解する手間が省けます。

結果的に工賃の重複を避けられ、費用対効果が上がります。

長く乗る車ほど、“一度の作業で複数箇所を整備する”という発想が大切です。

対策品ブッシュを選択することで将来的な交換頻度を減らす方法

近年は純正以外にも、高耐久ゴムや液封構造を採用した社外対策品が登場しています。

これらは純正よりやや高価ですが、耐熱性・耐オゾン性に優れており、交換サイクルを2倍近く延ばせる場合があります。

長距離走行や高温環境下で使用する車には、初期投資として採用する価値があります。

特にファミリーカーや商用車のように年間走行距離が多い車では、結果的にメンテナンスコストの削減につながります。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

安全整備の観点 ― トルク管理と整備倫理

トルクレンチによる確実な締付け管理

ロアアームブッシュ交換後の仕上げで最も重要なのが、トルクレンチを用いた正確な締め付けです。

車の足回りは、人命に関わる重要保安部品であり、規定トルクから外れた状態で組まれると、走行中の脱落や異音の原因になります。

特にロアアームの取り付けボルトは「トルク+角度締め」で管理されていることが多く、締めすぎても緩すぎても安全性を損ないます。

作業後に再度トルクを確認し、マーキングを施すことで、整備の信頼性を可視化できます。

「不正車検」問題に見る整備の透明性

近年、自動車整備業界では「不正車検」や「点検省略」が社会問題化しています。

見た目だけ通すような車検や、実際には点検されていない箇所が報告書に記載されているケースもあります。

ロアアームブッシュのように、下回りに隠れた部品ほど“見えない整備”になりやすい部分です。

整備士が誠実に点検・記録を残しているかどうかは、ユーザー自身が工場を選ぶ基準として意識しておく必要があります。

部品の品質保証と記録保持の意義

ブッシュ交換後に異音や異常摩耗が発生した場合、整備記録があれば原因究明や保証対応がスムーズに行えます。

純正部品には製造ロットが管理されており、品質問題が発生した際には保証の対象になることもあります。

そのため、交換時の伝票や作業記録を保管しておくことが大切です。

整備工場側も、トルク値や交換部品の品番を記録に残すことで、後のトラブル防止と信頼性の証明につながります。

整備士の倫理と顧客の信頼

整備は「技術」だけでなく「信頼」で成り立つ仕事です。

目に見えない部分こそ、誠実な仕事が求められます。

ロアアームブッシュのような部品は、車の安全性を陰で支える“縁の下の力持ち”。

ユーザーが安心して車に乗れるのは、整備士がトルクを守り、確認を怠らないからこそです。

点検・記録・報告を正しく行う整備こそが、本当の意味での「安全整備」といえます。

普段は国産車をメインに扱う整備工場でも、こうした欧州車整備の手順や注意点を知っておくと、受け入れの幅が広がります。

輸入車対応を視野に入れて現場の環境を整えるなら、整備用品や作業環境アイテムを幅広く扱う「ヨロスト。」をチェックしてみてください。

配線・バッテリー・エンジンオイルなど、どのメーカー車種でも役立つアイテムがそろっています。

初めての方でも扱いやすい商品が多いので、DIYメンテナンスの第一歩にもおすすめです。

正しい交換が車の寿命を延ばす

ロアアームブッシュは走行フィールを支える“縁の下の部品”

ロアアームブッシュは、普段は目に見えない存在ですが、車の走行安定性や乗り心地を陰で支えています。

劣化が進むと、車全体のフィーリングがぼやけたり、路面の段差を拾いやすくなったりします。

つまり、この小さな部品ひとつが車の「走りの質」を決めるといっても過言ではありません。

定期的に点検・交換を行うことで、本来の走行性能を長く維持することができます。

経年劣化を放置せず、早期交換で安全・快適な走行を維持

ブッシュはゴム製のため、どんなに丁寧に扱っても必ず劣化します。

亀裂や剥がれが見つかってからではなく、「乗り心地が少し変だな」「段差で異音がする」と感じた時点で早めに整備工場へ相談するのが理想です。

早期に交換すれば、他の足回り部品への負担も軽減され、結果的に修理費全体を抑えられます。

特に10万kmを超える車は、足回りリフレッシュの時期と考えて良いでしょう。

専門工場での正確な作業が、車両全体の信頼性を高める

ロアアームブッシュの交換には、正確な圧入とトルク管理が求められます。

DIYでの交換も不可能ではありませんが、専用プレス機やアライメント測定機を備えた専門工場に依頼することで、作業精度と安全性が確保されます。

整備士が「1G締め」や「トルク+角度締め」を正確に行うことが、車両全体の信頼性を守る鍵です。

正しい交換を行えば、足回りは新車時に近い安定性を取り戻します。

よくある質問(FAQ)

Q1. ロアアームブッシュはどれくらいで交換が必要ですか?

A. 一般的には走行距離8万〜12万kmが目安です。

ただし、路面状況や使用環境によっては早期に劣化することもあります。

定期点検の際にひび割れやゴムの剥がれが見つかったら、早めに交換を検討しましょう。

Q2. ブッシュが切れていてもすぐに危険ですか?

A. 軽度のひび割れでは直ちに危険ではありませんが、放置するとアライメントが狂い、ハンドルのブレやタイヤの偏摩耗につながります。

最終的にはロアアームやボールジョイントへの負担が増すため、早めの交換が安全です。

Q3. 社外製ブッシュと純正品、どちらを選ぶべきですか?

A. 目的によります。

純正品は静粛性や乗り心地に優れ、社外製(強化タイプ)は耐久性やレスポンスに優れています。

普段使いの車であれば純正品、走りを楽しみたい車なら社外強化タイプが向いています。

Q4. 交換後にアライメントは必ず必要ですか?

A. はい、推奨です。

ブッシュ交換でサスペンションの取り付け角度が微妙に変わるため、アライメント調整を行うことで直進安定性やタイヤ摩耗を最適化できます。

Q5. DIYで交換することはできますか?

A. 可能ですが、専用プレス工具やトルクレンチが必要です。

圧入角度の誤りや締め付け不良は走行中のトラブルにつながるため、経験のない場合は専門工場への依頼をおすすめします。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント