欧州車のブレーキは制動性能を最優先する設計が多く、制動時に発生するダスト量が多いことが特徴です。

特にアウディやフォルクスワーゲン系の車両では、ホイールが黒く汚れるほどのブレーキダストに悩まされるユーザーも少なくありません。

この問題を軽減する手段として有効なのが低ダストブレーキパッドへの交換です。

しかし、単に「ダストが少ないから良い」というものではなく、制動特性や鳴き・共振への対策、さらには電動パーキングブレーキ装備車における作業手順など、注意すべき点がいくつも存在します。

本記事では、アウディA6を例に、低ダストパッド交換作業の基本手順と注意点を解説します。

安全面と仕上がり品質を両立させるための実践的な整備ポイントを整理しました。

参考動画:ナイルメカチャンネル「アウディA6 低ダストブレーキパッド交換と整備ポイント」

参考記事:VW・アウディ専門店ナイル発!A6のブレーキパッド交換でダスト対策

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

低ダストブレーキパッドとは

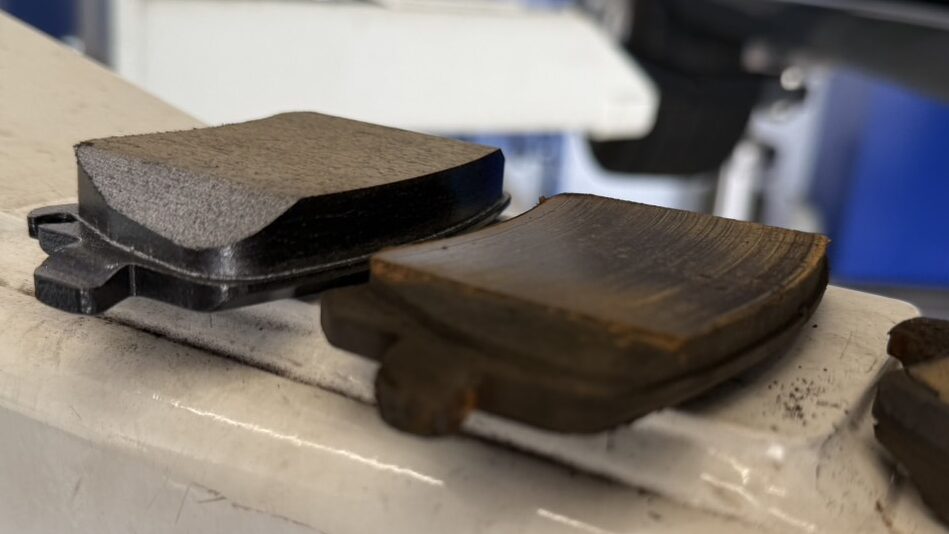

一般的な純正パッドとの違い

純正のブレーキパッドは、制動力を最優先に設計されており、摩擦材に鉄粉を多く含む「メタル系素材」が使われています。

これに対して低ダストパッドは、カーボンやセラミックなどの非金属素材を主成分とし、ブレーキダストの発生を大幅に抑えるのが特徴です。

低ダスト化のメリット

最大の利点は「ホイールが汚れにくい」ことです。

特に欧州車ではブレーキダストが多く、数日でホイールが黒ずむこともあります。

低ダストパッドに交換すれば、洗車回数を減らし、美観を長く維持できます。

また、ダストの付着による腐食リスクや、塗装のダメージも軽減されます。

フィーリングの違い

制動力自体は純正同等か、ややマイルドな傾向です。

ブレーキを踏み込んだ瞬間の「カックン」とした効きが減り、滑らかで扱いやすいペダルフィールになります。

市街地走行やファミリーカー用途にはこの性質が向いており、同乗者にも優しい制動特性です。

注意点

低ダストパッドは熱による制動性能の低下(フェード現象)を抑えるよう設計されていますが、極端な高温域では純正パッドより効きが弱くなることがあります。

サーキット走行や長い下り坂での連続制動を多用する場合は、スポーツタイプの低ダストモデル(例:IS2000など)を選ぶと安心です。

低ダストパッドは、清潔さと快適性を重視するドライバーにとって最適な選択肢です。

見た目の美しさを維持しつつ、純正に近いブレーキ性能を保つことで、安全と美観を両立できる整備アイテムといえます。

作業前の準備と安全対策

電動パーキングブレーキ搭載車の注意点

最近のVWやAudiなど多くの車には、電動パーキングブレーキ(EPB)が採用されています。

これはモーターでピストンを作動させる構造のため、従来のように工具で直接押し戻すと故障の恐れがあります。

作業時は必ず専用診断機(例:VCDS、OBDelevenなど)を使用し、「サービスモード」へ設定してから作業を始めましょう。

👉電動パーキングブレーキ(EPB)が解除できない時の対処法|VW・Audi共通構造の手動解除手順

使用工具の準備

作業は、水平な場所で行い、ジャッキアップ後は必ず安全スタンドで車体を支えます。

パーキングブレーキは解除状態にし、輪止めを前輪または後輪に設置して車の動きを防ぎます。

電源操作と安全管理

電動パーキング付き車は、整備中に電源が入ると自動でキャリパーが作動する場合があります。

そのため、キーを抜き、電源OFFの状態を維持することが重要です。

万一作動すると、指や工具が挟まれる危険があるため、整備中はドアを開閉しないよう注意します。

確認ポイント

作業を始める前に、ブレーキフルード量と残量センサー配線の位置を確認しておくと、組み戻し時にスムーズです。

また、ホイールナットを緩めるのはジャッキアップ前に行うのが基本です。

安全な作業環境を整え、電動ブレーキ車の特性を理解したうえでの整備が大切です。

輸入車対応を視野に入れて現場の環境を整えるなら、整備用品や作業環境アイテムを幅広く扱う「ヨロスト。」をチェックしてみてください。

配線・バッテリー・エンジンオイルなど、どのメーカー車種でも役立つアイテムがそろっています。

初めての方でも扱いやすい商品が多いので、DIYメンテナンスの第一歩にもおすすめです。

👉VW ブレーキトラブル総合ガイド|症状・原因・修理費用・関連整備が全部わかる記事

ブレーキローターの状態確認

摩耗のチェック方法

ブレーキローターの側面には「耳」と呼ばれる段差ができることがあります。

これは長期間使用でパッドが当たる部分だけ削れ、外周部が残った状態を指します。

指で触って明確な段差を感じるようなら交換時期です。

軽度であれば面取りや研磨で再使用できます。

摩耗限界と交換目安

ローターには摩耗限界厚(MIN THICKNESS)が刻印されています。

多くのVW・Audi車では22mm前後が目安です。

この厚みを下回ると、制動力低下や異音・振動の原因となります。

ノギスで測定し、規定値に達していない場合は交換が必要です。

焼けや歪みの確認

ローター表面に青く焼けた跡や波打つような筋がある場合、熱変形が疑われます。

軽度なら研磨で改善しますが、振動(ジャダー)を伴う場合は交換が確実です。

清掃のポイント

再使用する場合は、パーツクリーナーで油分・ダストを完全に除去しましょう。

ローター表面が汚れていると、新品パッドの初期当たりが悪くなり、鳴きの原因になります。

また、ローター取付面(ハブ側)も錆やゴミを落とし、密着性を高めることが重要です。

ローターの状態を見極めることは、安全性とコストの両立に直結します。

次章では、実際のパッド交換手順を詳しく解説します。

パッド交換手順と主要ポイント

基本手順

- ホイールを外す

- キャリパーボルトを外し、キャリパーを上方に持ち上げる

- パッドを取り外す

- ピストンを戻す(電動式はサービスモードで実施)

- 新しいパッドを取り付ける

- ボルトをトルク管理して締め直す

スプリングとシムの確認

引きずり防止スプリングは、取り付け方向を間違えると異音や引きずりの原因になります。

外す前にスマホで取り付け状態を撮影しておくと安心です。

シムは清掃し、再使用する場合は裏面に鳴き止めペーストを薄く塗ります。

ピストン戻しの注意点

電動キャリパーを無理に押し戻すと内部ギアが損傷します。

必ず診断機を使用して、モーターを開放状態にしてから戻します。

手動式キャリパーの場合は専用ツールで時計回りにゆっくり回しながら押し込むとスムーズです。

清掃と点検

キャリパーガイドピンの動きが渋いと、ブレーキの片効きや鳴きの原因になります。

ピンを抜いて清掃し、耐熱グリスを薄く塗布します。

また、ピストンブーツが破れていないかを確認し、破損している場合は水分侵入防止のため交換が必要です。

手順を守ることで安全かつ確実な整備が可能です。

次章では、鳴きや振動を防ぐための組み付けポイントを解説します。

鳴き・共振対策と組み付け要点

面取りと鳴き防止

新品パッドの角をヤスリで軽く削る「面取り」は、鳴きを抑える効果があります。

特に欧州車のように高剛性ブレーキシステムでは、初期なじみをスムーズにすることが重要です。

面取り後はパーツクリーナーで削り粉を除去します。

スリットパッドの特性

スリット付きパッドは排熱・排ガスを促進し、フェード現象を抑える役割があります。

また、摩耗を均一化し、ブレーキタッチの安定にも寄与します。

一方で、スリット方向の取り付けを間違えると鳴きや異音を誘発するため、矢印方向を確認して装着します。

鳴き止めペーストの塗布

ペーストはパッド裏面・シムとの接触面・スライド部に薄く均一に塗布します。

塗りすぎると高温時に流れ出し、ディスクやセンサーに付着する危険があるため、必要最小限にとどめることが大切です。

ボルト類の再使用禁止

キャリパーボルトやスライドピンボルトは再使用不可の場合があります。

緩み防止剤が塗布されたボルトは、一度使用すると効果が落ちるため、新品を使用するのが原則です。

トルクレンチで規定値を守り、締め付け不足や過剰トルクを防ぎます。

鳴き対策は「摩擦」「共振」「熱伝導」を抑える工夫の積み重ねです。

次章では、具体的な低ダストパッド製品の特長について紹介します。

使用パッド例:iSWEEP IS1500の特徴

特徴と用途

iSWEEP IS1500は、VW・Audiをはじめとした輸入車ユーザーに人気の低ダストパッドです。

純正同等の制動力を維持しつつ、ホイール汚れを約80%低減する設計が特徴です。

素材はノンアスベスト有機系(NAO)をベースにカーボングラファイトを配合し、安定した制動を実現しています。

制動フィーリング

踏み始めは柔らかく、踏み増すほどにリニアに効く特性です。

市街地や渋滞走行では扱いやすく、同乗者が乗り心地の違いを実感するほどのマイルドさがあります。

ブレーキ鳴きも少なく、純正とほぼ同等の静粛性を実現しています。

対応温度域

常用温度域(0〜450℃)で安定した摩擦係数を維持するため、日常走行から高速道路まで幅広く対応可能です。

スポーツ走行にはやや物足りませんが、街乗り・通勤・家族利用では十分な制動性能です。

メリットとデメリット

- メリット:ホイールが汚れない/鳴きが少ない/ローター攻撃性が低い

- デメリット:極低温時や高温時に若干効きが変わる

総評

「日常使いに最もバランスの取れた低ダストパッド」として高い評価を得ています。

次章では、ハブと接触部の仕上げ工程について説明します。

ハブと接触部の仕上げ

ハブ清掃の重要性

ブレーキ整備で意外と見落とされがちなのが、ハブ(ローターを支える部分)の清掃です。

ローターはハブ面に密着して取り付けられていますが、この接触面に錆や汚れが残っていると、ローターがわずかに斜めに装着されてしまいます。

その結果、ブレーキペダルの振動やハンドルのブレ、さらには鳴きや偏摩耗の原因にもなります。

パッド交換時にローターを外す場合は、必ずハブ面をチェックし、錆や異物を完全に除去しましょう。

清掃の具体的な方法

まず、ローターを外した状態でハブ面の状態を確認します。

錆がある場合は、ワイヤーブラシや耐水ペーパー(#400〜600程度)を使って磨き、平滑に整えます。

表面がきれいになったら、パーツクリーナーで脱脂し、完全に乾かします。

この工程を丁寧に行うことで、ローターがハブに正確に密着し、ブレーキ時の安定性が向上します。

固着防止グリスの使い分け

清掃後は、ハブ面に固着防止グリスを薄く塗布します。

このとき、使用するグリスの種類を間違えると逆効果になるため注意が必要です。

- 高温部(ローター接触面)には、銅粉入りやモリブデン系グリスを使用。

耐熱性があり、焼き付きや腐食を防ぎます。 - 常温部(ハブボルト周辺など)には、リチウムグリスなど一般的な潤滑用を使用。

防錆効果が高く、再分解時の作業性を向上させます。

塗りすぎるとローター裏面に回り込み、制動面を汚す恐れがあるため、薄く均一に塗るのがポイントです。

接触部の仕上げと確認

ローターを再装着する際は、取り付けボルトを軽く締め、ローターがハブにしっかり密着しているか確認します。

少しでも隙間や段差があると、走行中に「コンコン」と異音が出ることがあります。

軽く回してみて振れがないか、ローター面がブレずに回っているかをチェックすることで、組み付け精度を確保できます。

また、ホイール装着前に一度手でローターを回してみると、異物噛み込みの早期発見にもつながります。

長期防錆のためのケア

冬季や沿岸地域など、塩害の多い環境ではハブ部の腐食が進行しやすいです。

整備後は防錆グリスを定期的に塗り直すことで、ローターの固着やボルトの焼き付きを防止できます。

特に年1回のタイヤ交換時にハブ面を点検することで、次回のブレーキ整備もスムーズになります。

ブレーキパッド交換の際にハブ面を丁寧に仕上げておくことで、制動の安定性・静粛性・再整備性が大きく向上します。

目に見えない部分ですが、ローターの正しい取り付けを支える重要な工程です。

「ハブを整える=安心を整える」と意識し、次回のブレーキ整備に活かしていきましょう。

普段は国産車をメインに扱う整備工場でも、こうした欧州車整備の手順や注意点を知っておくと、受け入れの幅が広がります。

輸入車対応を視野に入れて現場の環境を整えるなら、整備用品や作業環境アイテムを幅広く扱う「ヨロスト。」をチェックしてみてください。

配線・バッテリー・エンジンオイルなど、どのメーカー車種でも役立つアイテムがそろっています。

初めての方でも扱いやすい商品が多いので、DIYメンテナンスの第一歩にもおすすめです。

作業後の確認・コスト目安

左右同時交換の重要性

ブレーキパッドは片側だけ交換すると、制動力のバランスが崩れます。

左右で摩耗具合がわずかに異なっていても、必ず左右同時交換を行うのが原則です。

片側だけ新品にすると、制動時に車が片寄って止まりづらくなる「ブレーキ引きずり」や、片効きの原因になります。

前輪・後輪どちらの場合でも、左右セットで整備することが安全の基本です。

組み付け後の確認手順

すべてのパーツを元通りに組み付けたら、次の項目を確認します。

- キャリパーボルトの締付トルク:規定値(例:35〜40Nm)で締め直し

- ブレーキホースのねじれ確認:取り回しが正しいか、引っ張られていないか

- パッド位置とスプリング装着:ズレや浮きがないか

- ブレーキフルードの液量確認:ピストン戻し時に溢れていないか

最後に、エンジンを始動せずにブレーキペダルを数回踏み込み、ピストンをパッドへ密着させます。

この「エアかみ防止」の工程を忘れると、走行直後にペダルが深く沈み込むことがあります。

試運転と鳴きチェック

作業後は、必ず短距離で試運転を行います。

最初の100〜200kmは慣らし期間と考え、急ブレーキを避けて軽い制動を繰り返します。

この間にパッドとローターが馴染み、最適な摩擦面が形成されます。

鳴きや共振が出た場合は、シムの位置ずれやグリス不足を再確認します。

効果の実感と走行フィール

低ダストパッドを装着すると、まず目に見えて分かるのがホイールの汚れの減少です。

従来の黒ずみがほとんど出なくなり、洗車の手間が大幅に減ります。

また、ペダルフィールも滑らかで、特に街乗りでは制動時の「カックン感」が減少し、同乗者に優しいブレーキ特性になります。

コスト目安

低ダストパッドへの交換費用は、一般的に以下の通りです。

純正パッド交換よりやや高価ですが、清掃の手間とホイールの寿命を考えるとコストパフォーマンスは非常に高いといえます。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

エア抜きと最終点検

ブレーキラインを開放していない場合、基本的にエア抜きは不要です。

ただし、ピストン戻し時にフルードが逆流して気泡が混入する場合があるため、ペダルが柔らかく感じたときは軽いエア抜きを行うと安心です。

最後に車を完全に着地させ、試運転で制動・鳴き・警告灯表示を確認します。

低ダストパッド交換は、整備精度と確認作業が安全性を左右します。

交換後は、ブレーキが「効く」「鳴かない」「汚れない」ことを確認し、100〜200kmの慣らし期間を意識して走行すれば、理想的なブレーキ性能を長く維持できます。

確実な締付けと丁寧なチェックが、清潔で快適な足回りを保つ鍵です。

電動ブレーキ車のDIY注意点

電動パーキングブレーキ(EPB)の仕組み

近年のAudiやVWなど多くの輸入車は、従来のワイヤー式サイドブレーキに代わり、電動パーキングブレーキ(EPB)を採用しています。

ブレーキキャリパー内部に小型モーターが内蔵されており、スイッチ操作で電子的にピストンを作動させる仕組みです。

これにより操作性が向上し、スペース効率や自動保持機能(オートホールド)も実現しました。

しかし整備面では、電源制御が絡むため誤った作業が重大なトラブルを招くという注意点があります。

無断でピストンを押し戻すと危険

EPB付き車両では、整備モード(サービスモード)に設定せずにピストンを押し戻すとモーターが破損する可能性があります。

モーターは電子制御ユニットと連携しており、強制的な力を加えると内部ギアが破損し、警告灯が点灯したまま解除できなくなるケースもあります。

また、モーター損傷によりキャリパーごと交換が必要になると、修理費が片側で10万円を超えることもあります。

このため、必ず診断機(VCDS・OBDelevenなど)でモーターを開放してから作業することが絶対条件です。

作業時の電源管理

EPB車はキーOFFでもモーターが待機電源を消費しているため、作業前にバッテリー端子を外すのが安全です。

ただし、診断モードで作業する場合は電源が必要なため、安定した電圧を維持できる状態で行う必要があります。

バッテリー残量が低いと整備モード移行中に電圧低下を起こし、モーターが途中停止することもあるため、作業前には電圧チェックを推奨します。

モード解除を忘れない

整備後にサービスモードを解除しないまま走行すると、EPBが正常に作動しない場合があります。

必ず診断機で「整備モード解除」または「EPB初期化」を実施し、作動確認を行いましょう。

解除後は、スイッチ操作でパーキングブレーキが正常に作動するか、メーター内の警告灯が消灯しているかを確認します。

もし点灯したままの場合は、再度診断機でエラーコードを読み取り、モーターやセンサーの異常をチェックします。

不安な場合は専門工場へ

EPBは機械式と異なり、内部構造や制御方式がメーカーごとに異なります。

構造を理解せずにDIYで作業するのは危険で、わずかな誤操作で高額修理につながることもあります。

作業に不安がある場合は、専門知識を持つ整備工場に依頼するのが最善です。

特にリアブレーキのモーター交換やキャリパー分解は、整備士資格を持つプロに任せるのが安全です。

安全確認の基本

EPB車のブレーキ整備は、電気系統の理解と正しい手順が欠かせません。

整備モードを使用すれば安全に作業できますが、モーター構造を理解していない状態でのDIYは危険です。

少しでも不安を感じたら、整備工場やディーラーに依頼することで、余計なトラブルや高額修理を防げます。

安全第一で、確実なブレーキメンテナンスを心がけましょう。

清潔な足回りと安心の制動を両立させるために

低ダストパッドの魅力を再確認

低ダストブレーキパッドは、「ホイールを汚さず」「静かで」「安全な制動力を維持できる」という3つのメリットを兼ね備えています。

特に欧州車オーナーにとって、ブレーキダストによるホイールの黒ずみは悩みの種ですが、低ダストパッドに交換することで洗車頻度を減らし、美観を長く維持できます。

また、ダストが減ることでボディや足回りへの鉄粉付着も軽減され、塗装の劣化防止にもつながります。

メンテナンス性の向上

低ダストパッドは見た目の改善だけでなく、メンテナンス性の向上にも寄与します。

ローターへの攻撃性が低く、ブレーキディスクの寿命が延びるため、長期的なコストパフォーマンスにも優れています。

さらに、発生する粉塵が少ないことでセンサー類やホイールハウス内の汚れが軽減され、次回の整備時にも作業がスムーズになります。

取り付けと点検の重要性

どんなに高性能なパッドでも、取り付け精度と点検頻度が不足していれば性能を発揮できません。

特に電動パーキングブレーキ付き車では、診断機による整備モード設定が欠かせません。

また、キャリパーボルトやスプリング、シムなどの細部を確実に取り付けることで、鳴きや共振を防止し、長期間安定した制動性能を維持できます。

慣らし運転のポイント

新品パッドは、取り付け直後は摩擦面が完全に馴染んでいないため、100〜200km程度の慣らし運転が必要です。

この期間は急ブレーキを避け、軽いブレーキを繰り返すことで、パッドとローターが均一に接触するようになります。

適切な慣らしを行うことで、静粛性と制動力のバランスが安定し、低ダスト効果も最大限に発揮されます。

定期点検のすすめ

ブレーキは安全に直結する部品のため、年1回の点検を推奨します。

パッド残量やローター厚、フルード量のチェックに加え、スライドピンやブッシュ部のグリス切れも確認しましょう。

異音や引きずりを感じた場合は早めに整備工場で診てもらうことで、大きなトラブルを未然に防げます。

まとめとして

低ダストパッドは単なる「見た目の改善パーツ」ではなく、車全体の快適性と安全性を高める整備アイテムです。

正しい取り付け・点検・慣らしを行えば、純正同等の制動性能を保ちながら、清潔で静かな足回りを維持できます。

愛車のホイールをきれいに保ちつつ、安全で快適なドライブを楽しむためにも、次回のブレーキ整備では低ダストパッドへの交換を検討してみてください。

参考動画:ナイルメカチャンネル「アウディA6 低ダストブレーキパッド交換と整備ポイント」

参考記事:VW・アウディ専門店ナイル発!A6のブレーキパッド交換でダスト対策

よくある質問(FAQ)

Q1:低ダストパッドに交換するとブレーキの効きが悪くなりますか?

A:一般的な走行条件(街乗りや高速道路)では、低ダストパッドでも純正同等の制動力を発揮します。

ただし、摩擦係数がマイルドなため、急制動時やサーキット走行など極端な高温域では若干制動距離が伸びる場合があります。

日常使用では安全上の問題はなく、むしろコントロールしやすいブレーキフィールになります。

Q2:ローターは再使用できますか?

A:ローター表面に段差(耳)が大きく出ていなければ、面取りや研磨で再使用可能です。

ただし、摩耗限界厚(多くの車で約20〜22mm)を下回っている場合や、焼け・クラックがある場合は交換が必要です。

パッド交換時にローターも新品にすると、初期の鳴きや当たり不良が出にくくなります。

Q3:どのメーカーの低ダストパッドがおすすめですか?

A:代表的な製品には、iSWEEP IS1500、DIXCEL EC、ATE Ceramic、ENDLESS MX72Kなどがあります。

街乗り中心ならiSWEEPやDIXCELがバランスが良く、ホイールの汚れも最小限に抑えられます。

スポーツ寄りの制動を求める方は、ENDLESSやACRE製のパッドが適しています。

Q4:DIYで作業しても大丈夫ですか?

A:電動パーキングブレーキ(EPB)搭載車の場合は、診断機による整備モード設定が必須です。

これを行わずにピストンを押し戻すと、モーターが損傷して高額修理になるリスクがあります。

構造や手順に自信がない場合は、整備工場または輸入車専門店に依頼するのが安全です。

Q5:交換後、鳴きが出る場合はどうすればいいですか?

A:軽い鳴きなら、パッドとローターの当たりが馴染んでいない初期症状の可能性があります。

100〜200kmほどの慣らし走行で自然に解消されることが多いです。

それでも解消しない場合は、シムの浮きやグリス切れ、スプリングの掛け違いが原因のこともあります。

一度分解して、塗布箇所と組み付け位置を確認しましょう。

Q6:低ダストパッドはどのくらい持ちますか?

A:走行条件や車種にもよりますが、3〜5万km程度の耐久性があります。

純正パッドよりもローターへの攻撃性が低いため、結果的に交換サイクルが長くなる傾向があります。

ただし、ブレーキの効きを重視する方や峠道・高速走行が多い方は、定期的な摩耗点検をおすすめします。

Q7:交換時期を見極めるポイントは?

A:ブレーキペダルのストロークが深くなったり、異音が出始めたら点検サインです。

ホイール隙間からパッド残量を目視できる場合もありますが、厚みが3mm以下になったら交換を検討してください。

早めの交換がローター保護にもつながります。

Q8:交換後にやってはいけないことはありますか?

A:取り付け直後は摩擦面が整っていないため、急ブレーキや長時間の踏み込みは避けてください。

パッドが焼けて表面が硬化すると、制動性能や静粛性が低下します。

100〜200kmの慣らし期間を経てから、通常のブレーキ操作を行いましょう。

低ダストパッドは、「ホイールを汚さず、静かに止まる」ための現代的なブレーキパーツです。

正しい取り付けと定期点検を行えば、見た目の清潔さと安全性能を両立できます。

毎日の運転をもっと快適にするために、ぜひ次のブレーキ整備で導入を検討してみてください。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント