ブレーキパッド交換は、車の安全性能を維持するうえで欠かせない基本整備のひとつです。

とくにフォルクスワーゲンやアウディなどの欧州車は、ブレーキダストの発生や摩耗傾向が国産車と異なり、メンテナンスの頻度や方法にもいくつかの注意点があります。

本記事では、ブレーキパッドの交換を中心に、ローター再使用の判断基準・鳴き防止処理・スライドピンのグリスアップなど、整備現場で実践されている確実な手順をまとめました。

単なる部品交換にとどまらず、「静粛性」「効率性」「安全性」を高めるための細かなポイントにも触れています。

これからDIY整備に挑戦する方や、業者依頼時に作業内容を理解したい方にとっても参考になる内容です。

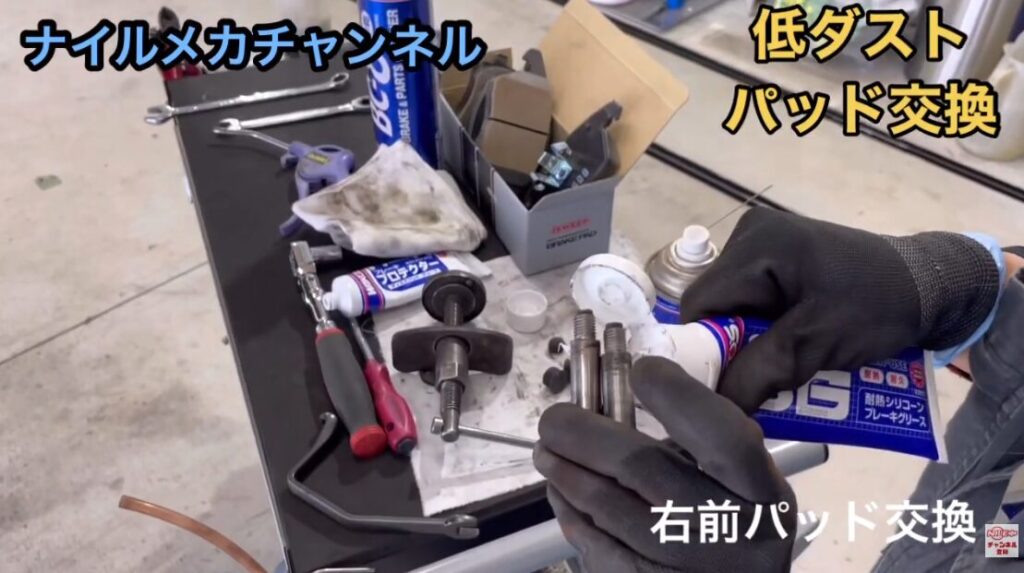

参考:ナイルメカチャンネル「ブレーキパッド交換の基本と鳴き防止の実践手順」

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

ブレーキ整備の目的と基本構造

なぜブレーキ整備が大切なのか

ブレーキは車の「止まる力」を支える最も重要な装置です。

走る・曲がるといった操作よりも、最終的に「安全に止まる」ことがドライバーと同乗者の命を守ります。

特に輸入車では、ブレーキの効きやフィーリングを保つために定期的な点検と整備が欠かせません。

ブレーキ整備の目的は、制動力の維持だけでなく、鳴きや振動の防止・パッドの均一摩耗・冷却効率の維持など、多面的に車の快適性を保つことにあります。

ディスクブレーキの仕組み

現在の多くの車に採用されているのがディスクブレーキです。

ホイールと一緒に回る「ローター(円盤)」を、「ブレーキパッド」で両側から挟み込む構造になっています。

このときの摩擦で回転を止めるのが基本原理です。

パッドを押し付ける力を生み出しているのが「キャリパー」。

油圧でピストンを押し出し、パッドを動かしています。

シンプルな構造ながら、摩擦熱が数百度に達するため、高い精度と耐熱性が求められる部分です。

パッド・ローター・キャリパーの役割

- パッド:摩擦材でできており、ブレーキ時にローターを挟んで減速する主役。

- ローター:パッドに押し付けられ、摩擦で減速力を生む金属円盤。

- キャリパー:油圧でピストンを動かし、パッドを押し付ける装置。

この3つの部品が正常に動くことで、安定したブレーキ性能が得られます。

欧州車に多い「鳴き」や「片減り」の原因

欧州車(特にVWやAudi)は制動力を優先するため、硬めのパッド材質を採用しています。

その結果、摩擦係数が高く、制動力は優れるものの「ブレーキ鳴き」が発生しやすい傾向があります。

また、キャリパーの構造上、スライドピンの動きが悪くなると片減りが起きやすくなります。

これを防ぐには、グリスアップや摺動部の清掃が欠かせません。

ブレーキ整備は、単に部品を交換する作業ではなく、「音・感触・効き」を整えるための調律作業でもあるのです。

👉VW ブレーキトラブル総合ガイド|症状・原因・修理費用・関連整備が全部わかる記事

ローター再使用の判断基準

「耳(段差)」でわかる摩耗の状態

ブレーキローターは金属製の円盤で、使用とともに摩耗していきます。

外周部に“耳”と呼ばれる段差ができていれば、それが摩耗のサインです。

指でなぞると段差がはっきり感じられるようであれば、ローターの厚みが減っている可能性が高く、交換の検討が必要です。

特に欧州車ではパッドの摩擦材が硬く、ローターの減りが早い傾向があります。

段差が目立つのにパッドだけ交換すると、当たりが悪くなり、制動力が一時的に落ちることもあります。

摩耗限界厚をチェック

ローターにはそれぞれ「最小許容厚(MIN TH)」が刻印されています。

これはメーカーが定める安全に使用できる最小厚さです。

一般的な乗用車で22〜25mm前後が多く、これを下回ると冷却性能が低下し、歪みや割れが発生しやすくなります。

点検の際はノギスやマイクロメーターで中央部の厚みを測り、左右差も確認します。

左右で0.5mm以上差がある場合は、交換を検討しましょう。

表面研磨(足付け)で当たりを改善

摩耗が軽度の場合、交換せずに表面研磨(足付け)を行うことで当たりを改善できます。

これはローター表面の焼けや汚れを軽く削り、パッドとの接触を均一にする作業です。

電動サンダーや専用研磨機を使う方法が一般的ですが、DIYでは耐水ペーパー(#400〜#800)を使っても効果があります。

耐水ペーパーを使った簡易整備の方法

ローターを取り外さずに整える場合は、以下の手順で行います。

- 耐水ペーパーを折りたたみ、軽く水を付ける

- ローター表面を円を描くように均一に研磨する

- 表面のツヤが消えたら、水で洗い流して乾燥

この処理により、パッドの当たりが良くなり、初期制動時の鳴きや振動を減らすことができます。

ただし、深い段差やヒビがある場合は再使用せず、ローター交換が安全です。

再使用か交換かの見極めは、「厚み・平滑性・熱ダメージ」の3点を確認することがポイントです。

鳴き・ガタ防止のための処理

ブレーキ鳴きの正体

ブレーキ鳴きは、パッドとローターの摩擦によって生じる高周波の振動音です。

金属がこすれ合うことで発生する共振が原因で、制動力そのものには影響しないものの、乗り心地や印象を大きく損ねます。

欧州車に多い硬質パッドでは特に発生しやすく、組付け時に適切な防振処理を施すことで防ぐことができます。

アンチスキール剤の役割

鳴きを抑えるために使用されるのがアンチスキール剤(防鳴きグリス)です。

これは金属の接触部分に薄く塗ることで、振動を吸収し、共振を防止する効果があります。

塗布する場所は以下の3カ所が基本です。

- パッド裏面:ピストンまたはキャリパーとの接触部。

- スライド面:パッドホルダーとの当たり部。

- 当たり部の角:摩擦時の共振を緩和。

これらに薄く均一に塗ることで、音の発生源を効果的に抑えます。

耐熱・耐水性能を重視する理由

ブレーキは走行中に数百度まで加熱されるため、一般的なグリスではすぐに焼け落ちてしまいます。

そのため、耐熱性(300〜1000℃)のある専用剤を使うことが重要です。

加えて、雨天走行や洗車時に流れ落ちないよう耐水性も必要です。

市販の「ブレーキ専用防鳴き剤」や「シリコーン系グリス」がこの用途に適しています。

塗布量と注意点

防鳴き剤は「塗りすぎ厳禁」です。

厚く塗りすぎるとパッドの動きが悪くなり、かえって鳴きや片減りの原因になります。

塗布量の目安は「薄く光沢が出る程度」。

ブラシや綿棒で均一に伸ばすのがコツです。

また、摩擦面(パッド表面)やローターには絶対に付着させないよう注意してください。

制動力が低下し、重大な事故につながる恐れがあります。

組付け後のチェック

塗布後にパッドを組み付ける際は、ピストンとの当たりを確認し、スライドピンがスムーズに動くかも併せて確認します。

最後に軽くブレーキを踏み、パッドの位置を馴染ませることで、異音発生を予防できます。

鳴き防止処理は、見た目では分かりにくい作業ですが、快適なブレーキフィールを維持するための要なのです。

スライドピンの点検とグリスアップ

スライドピンとは

スライドピンは、キャリパーが左右にスムーズに動くためのガイド軸です。

ブレーキを踏んだとき、キャリパー全体がスライドしてパッドを均等に押し付けることで、左右の当たりを均一にしています。

このピンが固着すると、片減りや異音、制動力の低下につながるため、定期的な点検とグリスアップが欠かせません。

動作確認と清掃手順

点検では、まずキャリパーを外し、ピンを手で動かしてみます。

軽く引き抜け、スムーズに前後へ動くのが正常です。

もし動きが重い、または引っかかるような感触がある場合は、内部のグリス切れやサビ・ゴムブーツの劣化が原因と考えられます。

ピンを完全に抜き取り、ウエスで古いグリスを拭き取りましょう。

清掃後はパーツクリーナーを少量使用し、内部の汚れを落とします。

グリスの種類と塗布量

スライドピンには、ブレーキ専用の高温対応グリスを使用します。

一般的なリチウムグリスでは熱で固まりやすく、動きを妨げてしまうため避けましょう。

おすすめはシリコーン系またはフッ素系の耐熱グリス(300℃以上)です。

塗布量は、ピン全体に薄く均一に塗る程度が理想。

塗りすぎると、キャリパーブーツ内の圧が上がり、ゴムが変形して戻りが悪くなります。

はみ出したグリスの悪影響

グリスが外へはみ出すと、ブレーキダストや砂を吸着しやすくなり、逆に摺動を悪化させます。

また、熱で溶けたグリスがパッド面に付着すると、鳴きや制動力低下の原因にもなります。

塗布後は必ず余分を拭き取り、ゴムブーツの口元を確実に密閉してください。

片減り防止の重要ポイント

スライドピンの動きは、パッドの摩耗バランスに直結します。

片方のピンでも動きが悪くなると、片側のパッドばかり減る「片減り」が発生します。

点検・清掃・グリスアップをセットで行うことで、パッド寿命の延長と鳴きの防止が期待できます。

ブレーキ整備の中でも、このスライドピンのメンテナンスは最も効果が分かりやすい作業の一つです。

リアブレーキの特徴と注意点

リアの摩耗が早い理由

VWやAudiなどの欧州車では、リアブレーキの摩耗が早いと感じるオーナーが多いです。

これは、電子制御による制動バランスが前後で最適化されているためで、ABSやESP(横滑り防止装置)が作動する際、リア側の制御回数が多くなることが一因です。

特に「オートホールド」機能や「電動パーキングブレーキ(EPB)」を多用する車では、停止・発進のたびにリアブレーキが微調整されるため、前よりも減りが早くなる傾向があります。

サイドブレーキ機構付きキャリパー

リアキャリパーには、サイドブレーキ機構が一体化されているタイプが多く採用されています。

これは、通常の油圧ピストンに加えて、機械的なレバーやモーターによってピストンを押し出す仕組みです。

手動式ではワイヤー、電動式ではモーターがその役割を果たします。

この構造により、ブレーキを「戻す」とき(ピストンを引き込むとき)はねじ込み式の操作が必要になります。

ピストン“ねじ込み式”の戻し方

フロントブレーキのピストンは通常、押し戻すだけで簡単に戻せますが、リアは違います。

サイドブレーキ機構が組み込まれているため、ピストンを回しながら押し込む必要があります。

方向は車種によって異なりますが、多くの場合、右側は時計回りで戻す構造です。

無理に押すと内部ギアを破損する恐れがあるため、必ず回転を伴わせましょう。

専用ツールの使用

ピストンのねじ戻しには、専用のリターンツール(ピストン戻し工具)が必要です。

先端の爪をピストン溝にかけ、回転しながら均等に押し込みます。

もし工具がない場合は、ピストンを無理に押し戻さず、整備工場に依頼するのが安全です。

また、電動パーキングブレーキ(EPB)搭載車では、診断機を使って「サービスモード」に入れる必要があります。

これを行わずに作業すると、モーターが破損する可能性があります。

作業後の注意点

リアのパッド交換やキャリパー整備を行った後は、サイドブレーキ(EPB)を数回作動させて、ピストンの位置を正しく再設定します。

さらに、数十メートルの試走を行い、異音や引きずりがないかを確認してください。

リアブレーキは構造が複雑なぶん、丁寧な整備が求められます。

無理な力を加えず、構造を理解したうえでの慎重な作業が、快適で安全なブレーキフィーリングを保つ鍵です。

パッドとローターの交換タイミング

同時交換が推奨される理由

ブレーキ整備の際、「パッドだけ交換すればいいのでは?」と思う人も多いですが、パッドとローターは一対の消耗品です。

パッドが新しくても、ローターが摩耗して段差ができていると、接触面がうまく当たらず制動力が落ちる場合があります。

また、ローター表面の焼けやムラが残っていると、鳴きや振動の原因にもなります。

特に欧州車では、パッド摩耗時にローターも一緒に交換することがメーカー推奨となっています。

新品パッドを古いローターに当てるよりも、両方新しくすることで性能と静粛性を同時に確保できるのです。

再使用できるローターの条件

ローターを再使用できるかどうかの判断は、以下の3点で決まります。

軽い摩耗であれば研磨(足付け)で対応できますが、0.5mm以上の段差がある場合やヒートスポットが見える場合は交換をおすすめします。

再使用を無理に続けると、制動時の振動やパッドの偏摩耗が進行します。

新品パッドとの組み合わせで起こる初期異音

新品のパッドと再使用ローターを組み合わせると、最初のうちは「キーッ」という高音の鳴きが発生することがあります。

これは、パッドの面とローターの形状がまだ馴染んでいないために起こる一時的な現象です。

トルク管理と最終チェック

トルク管理の重要性

ブレーキ整備の仕上げで最も大切なのがボルトの締付トルク管理です。

キャリパー固定ボルト、スライドピンボルト、ホイールナットなど、それぞれに適正トルク値が決められています。

これを守らないと、締め付け不足によるガタつきや脱落、逆に締めすぎによるボルト破損や変形を招く恐れがあります。

整備書には「トルク値+角度指定」が記載されている場合もあり、特に欧州車ではこの角度締めを正確に守ることが重要です。

トルクレンチを使い、規定値で確実に締め付けましょう。

主なトルク目安

仮締め後に全体を見直し、本締めを均一に行うのがポイントです。

センサーケーブルの取り回し確認

ブレーキパッドに装着された摩耗センサーケーブルは、取り回しを誤るとホイール回転時に擦れて断線することがあります。

組み付け後は、配線がキャリパーやローターに干渉していないかを必ず確認します。

クリップでしっかり固定されているか、配線のねじれがないかもチェックポイントです。

ここを疎かにすると、走行中に「ブレーキ警告灯」が点灯する原因になります。

作業後の清掃

組み付けが完了したら、ブレーキクリーナーで周辺を清掃します。

パッド粉やグリスが残っていると、異音や焼け付きの原因になります。

特にローター表面に油分が付着していないかを丁寧に確認しましょう。

清掃後はホイールを装着し、ナットを対角線順に締め付けてトルクレンチで本締めします。

初期馴染み走行(当たり付け)

整備直後は、パッドとローターの接触面がまだ完全に馴染んでいません。

走行テストでは急ブレーキを避け、時速60km/hから軽く3〜4回ブレーキを踏む程度で十分です。

この「当たり付け」によって、パッドが均一に密着し、鳴きや振動を防げます。

また、走行後に軽く点検し、異音・焼け・油滲みがないことを確認すれば作業完了です。

トルク管理=安全管理

ブレーキは見た目では良否が分かりにくい整備項目です。

しかし、トルク管理と確認作業を丁寧に行うことで、安心して踏めるブレーキを長く保つことができます。

安全と快適さを守るため、最後のひと手間を惜しまないことが大切です。

快適で確実なブレーキ整備のために

鳴き・振動を防ぐ3つの基本

ブレーキ整備は、単に部品を交換するだけでなく、音・感触・安全性を整える総合メンテナンスです。

快適な制動フィールを保つためには、次の3つの基本を意識しましょう。

欧州車に合った整備の考え方

VW・Audiなどの欧州車は、制動力を重視した設計のため、ブレーキダストや鳴きが出やすい傾向にあります。

これを前提に、「完全に無音にする」よりも「安定してしっかり止まる」状態を目指す整備が理想です。

また、サイドブレーキ機構付きのリアキャリパーなど、構造が複雑な部分は正しい手順を守らないと故障リスクが高まります。

構造理解を深め、慎重な作業を心がけましょう。

定期点検サイクルの目安

ブレーキは命を預ける重要部品です。

1年または1万kmごとの点検を目安に、以下の項目を確認しましょう。

これらを定期的に見直すことで、早期の不具合発見と安心走行につながります。

ブレーキ整備は「感覚」を整える作業

ブレーキは、踏み心地や音の変化など、五感で劣化を感じ取れるパーツです。

踏み込んだときの“しっくり感”や“静かに止まる安心感”を保つには、定期的な点検と確実な組付けが欠かせません。

快適で安全なドライブを支えるのは、こうした細部への気配りです。

日々のメンテナンスを通じて、ブレーキの「安心感」をいつまでも感じられる状態を維持しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. ブレーキパッドとローターは毎回同時に交換する必要がありますか?

必ずしも同時交換が絶対条件ではありません。

ただし、ローターに段差や焼けがある場合は、新しいパッドが正しく当たらず制動力が落ちることがあります。

特に欧州車では同時交換が推奨されています。

再使用する場合は、研磨(足付け)を行って表面を整えると効果的です。

Q2. ブレーキ鳴きが止まらないのですが、原因は何でしょうか?

多くの場合、パッドとローターの当たり不良または防鳴き処理不足が原因です。

アンチスキール剤を適切に塗布し、パッド裏やスライド部の摩耗を点検してください。

新品パッドを取り付けた直後の一時的な鳴きは馴染みで解消しますが、長引く場合は再点検をおすすめします。

Q3. スライドピンのグリスは市販のものでも大丈夫ですか?

一般的なリチウムグリスは避けましょう。

高温で固化しやすく、ピンの動きが悪くなる原因になります。

ブレーキ専用の耐熱シリコーン系またはフッ素系グリスを使用するのが安全です。

塗布量は薄く均一に、はみ出さない程度が理想です。

Q4. リアのピストンが戻らないのはなぜですか?

リアキャリパーはサイドブレーキ機構が内蔵されている「ねじ込み式」です。

そのため、押し戻すのではなく回しながら押し込む必要があります。

無理に押すと内部を破損します。

専用のリターンツールを使用するか、EPB搭載車では「サービスモード」での作業が必須です。

Q5. パッド残量はどのくらいで交換すればいいですか?

残量が4mm以下になったら交換を検討してください。

欧州車は摩耗センサーが付いており、警告灯が点いたら早めの対応が必要です。

長距離走行や坂道が多い環境では、減りが早くなる傾向があります。

Q6. 整備後に軽い焦げ臭さがするのは問題ですか?

新品パッドの樹脂成分が焼ける際に発生する初期焼き付き臭は一時的なもので、数十km走行すれば消えます。

ただし、煙が出る、焦げるような強い匂いが続く場合は、ブレーキの引きずりやグリス付着を疑い、早めに点検を行いましょう。

Q7. DIYでブレーキ整備しても大丈夫?

可能ですが、正しいトルク管理と安全確保が前提です。

整備環境が不十分な場合や、EPB搭載車のリアブレーキなど構造が複雑な箇所はプロに依頼するのが安心です。

間違った組付けは制動トラブルを招く恐れがあります。

ブレーキ整備は、車の性能を左右する重要な作業です。

正しい知識と手順を身につけることで、安全かつ快適なドライブを長く楽しむことができます。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント