ブレーキキャリパーの塗装は、見た目の印象を大きく変えるだけでなく、防錆や清掃性の向上にも効果がある作業です。

しかし、単なる「色塗り」と捉えると、耐久性や安全性を損なう恐れがあります。

特に摺動部やブーツ類など、塗装してはいけない箇所を誤ると、制動性能に悪影響を及ぼすこともあります。

この記事では、キャリパー塗装を長持ちさせるための下地処理・塗装工程・養生の考え方を、実務的な観点から整理します。

DIYでの刷毛塗り施工と、専門ブースでの塗装の違い、また作業後の仕上げ・乾燥管理についても解説します。

仕上がりの美しさと機能性を両立させるための、技術的な指針としてご活用ください。

参考資料:ナイルメカチャンネル「キャリパー塗装の正しい手順と注意点」

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

キャリパー塗装の目的と施工方法の選択

防錆(ぼうせい)目的 ― サビを防ぐための基本

キャリパーはブレーキの一部で、雨水や泥、融雪剤などにさらされやすい場所にあります。

鉄でできているため、放っておくとサビが進行し、見た目だけでなく動作にも悪影響を与えることがあります。

塗装をすることで金属表面を保護し、酸素や水分の侵入を防ぐ「防錆膜(ぼうせいまく)」をつくることができます。

特に冬の塩害地域では、この防錆効果が大きな意味を持ちます。

意匠性(いしょうせい) ― デザインの一部としての塗装

キャリパー塗装のもうひとつの目的は、見た目の美しさです。

ホイールのすき間から見えるキャリパーが赤や青、ゴールドなどのカラーに塗られていると、クルマ全体の印象がぐっと引き締まります。

特にスポーツカーでは、足まわりの存在感を強調するドレスアップ要素として人気があります。

清掃性 ― 汚れがつきにくく、落としやすくする

ブレーキダストや泥汚れがついても、塗装面がなめらかであれば水洗いで簡単に落とせます。

特にクリア塗装を上塗りしておくと、汚れが固着しにくくなり、メンテナンス性が高まります。

刷毛塗り(はけぬり) ― 手軽で補修しやすい

DIY派に人気なのが「刷毛塗り」です。

専用キットを使えば、車体を外さずに塗れることが多く、初めてでも取り組みやすい方法です。

ただし、乾燥中にホコリがついたり、塗りムラが出やすい点には注意が必要です。

仕上がりにこだわるなら、塗る方向や厚みを意識し、複数回に分けて重ね塗りするのがコツです。

塗装ブース仕上げ ― プロ仕様の美しさと耐久性

一方で、専門ショップで行う「塗装ブース仕上げ」は、温度や湿度が管理された環境でスプレー塗装を行うため、ムラのない均一な仕上がりになります。

高温で硬化させることで耐久性も上がり、長期間ツヤを保てます。

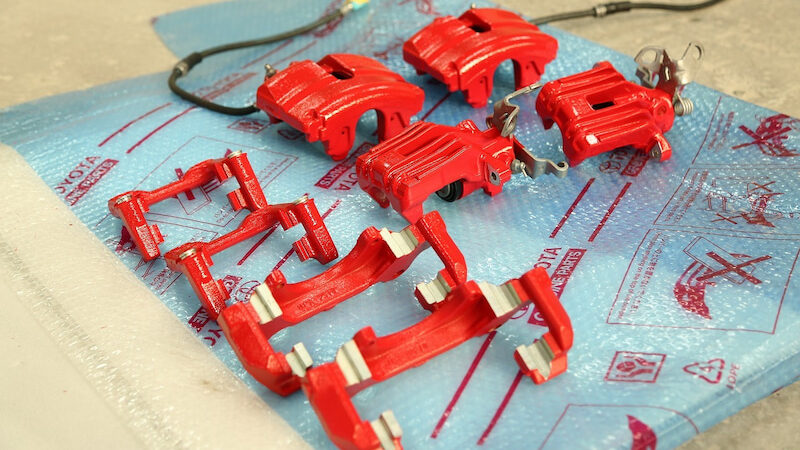

ただし、キャリパーを車体から外して作業する必要があり、費用や手間はかかります。

「自分で手軽に仕上げたいか」「仕上がりを最優先するか」で選ぶと良いでしょう。

キャリパー塗装は単なるドレスアップではなく、防錆・美観・清掃性を兼ね備えた整備の一環です。

目的をはっきりさせることで、どんな方法が自分のクルマに合っているか判断しやすくなります。

使用する塗料と付属品の理解

キャリパー塗装に使う道具一式

キャリパーを塗るには、専用の「キャリパーラッカーキット」を使うのが一般的です。

市販のキットには、塗料・硬化剤・脱脂クリーナー・ブラシ・マスキングテープなどが一通り入っており、初心者でも必要なものをそろえやすくなっています。

中には塗料を混ぜるカップや手袋まで付属しているタイプもあります。

手軽に始めたい場合は、こうしたセットを選ぶと安心です。

塗料の種類と特徴

キャリパー用塗料は、通常のペンキとは異なり、高温環境に耐えるよう設計されています。

走行中のブレーキは数百度まで熱くなるため、「耐熱性」が最も重要なポイントです。

一般的な耐熱温度は260〜300℃ほどで、スポーツ走行を想定するなら600℃対応の製品を選ぶのが望ましいでしょう。

また、ブレーキダストやホイールクリーナーに触れるため、「耐薬品性」も必要です。

薬品で表面が変色するものは避けたほうが安心です。

硬化剤と乾燥時間の理解

2液タイプの塗料では、主剤と硬化剤を混ぜて使います。

混ぜてからの「可使時間(かしじかん)」はおよそ1〜2時間と限られており、その間に作業を終える必要があります。

乾燥時間は塗料によって異なりますが、指で触れても跡が残らない「半乾燥」まで2〜3時間、完全硬化まで24時間程度が目安です。

気温が低い季節は硬化が遅れるため、ヒーターやドライヤーで補助的に温めると良い結果が得られます。

マスキング材と脱脂クリーナーの役割

塗料以外にも重要なのが、マスキング材と脱脂クリーナーです。

マスキングテープは塗らない部分を保護するために欠かせません。

曲面にも沿いやすく、剥がし跡の残らないタイプを選ぶと仕上がりがきれいです。

脱脂クリーナーは、油分やブレーキダストを除去して塗料の密着性を高めます。

洗浄が不十分だと塗膜が剥がれやすくなるため、時間をかけて丁寧に行いましょう。

キャリパー塗装は「塗料の性能」と「下準備の精度」で仕上がりが決まります。

塗る前に道具と素材の性質を理解しておくことが、失敗しない第一歩です。

輸入車対応を視野に入れて現場の環境を整えるなら、整備用品や作業環境アイテムを幅広く扱う「ヨロスト。」をチェックしてみてください。

配線・バッテリー・エンジンオイルなど、どのメーカー車種でも役立つアイテムがそろっています。

初めての方でも扱いやすい商品が多いので、DIYメンテナンスの第一歩にもおすすめです。

下地処理:塗膜耐久性を決める最重要工程

下地処理の重要性

キャリパー塗装の仕上がりや持ちを左右する最大のポイントが、塗る前の「下地処理」です。

どんなに高性能な塗料を使っても、下地が汚れていたり油分が残っていたりすると、塗膜が密着せず、早期に剥がれたり浮いたりしてしまいます。

逆に、丁寧な下地処理を行えば、仕上がりのツヤや耐久性が格段に向上します。

時間を惜しまず、丁寧に進めることが大切です。

① 脱脂洗浄 ― 油分と汚れを完全に落とす

まず行うのは「脱脂洗浄」です。

ブレーキまわりはブレーキダスト、オイル、古いワックスなどが付着しており、これらが塗料の密着を妨げます。

専用の脱脂クリーナーをウエス(布)に吹きかけ、キャリパー表面をしっかり拭き取ります。

特に角やボルト付近は汚れが残りやすいので、ブラシや綿棒を使って細部まで清掃するのがコツです。

汚れが取れたかどうかを確認するには、水をはじかないかを見ると分かります。

水が均一に広がれば、脱脂が完了しています。

② 錆・粉塵除去 ― 表面を安定させる

次に、金属表面のサビや粉塵を取り除きます。

ワイヤーブラシやサンドペーパー(耐水ペーパー)を使い、古い塗膜や浮きサビを削ります。

表面がなめらかになるほど、塗料が密着しやすくなります。

サビが深い場合は、サビ転換剤を使うと金属を安定化させることができます。

削ったあとは再び脱脂を行い、粉や油分を完全に取り除きましょう。

この工程を省略すると、塗膜が部分的に浮く原因になります。

下地処理後の確認ポイント

すべての清掃が終わったら、ライトを当ててムラや残り汚れがないかをチェックします。

表面が均一にマット(ツヤ消し)な状態であれば、塗装の準備が整っています。

もしザラつきや粉が残っている場合は、再度軽くペーパーがけをして整えると安心です。

キャリパー塗装の成功は、この「下地づくり」でほぼ決まります。

焦らず、丁寧に、何度も確認する姿勢が美しい仕上がりへの近道です。

養生と「塗らない場所」の確認

養生の目的を理解する

キャリパー塗装で失敗が多いのが、「塗らなくていい部分にまで塗料がついてしまう」ケースです。

これを防ぐために行うのが「養生(ようじょう)」です。

塗料の飛び散りや回り込みを防ぎ、仕上がりをきれいに保つための作業です。

少し面倒に感じるかもしれませんが、ここを丁寧に行うことで、後の手直しや清掃の手間が大きく減ります。

塗ってはいけない部位

キャリパーには「塗装禁止部位」があります。

代表的なものは、ブレーキパッドが当たる「摺動面(しゅうどうめん)」や、ピストン部の「ゴムブーツ」、キャリパーを固定する「ボルト部」などです。

これらに塗料がつくと、ブレーキの動きが悪くなったり、ゴムが劣化して破損の原因になります。

また、ホースや配線の接続部も塗らないように注意が必要です。

作業前にこれらの部位を一度確認しておくと、安心して塗装に入れます。

マスキングの基本

マスキングテープは、塗料がはみ出さないように貼るための重要な道具です。

まずは塗りたい範囲を決め、端の部分をしっかりと押さえてテープを貼ります。

テープが浮いていると、そこから塗料が入り込み、境目がにじんでしまいます。

曲線部分は短く切ったテープを少しずつ重ねて貼ると、きれいに仕上がります。

必要に応じて、新聞紙やビニール袋を併用して周辺部を覆いましょう。

作業ミスを防ぐ小さな工夫

塗装の前には、「裏面から塗る」「目立たない部分で試し塗りをする」ことをおすすめします。

これにより、塗料の伸び具合や発色を確認できます。

また、塗る前に風通しを良くし、ホコリが舞わない環境をつくることも大切です。

風のある屋外や砂地では、仕上がりに細かなゴミが入りやすくなります。

養生作業は、塗装の成功を支える“影の主役”です。

塗る前に時間をかけて丁寧に準備することで、プロのような仕上がりに一歩近づくことができます。

塗装の実践手順と塗り重ねのコツ

作業前のチェック

養生が終わったら、いよいよ塗装作業に入ります。

ただし、いきなり塗り始める前に、気温や湿度を確認しましょう。

塗料は15〜25℃程度の環境で最も安定して硬化します。

気温が低いと乾燥が遅れ、高すぎると塗料が早く乾いてムラになりやすくなります。

風通しが良く、ホコリが入りにくい場所で作業するのが理想です。

1回目(薄塗りベース) ― 均一に軽く

最初の塗装は「薄く均一に」を意識します。

塗料を多くつけすぎると、垂れやムラの原因になります。

刷毛や筆を軽く動かし、全体を薄くなでるように塗るのがコツです。

スプレーの場合も、1か所に長く当てずに、一定の距離(15〜20cmほど)を保って動かします。

1回目は発色が弱くても問題ありません。

目的は下地への密着を高めることです。

塗ったあとは30分〜1時間ほど乾燥させ、指で触ってもベタつかない状態になるまで待ちましょう。

2回目(艶出しと仕上げ) ― 深みとツヤを出す

1回目がしっかり乾いたら、2回目の塗装を行います。

ここでは色の厚みとツヤを整えることが目的です。

1回目より少し多めに塗料をのせ、均一なツヤが出るように意識します。

ただし、塗り過ぎは禁物です。

塗料が垂れてしまうと、後から修正が難しくなります。

もし垂れができた場合は、完全に乾いてからペーパーで軽く削り、再塗装すると目立ちにくくなります。

重ね塗りのタイミング

塗料は「半乾き」で重ね塗りするのが基本です。

完全に乾く前に次の層を重ねると、層どうしがしっかり密着します。

ただし、乾燥が早すぎる塗料では、時間を空けすぎると密着が弱くなるため、製品ごとの指定時間を確認することが大切です。

メーカーの取扱説明書にある「再塗装可能時間」を必ず確認しておきましょう。

最後のひと手間

塗り終えたら、ホコリがつかないように静かな場所で乾燥させます。

仕上げにクリア塗装を上から重ねると、ツヤと耐久性がさらに向上します。

少しの工夫で、長く美しい状態を保つことができます。

👉フォルクスワーゲン・アウディのキャリパー塗装施工事例【カラー別】

フロント/リアでの作業上の違い

フロントキャリパーの特徴

フロント側のキャリパーは、クルマの制動力(ブレーキ力)の大部分を受け持つ重要な部品です。

そのため構造が複雑で、ピンやスライド部品、ブレーキパッドを固定するクリップなど、細かいパーツが多く使われています。

作業時には、これらの可動部に塗料が付着しないよう特に注意が必要です。

また、フロントはブレーキダストの量も多いため、清掃や脱脂の工程をより丁寧に行うと、塗料の密着が高まり、仕上がりも美しくなります。

フロント側の養生と塗り方

構造が入り組んでいるため、マスキングの難易度は高めです。

特にピストン周りやブーツ部は慎重に養生し、塗料が回り込まないようにしましょう。

塗る際は、ブラシを細かく動かして、溝や角にもムラなく塗ることを意識します。

塗料が多くたまると垂れやすいため、少量ずつ複数回に分けて塗り重ねるのがコツです。

リアキャリパーの特徴

リア側はフロントに比べて構造がややシンプルで、部品点数も少なめです。

そのため作業しやすく感じるかもしれません。

ただし、作業スペースが狭い車種も多く、スプレー塗装では角度が制限されることがあります。

狭い部分を塗る場合は、小さめの筆やタッチアップ用ブラシを使うと便利です。

リアキャリパーにもサビが発生しやすいので、フロント同様に下地処理を怠らないようにしましょう。

フロントとリアで共通するポイント

どちらのキャリパーでも、塗装前の脱脂と養生が仕上がりを左右します。

塗料の種類や乾燥時間も統一しておくことで、前後の色味やツヤを揃えることができます。

また、作業の順番としては、まずフロントを仕上げて塗り方の感覚をつかみ、その後リアに移るとスムーズです。

仕上がりの統一感を出す工夫

光の当たり方や角度によって塗りムラが見えやすくなるため、作業中は左右交互に確認しながら進めましょう。

日光の下で見ると色味が異なって見えることもあるため、最終チェックは屋外で行うのが理想です。

前後でツヤや色の統一感が出ると、車全体の印象が引き締まり、完成度がぐっと高まります。

仕上げ・乾燥・メンテナンス

乾燥時間と温度管理

塗装が終わったら、まずはしっかりと乾燥させることが重要です。

塗料の表面が乾いていても、内部が完全に硬化していないことがあります。

目安として、気温20℃前後であれば半日から1日、冬場など気温が低い場合は2日ほど置くと安心です。

可能であれば、温風ヒーターやドライヤーを遠くからあてて温度を一定に保ちましょう。

ただし、急激に熱を加えると塗膜が縮むことがあるため、あくまで「じんわり温める」程度が理想です。

走行開始までの目安

乾燥が不十分な状態で走行すると、ブレーキ熱で塗膜が変色したり、ツヤが失われたりします。

最低でも24時間は静置し、可能であれば48時間後に試走するのが安全です。

最初の数回はブレーキを強く踏まず、徐々に熱を加えて塗膜を慣らすようにすると、長持ちしやすくなります。

完全硬化までは約1週間と考え、洗車やケミカルの使用は控えましょう。

仕上がりチェックポイント

乾燥後はライトを当てて、艶や色ムラ、塗り残しがないかを確認します。

角度を変えて見ると、ムラや小さなゴミが見つかりやすくなります。

気になる箇所があれば、耐水ペーパーで軽く磨き、再塗装することで修正可能です。

表面がなめらかに整えば、見た目にも高級感が生まれます。

光沢をさらに引き立てたい場合は、クリア塗装を上塗りするのもおすすめです。

メンテナンスと長持ちのコツ

せっかく仕上げたキャリパーを長持ちさせるためには、定期的な洗浄が欠かせません。

ブレーキダストは放置すると焼きつき、塗膜を傷めます。

月に一度程度、やわらかいブラシと中性洗剤でやさしく洗いましょう。

高圧洗浄機を使う場合は、塗装部分に直接強い圧をかけないよう注意が必要です。

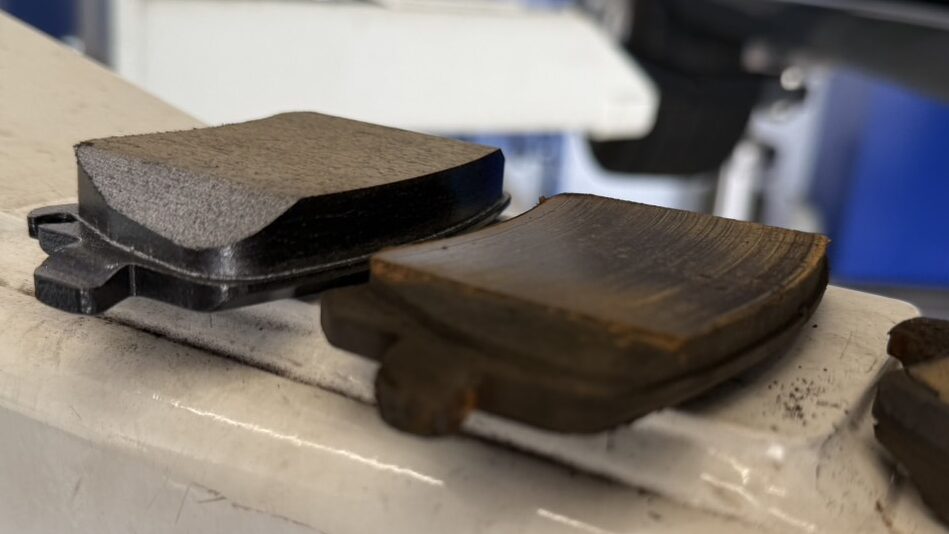

また、「低ダストパッド」と呼ばれるブレーキパッドに交換すると、汚れの発生を大幅に減らすことができます。

塗装と組み合わせることで、美しさを長く維持しやすくなります。

👉フォルクスワーゲン/アウディ系の低ダストブレーキパッド交換と整備上の注意点

日常点検のすすめ

走行距離が増えると、飛び石や熱で表面が劣化することもあります。

半年〜1年に一度は目視で状態を確認し、色あせやサビが出始めたら早めに補修しましょう。

少しの手間で、美しさと防錆性能を長期間保つことができます。

キャリパー塗装を「整備」として捉える

キャリパー塗装は見た目だけではない

キャリパー塗装というと、見た目をカッコよくするための「ドレスアップ」と思われがちです。

しかし本来は、ブレーキまわりを守るための大切な整備のひとつでもあります。

走行中に常に高温や水分、ホコリにさらされるキャリパーを塗装で保護することで、サビや腐食を防ぎ、ブレーキの寿命を延ばすことにもつながります。

つまり「見た目の満足」と「機能の維持」を両立できるのが、キャリパー塗装の本当の価値です。

DIYでも十分可能な整備

専用の塗料やキットが市販されているため、最近では自宅ガレージや駐車場でも比較的手軽に作業できるようになりました。

刷毛塗りなら道具も少なく、初めての方でも挑戦しやすいのが魅力です。

時間をかけて丁寧に仕上げれば、プロに頼まなくても十分に満足のいく結果を得られます。

作業を通してクルマへの愛着も深まり、「自分の手で整備した」という達成感も得られるでしょう。

プロに依頼する価値

一方で、仕上がりや耐久性を最優先したい場合は、塗装ブースを備えた専門店に依頼するのも良い選択です。

温度や湿度を管理した環境で塗装することで、ムラのない美しい仕上がりが得られます。

費用はかかりますが、長期間ツヤを保てるため、トータルで見ればコストパフォーマンスが高いとも言えます。

DIYとプロ施工のどちらが自分に合うかを見極めることが大切です。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

維持管理で美しさを保つ

塗装後は定期的な清掃と点検が欠かせません。

とくにブレーキダストは塗膜を傷める原因になるため、こまめな洗浄が効果的です。

半年に一度は状態を確認し、色あせやサビが見えたら早めに補修することで、塗装を長く保つことができます。

こうした小さな手入れを続けることで、キャリパー塗装は「一時的なカスタム」ではなく「持続的なメンテナンス」としての価値を発揮します。

キャリパー塗装は、クルマの足元を彩ると同時に、ブレーキ性能を守るための“実用的な美”です。

デザインと機能の両面を意識して取り組むことで、愛車をより長く、美しく保つことができるでしょう。

足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧

よくある質問(FAQ)

Q1. キャリパー塗装はどのくらい持ちますか?

一般的な耐熱塗料を使用し、下地処理と乾燥をしっかり行えば、3〜5年は十分に持ちます。

屋外駐車や冬場の融雪剤によるダメージがある場合でも、年1回の点検と部分補修を行えば長期維持が可能です。

クリア塗装を上から重ねておくと、紫外線による色あせも防ぎやすくなります。

Q2. 塗装後、どのくらいで走行しても大丈夫ですか?

最低でも24時間は静置し、完全乾燥まで48時間置くのが理想です。

乾燥が不十分なまま走行すると、ブレーキの熱で塗膜が軟化し、ツヤ落ちや色ムラが発生します。

特に冬場は硬化が遅れるため、2日以上置くと安心です。

Q3. キャリパーを外さずに塗装しても問題ありませんか?

刷毛塗りタイプの塗料を使えば、キャリパーを外さずに塗ることも可能です。

養生を丁寧に行い、塗ってはいけない部位(ゴムブーツ・摺動面など)を確実に保護すれば、安全に作業できます。

ただし、ブース塗装のような均一な仕上がりや耐久性は得にくいため、仕上げ重視なら取り外して施工するのが理想です。

Q4. 塗料はどの色が人気ですか?

定番は「レッド」「ブルー」「ゴールド」「ブラック」です。

スポーツモデルでは赤が多く、クラシックな車種や欧州車ではゴールドやシルバーも人気です。

ホイールとのコントラストを意識すると、全体の印象が引き締まります。

マット系塗装も流行していますが、汚れが目立ちにくい反面、ツヤ仕上げより傷がつきやすい傾向があります。

Q5. 部分的に剥がれた場合はどうすればいいですか?

軽い剥がれや欠けなら、ペーパーで周囲をならしてから同じ塗料を重ね塗りすれば問題ありません。

色の差が出ないよう、境目をぼかすように塗ると自然に仕上がります。

広範囲で剥がれている場合は、一度全体を削って再塗装するほうが長持ちします。

Q6. 雨の日や湿度が高いときに塗装しても大丈夫?

湿度が高いと塗料が白く濁ったり、乾燥が遅れる原因になります。

理想は湿度60%以下、気温20℃前後です。

どうしても作業する場合は、屋内で換気を確保し、温風でゆっくり乾燥させましょう。

結露がある日は避けるのが無難です。

Q7. どんな車種でもキャリパー塗装はできますか?

ほとんどの車種で施工可能です。

ただし、電動パーキングブレーキ付きの車両では、リアキャリパーに電気系統が組み込まれていることがあるため、配線部を確実に保護する必要があります。

不安な場合は、ディーラーや専門ショップに構造を確認してから作業するのがおすすめです。

キャリパー塗装は、知識と準備をしっかり整えればDIYでも安心して楽しめます。

自分のクルマに合った方法を選び、安全かつ丁寧に作業を進めていきましょう。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント