足回りの整備において、ボールジョイントやスタビライザーリンクの劣化は避けて通れない課題です。

これらのジョイント部にはゴム製ブーツが装着されており、内部のグリスを密閉して摺動部を保護しています。

しかし、このブーツが破れたり硬化したりすると、グリス漏れや水分混入によって関節部の摩耗が急速に進み、最終的にはガタや異音、走行安定性の低下を引き起こします。

一般的にディーラー修理では、ブーツ単体の供給がない場合、アームやジョイントASSYごとの交換が行われます。

一方で、専門店では汎用ブーツを利用した部分修理が可能なケースもあります。

本記事では、その構造的な意味と実際の作業手順、そしてコストや信頼性の観点から見た選択の基準について解説します。

参考リンク:ナイルメカチャンネル「ボールジョイントブーツ交換整備解説」

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

ボールジョイントとスタビリンクの役割

サスペンション構造におけるジョイント部の重要性

クルマの足回りには、路面の凹凸を吸収しながら車体を安定させる「サスペンション」があります。

その中でも、ボールジョイントとスタビリンクは、動きの自由度を確保しながら部品同士をしっかりとつなぐ要の部分です。

ボールジョイントは、サスペンションアームとナックル(タイヤの付け根部分)を球体の軸で結ぶ構造をしており、上下左右の動きを滑らかに伝える役割を果たします。

走行中の振動や舵取りの力を分散し、スムーズなハンドリングを支える非常に重要な部品です。

ステアリング連動と路面追従性への影響

ボールジョイントはステアリング操作と連動し、タイヤの角度を正確に変化させることで、ドライバーの意図通りにクルマを曲げる動きを可能にします。

さらに、路面の凹凸に対してサスペンションが上下に動く際にも、ジョイントが適度に可動することでタイヤが常に地面を捉え続けます。

もしこの可動部にガタつきや固着が起きると、ハンドル操作に遊びが出たり、タイヤが正確に路面を追従できなくなり、操縦安定性が低下します。

ゴムブーツの密閉機能とグリス保持の意味

ボールジョイントやスタビリンクの可動部分には、「ブーツ」と呼ばれるゴム製のカバーが取り付けられています。

このブーツは内部の金属部分を保護する役目を持ち、中には潤滑用のグリスが封入されています。

ブーツがしっかり密閉されていれば、グリスが長期間保持され、滑らかな動きを維持できます。

しかし、ブーツが破れると内部のグリスが漏れ出し、逆に砂や水が入り込んで金属が摩耗してしまいます。

これがジョイント部の寿命を縮める大きな原因となるため、ブーツの状態は点検時に特に注意すべき項目です。

車検と整備判定基準

車検における「不適合」判定の具体条件

車検では、車の安全性に関わる部品の劣化が厳しくチェックされます。

ボールジョイントやスタビリンクのように、足回りの動きを支える部分は特に重要視されます。

検査官が「不適合」と判断する主な条件は、ブーツの破れやグリスの漏れ、そしてジョイント部にガタ(ゆるみ)がある場合です。

ブーツが切れて中のグリスが外へ漏れ出していると、内部に砂や水が侵入し、関節部の金属が摩耗しやすくなります。

この状態では、車の直進安定性やブレーキ時の挙動に悪影響が出るため、整備不良とみなされます。

ブーツ破れ・グリス漏れが与える安全上のリスク

ボールジョイントは、車の重量を支えつつ、ハンドル操作の力をタイヤへ伝える役割を担っています。

もしブーツが破れてグリスが失われると、金属同士が直接こすれ合い、摩擦熱とともに内部の摩耗が急速に進行します。

やがて可動部の隙間が広がり、ガタが発生します。

最悪の場合、ジョイントが外れて操舵が効かなくなることもあり、非常に危険です。

このため、わずかな破れでも車検では交換や修理を求められます。

「走行中に異音がする」「ハンドル操作が重い」といった症状が出たら、すぐ点検を受けることが望ましいです。

早期発見と定期点検の重要性

ブーツの破れは、初期段階では目立たない小さな亀裂から始まることが多く、気づかずに放置すると劣化が一気に進みます。

定期点検では、足回りの裏側をライトで照らし、ゴムの状態やグリスのにじみを確認します。

小さな破れでも、早期にブーツ交換を行えば、ジョイント自体の交換を避けられるケースが多いです。

結果的に修理費を大幅に抑えられるため、定期点検は「安心を買うための投資」とも言えます。

特に10万kmを超えた車や年式の古い車では、ゴムの硬化が進みやすいため注意が必要です。

だから選択肢は3つ

こんなとき、VWオーナーにできる現実的な選択肢は次の3つです。

① まずは診断・見積もり

輸入車に強い整備士が原因を特定し、必要最小限で提案。

② 高額修理の前に査定

整備履歴・社外パーツまでプラス査定の外車専門。

③ 修理費リスク回避の“定額で新車”

車検・税金・メンテ込の月額で故障ストレスから解放。

修理方針の違い:ASSY交換とブーツ交換

ディーラーでの純正対応とその背景

ディーラーでボールジョイントやスタビリンクの修理を行う場合、多くは部品全体を新品に交換する「ASSY(アッシー)交換」という方法が採られます。

これは、ジョイント単体の分解やブーツのみの交換を想定していない構造が多いためです。

純正部品の設計では、安全性と耐久性を確保することが最優先とされ、部分的な補修よりも確実な性能を保証できる丸ごと交換が推奨されています。

結果として作業の信頼性は高まりますが、部品代が高くつくのが難点です。

例えば、片側だけで2〜3万円、左右で5万円を超えることも珍しくありません。

汎用ブーツによる補修整備のメリットと制約

一方で、町工場や整備専門店では、汎用ブーツを使用した部分補修が行われることがあります。

ブーツ部分のみを交換できれば、部品代は数千円程度に抑えられ、全体交換に比べてコストを大きく減らせます。

ただし、補修には条件があります。

まず、ジョイント内部がまだ健全で、摩耗やガタがないこと。

そして、ブーツのサイズや形状が既存部品に合うことです。

適合確認を怠ると、装着後に密着が甘くなり、再びグリス漏れを起こす恐れがあります。

そのため、作業経験豊富な整備士が行うことが前提になります。

コスト比較と品質確保のポイント

コスト面で見ると、ASSY交換は安心感がある反面、工賃を含めて1箇所あたり2〜3万円ほどかかります。

対して、ブーツ交換なら1万円前後で済むことが多く、複数箇所の同時修理にも向いています。

ただし、安く済ませたいからといって品質を妥協するのは危険です。

国産メーカー製の耐熱ゴムや、専用のリチウム系グリスを使用するなど、確かな素材を選ぶことが長持ちの鍵です。

費用・安全性・耐久性のバランスを考え、自分の車の状態に合った修理方法を選ぶことが大切です。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

ブーツ交換作業の要点

分解工程の概要

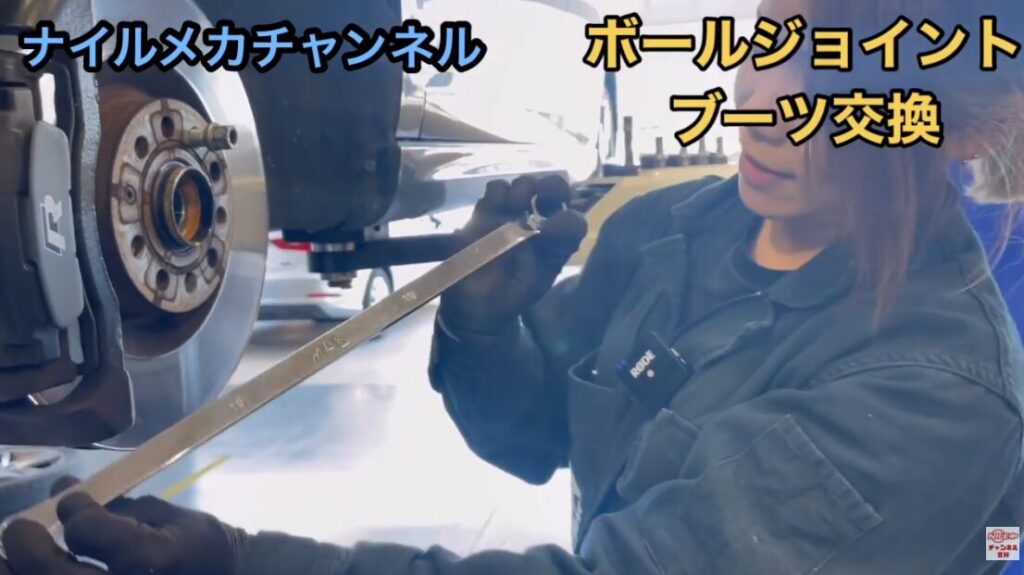

ブーツ交換は、足回りの中でもやや複雑な作業に分類されます。

まず、ナックルとロアアームの接続を外すために、ジョイントナットを緩め、専用のボールジョイントセパレーターで分離します。

続いて、車種によってはドライブシャフトを外したり、アームを一時的に吊り上げるなどして作業スペースを確保します。

無理な力をかけるとブッシュや他のジョイントを傷める恐れがあるため、慎重な手順が求められます。

ジョイント部点検と新ブーツの装着

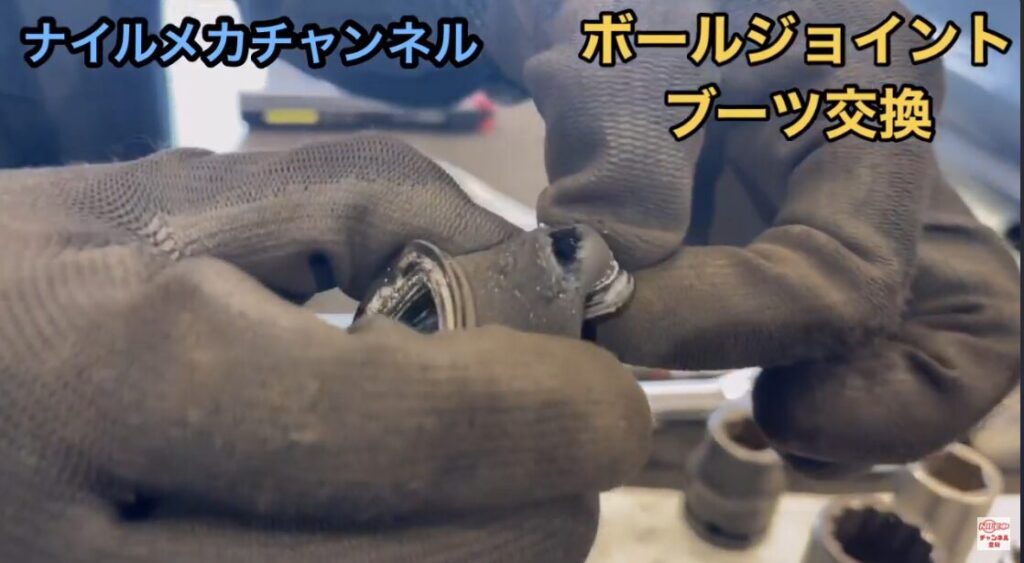

分離後は、ジョイント内部の摩耗やガタつきを確認します。

軸を手で動かし、引っかかりがないか、グリスが乾いていないかをチェックします。

状態が良好であれば、古いグリスを拭き取り、新しいグリスを適量塗布します。

そのうえで、新しいブーツを装着します。

ブーツの形状が合わないと密閉性が損なわれるため、適合確認が非常に重要です。

エア抜きと密着性の確保

装着時に内部の空気が残っていると、圧力差によってブーツが膨らんだり破れたりします。

そこで、装着後に軽く押し込みながら空気を逃がす「エア抜き」を行い、ブーツ全体が均等に密着するように整えます。

この工程を怠ると耐久性が大きく低下するため、細心の注意が必要です。

嵌合精度と固定方法

ブーツの固定は、車種により金属バンドやワイヤータイプが用いられます。

締め付けが緩いとグリス漏れを起こし、逆に強すぎるとゴムが裂けることもあります。

専用ツールで適正な力加減を守ることが大切です。

最後に、分解したボルトを正規のトルクで締め直し、マーキングを入れて確認できるようにしておきます。

アライメント(車の足の向き)を崩さないよう、分解前に位置を記録しておくことも作業精度を高めるコツです。

トルク管理と再組付け精度

ボルト3点の締付順序と規定トルク値の考え方

サスペンション周辺の部品は、走行時に大きな力を受けるため、ボルトの締め付けトルク(力の強さ)を正しく管理することが欠かせません。

特にボールジョイントを固定するナット、アーム側のボルト、ドライブシャフトのセンターボルトの3点は、いずれも規定トルクでの締め付けが必要です。

トルクが弱いとガタが生じ、締めすぎるとネジ山が傷み、部品が変形する危険があります。

整備書やメーカーの指定値を必ず確認し、トルクレンチを用いて確実に管理することが基本です。

ロングレンチを用いた実作業上の管理ポイント

実際の作業現場では、スペースの狭さや角度の制約から、トルクレンチがうまく入らないこともあります。

その場合、ロングレンチを使用して一定の感覚で締め付ける方法もありますが、これは熟練が求められます。

力加減を誤ると、ボルトの破損や再使用時のゆるみにつながるため、できるだけトルクレンチで最終確認を行うことが望ましいです。

加えて、締め付け順序も重要です。

ジョイント部やブッシュ部は、車両を着地させた状態で最終トルクをかける「1G締め」を行うことで、ゴムのねじれを防ぎ、足回り本来の性能を保つことができます。

ドライブシャフトボルトの再利用可否と新品推奨条件

ドライブシャフトのセンターボルトには「再使用不可」と明記されている車種があります。

これは、一度締め付けることでボルトがわずかに伸び、再使用すると適正トルクが得られないためです。

再利用してしまうと、走行中にゆるみが出て異音や振動が発生し、最悪の場合は脱落事故につながる危険があります。

そのため、メーカーが指定している場合は、必ず新品のボルトを使用することが基本です。

わずか数百円の部品交換で、安全と信頼性が確保できると考えれば、非常に費用対効果の高い判断といえます。

再組付け後のチェック項目

すべてのボルトを締め付けた後は、再度マーキングを確認し、緩みや締め忘れがないかをダブルチェックします。

サスペンションは一箇所の締め付けミスでも走行安定性に影響するため、慎重な確認が必要です。

また、試走後に異音や異常な振動がないかを確認することも忘れてはいけません。

交換後の確認と評価

新旧ブーツの状態比較

交換作業を終えたら、まずは取り外したブーツと新品を並べて状態を比べてみるとよいでしょう。

古いブーツはゴムが硬化し、表面がひび割れていたり、グリスがにじんでいたりします。

中には完全に裂けて内部が露出していることもあります。

新しいブーツは弾力があり、密閉性も高いため、軽く指で押しても形が戻ります。

この違いを確認することで、劣化の進行度や交換の必要性を実感できます。

ブーツ交換によるコスト削減効果

ブーツのみを交換する場合、部品代と工賃を合わせても1万円前後で済むことが多く、ASSY交換と比べておよそ半額から3分の1程度に抑えられます。

例えば、左右のジョイントブーツを同時に交換しても2万円以下で収まるケースもあり、長く乗り続けたい車にとっては大きなコストメリットです。

また、ジョイント自体がまだ健全なうちにブーツを交換しておけば、次の車検まで安心して走行できます。

結果的に車全体の維持費も軽減できるのです。

汎用部品採用時の注意点と長期耐久性

汎用ブーツを使った場合でも、適切なサイズ選定と作業精度が確保されていれば、耐久性は純正とほぼ同等です。

ただし、車種や気候条件によってはゴムの劣化スピードが異なるため、数年おきの点検は欠かせません。

特に、直射日光を多く受ける地域や、冬季に凍結防止剤を多用する地域では、ゴムが早く傷みやすい傾向があります。

再度の破れを防ぐため、国産の耐熱ゴムやシリコン系素材を選ぶのがおすすめです。

部分修理を行う際の判断基準

ブーツ交換を行うか、それともASSY交換に踏み切るかは、走行距離や車の使用環境によって判断します。

走行距離が10万kmを超えている場合や、ジョイント部にすでにガタや異音がある場合は、部分交換ではなくASSY交換を検討する方が安全です。

一方で、ゴムの劣化のみが原因で内部が健全な場合は、ブーツ交換で十分に延命が可能です。

費用と安全性のバランスを見極めることが、長く安心して乗るための整備判断といえます。

よくある質問(FAQ)

Q1. ブーツが少しひび割れているだけでも交換が必要ですか?

はい。

表面のひび割れは内部劣化のサインです。

放置すると走行中の振動で亀裂が広がり、グリス漏れや水の侵入を招きます。

早期の交換でジョイント自体の損傷を防ぎ、結果的に修理費を抑えられます。

Q2. ブーツ交換は自分でもできますか?

工具と知識があれば可能ですが、作業にはジャッキアップ・トルク管理・グリス封入などの正確さが求められます。

とくにサスペンション部は安全に直結する部分のため、DIYよりも整備工場での施工をおすすめします。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

Q3. 純正と汎用ブーツの違いはありますか?

純正品は車種専用に設計されているため、フィット感や密閉性が高いのが特徴です。

汎用ブーツはサイズ調整によって幅広い車種に対応できますが、適合確認をしっかり行わないと密着が甘くなることもあります。

信頼できるメーカー品を選ぶことが重要です。

Q4. ブーツを交換しても異音が出ることがあります。

原因は?

ジョイント内部の摩耗がすでに進んでいた場合、新しいブーツを付けても異音が消えないことがあります。

この場合は、ジョイント全体(ASSY)の交換が必要です。

また、取り付け時のトルク不足やブッシュのねじれも異音の原因になることがあります。

Q5. どのくらいの周期で点検すべきですか?

一般的には車検ごと、または2〜3年ごとの点検を目安にしましょう。

高走行車や過酷な環境(雪道・砂利道など)をよく走る車は、1年に1回程度のチェックを推奨します。

ゴム部品は消耗品と考え、定期的な観察を習慣にすることが大切です。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント