ニュービートルは独特のデザインとコンパクトなボディで人気のあるモデルですが、年数を重ねた車両ではタイミングベルトやウォーターポンプなどの経年部品交換が欠かせません。

同時に、足回りの整備と外観の美観を両立させたいオーナーにとって、ブレーキキャリパー塗装は定番のカスタマイズメニューのひとつです。

本記事では、タイミングベルトおよびウォーターポンプの交換に加え、前後ブレーキパッド交換とキャリパー塗装を同時に行う際の実践的ポイントを解説します。

キャリパーを外して塗る方法と、車両に装着したまま塗る方法のそれぞれの利点・注意点を比較し、仕上がりを重視した作業手順を整理しました。

参考リンク:ナイルメカチャンネル「ニュービートルのタイミングベルト&キャリパー塗装整備」

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

ニュービートル整備の全体像

タイミングベルトとウォーターポンプの同時交換が推奨される理由

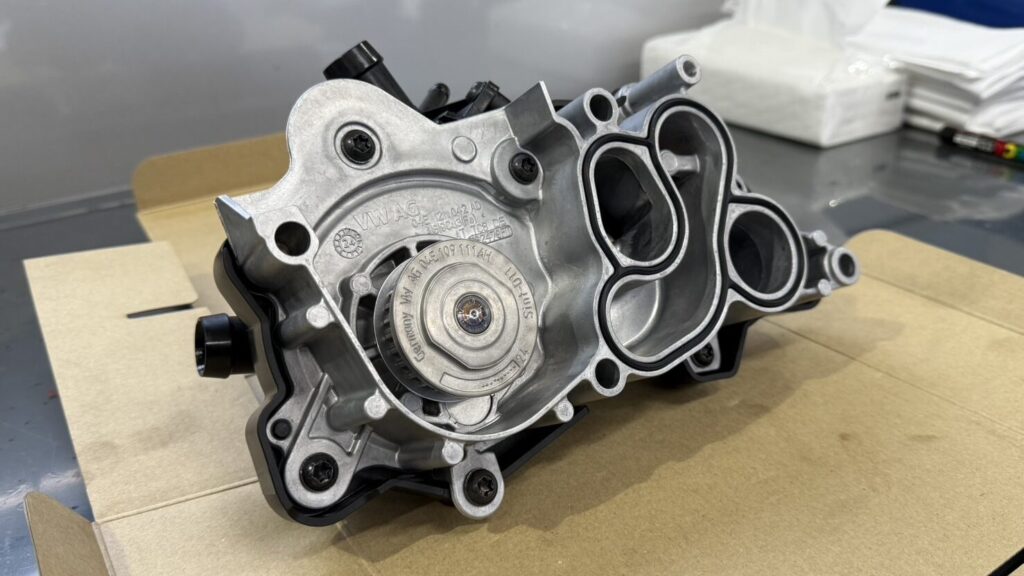

ニュービートルのエンジン整備で最も重要とされるのが、タイミングベルトの交換です。

走行距離10万km前後、もしくは10年が目安とされます。

このベルトはエンジン内部でカムシャフトとクランクシャフトを同期させる役割を担っており、切れるとバルブやピストンを損傷させる恐れがあります。

ウォーターポンプはこのベルトによって駆動されているため、同時に交換することで二重の工賃を防ぎ、冷却系統の信頼性を確保できます。

👉ニュービートルのウォーターポンプ交換方法と注意点|整備性・費用・漏れ対策を解説

補機ベルト・テンショナー点検の重要性

タイミングベルト交換と同時に、補機ベルトやテンショナーの状態も確認します。

これらの部品はオルタネーターやエアコンコンプレッサーなどを駆動する重要な要素です。

テンショナーのベアリングが劣化していると異音や滑りが発生し、最悪の場合ベルトが外れることもあります。

定期点検ではテンションの張り具合やベアリングの回転の滑らかさを確認し、必要に応じて交換します。

消耗部品交換と外観整備を同時に行うメリット

整備を効率的に進めるには、「一度で複数の作業を完結させる」ことが大切です。

例えば、ブレーキ整備時にキャリパー塗装やパッド交換を同時に行えば、脱着工数を削減でき、見た目の美しさも取り戻せます。

エンジンルームの整備と外装のメンテナンスを同時に行うことで、内部機能の信頼性と外観のリフレッシュを一体的に実現できます。

ニュービートルのようなデザイン性の高い車では、こうした“トータルメンテナンス”が所有満足度を大きく高めるポイントです。

整備全体を通じた効果

このように、機能維持と外観仕上げを計画的に組み合わせることで、古い車でも“安心して長く乗れる状態”を保てます。

タイミングベルト交換などの機械的整備を軸に、塗装や清掃などの外観リフレッシュを加えることで、整備後の見た目や乗り心地に明確な変化が現れます。

車を単なる移動手段ではなく「愛着のあるパートナー」として維持するためには、こうしたバランスの取れた整備計画が重要です。

だから選択肢は3つ

こんなとき、VWオーナーにできる現実的な選択肢は次の3つです。

① まずは診断・見積もり

輸入車に強い整備士が原因を特定し、必要最小限で提案。

② 高額修理の前に査定

整備履歴・社外パーツまでプラス査定の外車専門。

③ 修理費リスク回避の“定額で新車”

車検・税金・メンテ込の月額で故障ストレスから解放。

キャリパー塗装を行う目的と方法の選択

塗装の目的:防錆・美観・整備性向上

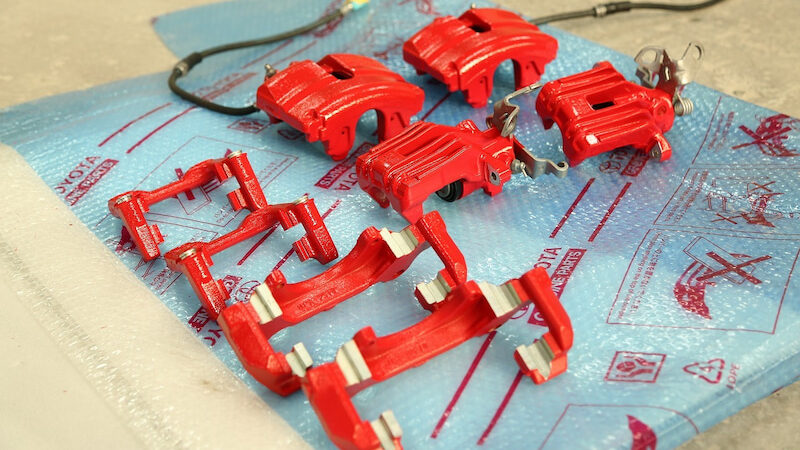

キャリパー塗装は、見た目のドレスアップだけでなく、防錆対策としても有効です。

ブレーキキャリパーは熱や水、塩分にさらされやすく、特に冬季や海沿いでは錆びが進行しやすい部分です。

塗装によって表面を保護することで、腐食や汚れ付着を防ぎ、清掃も容易になります。

また、ホイールの隙間から覗くカラーリングは、車全体の印象を大きく左右します。

ニュービートルのようなデザイン重視の車では、足元の見栄えが仕上がりの印象を決める重要なポイントです。

「外して塗る」方法の特徴

キャリパーを車体から取り外して塗装する方法は、最も完成度が高いとされています。

取り外すことで、キャリパーの裏面や隙間など、普段見えない部分までしっかり塗装できるのが利点です。

また、ブレーキラインやピストンを分解して清掃できるため、整備の質も高まります。

ただし、ブレーキフルードを抜く必要があり、ブリーダー作業やエア抜きを伴うため、整備経験が少ない場合は専門工場に依頼するのが安全です。

工数が増える分、作業時間と費用はやや高くなりますが、仕上がりの美しさは格別です。

「付けたまま塗る」方法の特徴

一方で、キャリパーを外さずに塗る方法も一般的です。

この場合、ブレーキホースやピストンには触れずに作業できるため、ブレーキ系統のエア混入リスクがありません。

手軽で時間も短く済み、DIYにも向いています。

ただし、周囲への塗料の飛散を防ぐために丁寧な養生が必要で、特にブレーキローターやホイールハブへの付着を避ける注意が求められます。

ムラになりやすいため、薄く数回に分けて重ね塗りするのがコツです。

作業環境と目的で選ぶ方法

「見た目を重視してプロ仕上げを目指すなら外して塗る」「短時間で清潔感を取り戻すなら付けたまま塗る」といったように、目的や環境に応じて方法を選びましょう。

いずれの方法でも、下地処理をしっかり行うことで塗装の密着性が高まり、長持ちします。

塗料は耐熱性・耐油性のあるブレーキ専用タイプを使うことが必須です。

👉キャリパー塗装の正しい手順と注意点|下地処理・塗り分け・耐久性を左右する技術的ポイント

下地処理と塗装準備

脱脂作業の重要性と推奨溶剤

キャリパー塗装の仕上がりを左右する最初のステップは、下地処理です。

まずは脱脂。

ブレーキダストやオイル、古いワックスが残っていると塗料が密着せず、早期に剥がれる原因になります。

パーツクリーナーやシリコンオフなどの溶剤を使い、ウエスで丁寧に拭き上げます。

ゴム部分やブレーキホースには溶剤がかからないよう注意が必要です。

表面がマット状になり、指で触れてもヌルつかない状態が理想です。

下地塗り一回目の手順

脱脂が終わったら、耐熱塗料の1回目を薄く塗ります。

この段階では「色をつける」よりも「塗膜を密着させる」意識が大切です。

筆は細部に届きやすい短毛タイプを選び、ハケ跡が残らないよう軽く動かします。

ムラになっても問題ありません。

塗料が自然に伸びるよう、力を抜いて塗るのがコツです。

乾燥時間は20〜30分程度を目安にし、気温が低い場合は少し長めに取ります。

ハケの選定(細部対応型・短毛推奨)

キャリパーにはリブ(凸部)や隙間が多いため、一般的な平筆では塗り残しが出やすくなります。

そこでおすすめなのが、細部用の短毛ブラシ。

刷毛幅10〜15mm程度で、腰が強いタイプが扱いやすいです。

毛が長すぎると塗料量が過多になり、垂れやムラの原因になります。

複数本を使い分け、狭い箇所と平面部を塗り分けると仕上がりが格段に上がります。

一回目塗装後の乾燥・確認ポイント

1回目の塗装後は、乾燥具合を確認します。

表面にツヤが出て指触乾燥したら次の工程へ進めます。

完全乾燥を待ちすぎると、次の塗膜との密着が弱まる場合があるため注意が必要です。

塗装中にゴミやホコリが付着した場合は、乾燥後に軽くペーパー(#2000前後)で整えます。

反対側のキャリパーを並行して塗ることで、作業効率も向上します。

丁寧な下地づくりが、美しい仕上がりへの第一歩です。

二回目塗りと仕上げの工夫

塗膜の厚みと色ムラの管理

1回目の塗装がしっかり乾いたら、2回目の塗りに入ります。

この段階では発色を整え、ムラをなくすのが目的です。

塗料をやや多めに取り、筆を立てずに寝かせるように動かすと塗膜が均一になります。

厚塗りしすぎると気泡が入りやすいため、2〜3回に分けて重ね塗りするのが理想です。

特に赤や黄色などの明るい色は下地が透けやすいため、丁寧な重ね塗りで深みを出します。

反対側作業との並行進行で効率化

塗装作業は一方向だけを集中して進めるよりも、左右交互に塗ることで乾燥時間を有効活用できます。

左側を塗っている間に右側を乾かす、といったリズムで進めると全体の作業時間を短縮できます。

また、同じ塗料を使う場合でも、攪拌不足による色ムラを避けるため、都度よく混ぜることが重要です。

ハケ跡を最小限に抑える塗り方

筆跡が残る原因は、塗料量の不均一と筆圧の強さです。

塗り終わりを軽く“抜く”ように動かすことで、重ね部分の段差を減らせます。

乾燥途中で触ると表面が荒れるため、気になる箇所は完全乾燥後に軽く研磨して修正します。

細部に筆を差し込みすぎないことも、塗りムラ防止のコツです。

乾燥時間と気温・湿度の関係

塗料の乾燥は、気温と湿度に大きく左右されます。

20〜25℃前後であれば1時間程度で指触乾燥しますが、冬季や湿度の高い環境では2〜3時間かかる場合もあります。

風通しの良い場所で自然乾燥させ、ドライヤーやヒーターで急速乾燥させるのは避けましょう。

表面だけ乾いて内部が生乾きのままだと、後で塗膜が浮いてしまうことがあります。

理想は一晩置いて完全乾燥を待つことです。

ブレーキパッド交換の実務ポイント

パッド残量の確認と交換タイミング

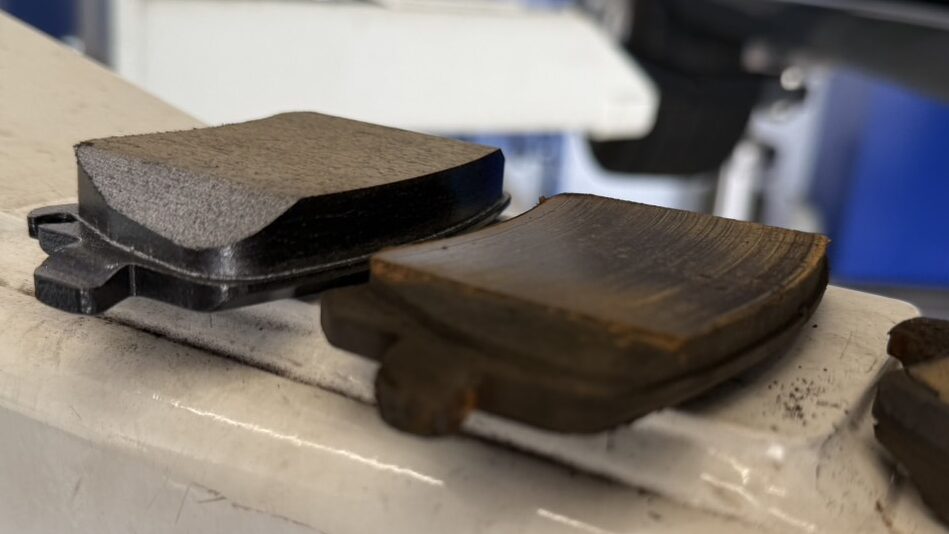

ブレーキパッドは安全に直結する消耗部品で、残量が3mmを切ると交換が推奨されます。

ニュービートルでは、フロントが特に減りやすく、走行距離5〜6万km前後がひとつの目安です。

パッド表面の摩擦材がなくなると金属がローターに直接当たり、異音や制動力低下を引き起こします。

点検時には左右差がないかも重要で、片側だけ減っている場合はキャリパーのスライド不良が疑われます。

新品パッド装着後の塗装順序

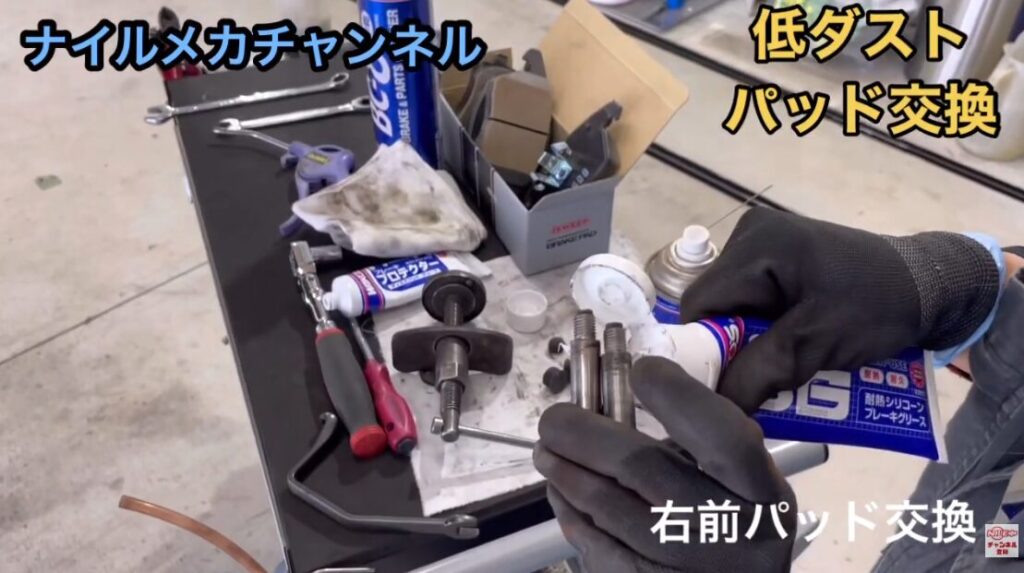

キャリパー塗装とパッド交換を同時に行う場合は、作業順序に注意が必要です。

基本的には塗装→乾燥→パッド交換の流れが理想です。

塗装後すぐにブレーキを作動させると、塗膜が熱で変色したり剥がれたりすることがあります。

十分に乾燥させてからパッドを組み込み、最後にトルク管理を行うことで、見た目と性能の両立が可能です。

組付け時のスライドピン清掃・グリスアップ

パッド交換時に必ず確認したいのが、スライドピンの動きです。

ピンが固着していると片減りや異音の原因になります。

古いグリスを除去し、新しい耐熱グリスを薄く塗布しておきましょう。

ピンが腐食している場合は交換が望ましいです。

また、パッドの当たり面にも鳴き止め用のグリスを少量塗ることで、ブレーキ鳴きを防止できます。

トルク管理と試運転後の再点検

すべての組付けが終わったら、ボルトのトルクを規定値で締め付けます。

特にキャリパー固定ボルトは走行中の振動で緩みやすいため、メーカー指定トルクで確実に締めることが重要です。

交換後は必ず試運転を行い、ブレーキの効き具合や異音の有無を確認します。

初期はパッドとローターの当たりがまだ均一でないため、100km程度は強いブレーキを避け、徐々になじませるのがポイントです。

👉フォルクスワーゲン/アウディ系の低ダストブレーキパッド交換と整備上の注意点

エアコンフィルター交換の注意点

ニュービートル特有の構造的制約

ニュービートルのエアコンフィルターは、助手席側のグローブボックス奥に設置されています。

この位置は狭く、アクセスしにくいため、他車種よりも交換作業に手間がかかります。

グローブボックス下のカバーを外し、フィルターケースの蓋をずらして引き抜く構造ですが、奥行きが浅いため、フィルターの角を傷めやすいのが特徴です。

強引に引き抜くと、フィルター枠の樹脂部分や固定爪を折ってしまうことがあるので、ゆっくりと角度を変えながら取り出すのが安全です。

交換時に爪折れやカバー破損が起きやすい箇所

特に注意したいのは、フィルターケースの左右にある樹脂製のロック爪です。

長年の使用で樹脂が硬化していると、軽い力でも簡単に割れてしまいます。

爪を押し込む際には、マイナスドライバーなどで軽くこじるよりも、指先で均等に押して解除する方法が望ましいです。

また、無理に引っ張るとカバー全体が変形することもあるため、作業は焦らず丁寧に進めましょう。

作業姿勢とアクセス角度の工夫

交換作業は、助手席を後ろまで下げ、床に膝をついて下から覗き込むような体勢で行うのが基本です。

LEDライトを使うと手元が見やすく、作業効率が上がります。

フィルターを挿入する際は、矢印方向(AIR FLOW)を必ず確認してください。

上下を逆にすると風量が減少し、エアコン効率が落ちる原因になります。

年1回交換が推奨される理由

エアコンフィルターは、花粉やホコリ、排ガス臭などを防ぐ役割を持っています。

使用環境にもよりますが、1年または走行1万kmごとの交換が目安です。

放置すると風量低下やカビ臭の原因になるほか、エアコン内部の熱交換器にも汚れが蓄積します。

快適な車内環境を維持するためには、定期的な交換が不可欠です。

ニュービートルの場合、交換後に送風テストを行い、風向・風量・異音の有無を確認することを忘れないようにしましょう。

外観仕上げと整備結果のまとめ

「外して塗る」「付けたまま塗る」の最終比較

キャリパー塗装は仕上がりの美しさを求めるか、手軽さを優先するかで方法が変わります。

キャリパーを外して塗る方法は、裏面や細部までムラなく仕上げられる一方で、作業時間とブレーキライン脱着のリスクを伴います。

対して、付けたまま塗る方法は工期を短縮でき、DIYでも実践可能ですが、養生作業に手間がかかります。

総合的には「仕上がりを重視する場合は外して塗る」「手軽さを求めるなら付けたまま塗る」と言えます。

キャリパー塗装の耐久性とメンテナンス方法

塗装の耐久性を長持ちさせるには、定期的な洗浄と防汚ケアが欠かせません。

ホイール洗浄時に中性洗剤で軽く汚れを落とす程度で十分ですが、高圧洗浄機を近距離で当てると塗膜を傷める恐れがあります。

半年に一度、ワックスやコーティング剤を薄く塗布することで、艶と防錆効果を維持できます。

特に冬季は融雪剤の影響で腐食が進みやすいため、走行後に軽く洗い流す習慣をつけると良いでしょう。

整備一式を通じたトータルバランスの評価

今回のように、タイミングベルトやウォーターポンプ交換といった機能整備に加えて、キャリパー塗装やフィルター交換などの外観・快適性メンテナンスを同時に行うことで、作業効率が高まります。

部品脱着を一度で済ませられるため、重複工数が減り、工賃全体のコスト削減にもつながります。

さらに、整備後の見た目がリフレッシュされることで、乗る楽しさが蘇ります。

総括 ― 整備と美観の両立がもたらす価値

ニュービートルはデザイン性が高い一方、年数を経ると外観と内部機構の劣化が目立ちやすい車種でもあります。

しかし、整備と仕上げをバランスよく組み合わせれば、再び新車のような魅力を取り戻すことができます。

タイミングベルト交換のような機能保守作業と、キャリパー塗装といった外観仕上げを同時に行うことは、単なる整備ではなく「車との関係を再構築する時間」と言えるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. キャリパー塗装はどのくらい持ちますか?

A. 下地処理を丁寧に行い、耐熱塗料を使用すれば3〜5年は持ちます。

走行環境や洗車頻度によってはそれ以上持つこともあります。

Q2. DIYで塗装する際の注意点は?

A. 脱脂と養生をしっかり行うことが最重要です。

ブレーキローターやホースに塗料が付着すると性能に影響するため、マスキングを丁寧に行いましょう。

Q3. 塗装後すぐに走行しても大丈夫ですか?

A. 完全乾燥まで最低でも一晩は置きましょう。

乾燥が不十分なまま走行すると、塗膜が熱で変色したり剥がれたりすることがあります。

Q4. 外観整備と機能整備を同時に行うメリットは?

A. 一度の入庫で複数作業を行うことで、工賃を抑えられ、車体のリフレッシュ効果も高まります。

整備後の見た目と性能の両立が可能になります。

Q5. キャリパー塗装後のメンテナンス方法は?

A. 中性洗剤で優しく洗うだけで十分です。

塗装面にワックスを薄く塗ると艶が長持ちします。

強い溶剤や研磨剤の使用は避けましょう。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント