この内容を読む前に、DSGの基礎知識もチェックしておくと理解が深まります。

👉DSGの基礎知識|乾式・湿式の違いとジャダー対策・オイル交換・メカトロ修理まとめ

フォルクスワーゲンやアウディの 7速乾式DSG(DQ200) では、

発進時や低速走行中に「ガタガタ」「ブルブル」とした振動=ジャダーを感じることがあります。

多くのユーザーは「クラッチの摩耗や油圧制御の問題」と考えがちですが、

実際には 点火系の不調(プラグやイグニッションコイル劣化) が関係しているケースも少なくありません。

本記事では、DSGジャダーの発生メカニズムを整理しながら、

クラッチ以外の要因として見落とされがちな点火系の影響と改善方法を詳しく解説します。

「DSGジャダー=クラッチ交換しかない」と思い込む前に、

まずは点火系のチェックを検討してみてください。

参考動画:ナイルメカチャンネル「7速DSGのジャダー改善・点火系検証」動画

参考記事:ジャダー対策!原因は乾式7速DSGではなく〇〇!

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

ジャダー症状とは?DSG特有の“低速振動”の正体

発進時や低速で起こる「ガタガタ」「ブルブル」

フォルクスワーゲンやアウディの 7速乾式DSG(DQ200)に乗っていて、

発進時や渋滞でノロノロ走行しているときに「ガタガタ」「ブルブル」と振動を感じたことはありませんか?

これが、いわゆるジャダー(Judder) と呼ばれる現象です。

アクセルを軽く踏んだとき、または停車直前など、クラッチがつながる微妙な瞬間に起こりやすく、

車体全体が細かく揺れるような感覚が出るのが特徴です。

ジャダーが進行するとどうなる?

最初は軽い振動でも、放っておくと次第に症状が強くなります。

具体的には次のような変化が現れます。

この段階になると、運転中にストレスを感じるだけでなく、

クラッチやトランスミッションの寿命を縮めることにもつながります。

乾式7速(DQ200)はなぜ起こりやすい?

ジャダーは乾式7速DSG(DQ200)特有の弱点でもあります。

同じVWグループでも、 湿式6速DSG(DQ250) では比較的起こりにくい傾向があります。

その理由は構造の違いにあります。

乾式クラッチはオイルに浸っておらず、冷却や潤滑が十分ではないため、

熱による膨張や摩耗の影響を受けやすいのです。

結果として、発進時などの繊細なクラッチ制御が乱れやすく、

小さなズレが「ブルブル」という振動として現れてしまいます。

クラッチだけが原因ではない?

一見すると「クラッチの摩耗かな?」と思いがちですが、

実際にはエンジン側の燃焼状態や制御のタイミングなど、

他の要因が絡んでいるケースも多いです。

整備の現場でも「クラッチを交換しても完全に治らなかった」という報告は少なくありません。

ジャダーはトランスミッション単体ではなく、

エンジンとDSGが“共同作業”で動く中で起こるズレが原因であることが多いのです。

このように、ジャダーは単なるクラッチの摩耗ではなく、

エンジン・制御・環境が複雑に関わる“総合的な症状”と言えます。

次章では、そのなかでも一般的に言われるDSGジャダーの主な原因を整理していきます。

一般的に言われるDSGジャダーの原因

ジャダーの原因はひとつではない

DSGのジャダーは「クラッチがすべっているから」と単純に決めつけられがちですが、

実際には複数の要因が重なって発生することがほとんどです。

乾式7速DSG(DQ200)は精密な電子制御によって発進や変速を行うため、

わずかなズレや異常が振動となって現れます。

原因は大きく分けて、機械的要因・ソフトウェア要因・環境要因・点火系要因の4つです。

それぞれどんな仕組みで影響するのかを見ていきましょう。

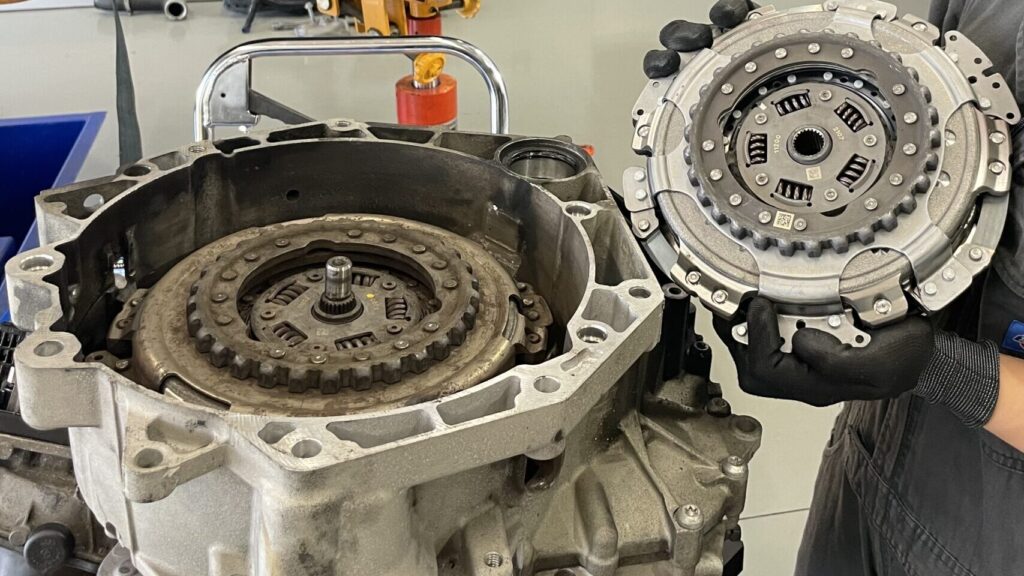

機械的要因 ― クラッチ摩耗や油圧制御のズレ

もっとも多いのが、クラッチの摩耗や油圧制御の不調によるものです。

DSGのクラッチは乾式タイプでは2枚が交互に動く構造になっており、

わずかな摩耗や熱による変形でもクラッチの当たり方が不均一になります。

また、クラッチの動きを油圧で制御している「メカトロニクスユニット」に圧力変動があると、

半クラッチのつながりが不安定になり、振動が発生しやすくなります。

ソフトウェア要因 ― 学習値の偏り

DSGは、運転者のアクセル操作や走行環境に合わせてクラッチのつなぎ方を“学習”しています。

しかし、この学習値が偏ると制御がズレ、

本来スムーズにつながるはずのクラッチがタイミングを誤ることがあります。

その結果、 発進時の「ギクシャク」や「ショック」 が出やすくなるのです。

ディーラーや専門店では、リセットや再学習を行うことで改善するケースもあります。

環境要因 ― 熱や湿度、渋滞走行

ジャダーは、環境条件によっても起こりやすくなります。

乾式クラッチはオイルで冷却されないため、高温に弱い構造です。

夏場の渋滞走行などでクラッチ温度が上がると、

摩擦係数が変わって滑りやすくなり、発進時の制御が乱れます。

逆に冬の寒冷地では、部品のクリアランス(すき間)の変化で動きが重くなることもあります。

このように、外的な環境もジャダー発生に少なからず影響します。

点火系要因 ― エンジンの燃焼ムラ

意外と見落とされがちなのが、エンジン側の点火系トラブルです。

スパークプラグやイグニッションコイルの劣化により、

一部の気筒で燃焼が不安定になると、エンジン出力が瞬間的にムラになります。

DSGはその“トルクの変化”を検知してクラッチ制御を行うため、

結果的にクラッチが滑ったりガタついたりしてしまうのです。

つまり、点火系の乱れがクラッチ制御の乱れを誘発する──

これが次章で詳しく解説する「クラッチ以外の原因」です。

点火系がDSGジャダーを引き起こす理由

エンジンとDSGは「連動して」動いている

DSG(Direct Shift Gearbox)は、エンジンの出力を瞬時にクラッチへ伝えることで、

トルクの切れ目を感じさせずに変速できる構造です。

特に7速乾式DSG(DQ200)は「デュアルクラッチ」構造を採用しており、

奇数段と偶数段の2系統のクラッチを電子制御で切り替えています。

このクラッチの動作は、エンジン回転数とトルクの滑らかさを前提に設計されています。

つまり、エンジン側が安定していないと、DSG側の制御も狂ってしまうのです。

ミスファイア(失火)が制御を乱すメカニズム

点火系(スパークプラグやイグニッションコイル)が劣化すると、

一瞬だけ火花が飛ばずに燃料が燃えきらない「ミスファイア(失火)」が起こります。

この瞬間、エンジンの出力トルクが一気に抜けるため、

DSGのコンピューターは「クラッチが滑った」と誤認し、

油圧を調整してしまうのです。

結果として、クラッチが不必要に開閉を繰り返し、車体がブルブルと振動。

一見するとクラッチトラブルに見えますが、

実際にはエンジンの点火不良が引き金になっているケースも多いのです。

乾式DSGは小さなトルク変動にも敏感

乾式7速DSGは湿式タイプと違い、クラッチがオイルで緩衝されていません。

そのため、エンジン出力のわずかなムラもダイレクトに伝わります。

アイドリング中の「プルプル」とした細かな振動や、

発進時の「ガタガタ」という揺れが出るのはこのためです。

エンジンが安定していれば、クラッチの制御も安定します。

逆に燃焼のムラがあると、DSGの制御プログラムが“誤作動気味”になり、

クラッチジャダーに似た現象が起こってしまうのです。

クラッチが正常でも起こる「勘違い型ジャダー」

整備現場では、「クラッチを交換したのに症状が残る」ケースが少なくありません。

その多くは、クラッチではなくエンジン側の問題。

特に長距離走行後や、プラグ・コイルを長期間交換していない車両では、

点火の安定性が低下していることが原因のひとつです。

つまり、クラッチが正常でも“点火の乱れ”によって

同じようなジャダーを感じることがあるということ。

DSG車の場合は、エンジンとトランスミッションのどちらか一方だけでなく、

両方のコンディションを同時に見る視点が大切です。

点火系リフレッシュで改善が見込めるケース

点火系の不調が関係しているかを見極める

ジャダーと聞くと「クラッチ交換しかない」と思われがちですが、

実際には点火系をリフレッシュすることで改善するケースも多くあります。

では、どんな症状のときに点火系の関与を疑えばいいのでしょうか。

代表的なのは以下のような症状です。

これらは、クラッチ制御よりもエンジン燃焼側のムラで起こることが多く、

特にスパークプラグやイグニッションコイルの劣化が原因となることが多いです。

振動の出方でおおよその原因を推測できる

点火系が関係しているかどうかは、症状の出方である程度見分けられます。

以下のように整理しておくと分かりやすいでしょう。

| 状況 | 点火系の関与度 | 改善効果 |

|---|---|---|

| 低速・発進時のみ振動 | 高い | ◎ |

| アイドル時にエンジンが不安定 | 高い | ◎ |

| 中速〜高速走行時に振動 | 低い(クラッチ寄り) | △ |

| 回転上昇に連動してノッキング音が出る | 中程度 | ○ |

つまり、発進時やアイドリングでの症状なら、

点火系を疑って点検・交換する価値が十分にあるということです。

交換後に見られる改善効果

点火系を新品に交換すると、次のような変化を感じるオーナーが多いです。

これは、エンジンのトルクが一定化し、

DSGのクラッチ制御が“迷わなくなる”ためです。

とくに7速乾式DSGはこの変化を体感しやすく、

「クラッチを触らずにジャダーが消えた」という事例も少なくありません。

軽度の症状なら「点火系リフレッシュ」が第一歩

もちろん、重度のクラッチ摩耗がある場合は根本的な修理が必要ですが、

発進時のわずかな振動やアイドリングの不安定さなら、

まずは点火系のメンテナンスを試すのが現実的です。

スパークプラグやイグニッションコイルは消耗品。

新しいものに交換するだけでも、エンジンとDSGの両方が安定し、

「これまで気になっていた細かな違和感がなくなった」という声も多く聞かれます。

だから選択肢は3つ

こんなとき、VWオーナーにできる現実的な選択肢は次の3つです。

① まずは診断・見積もり

輸入車に強い整備士が原因を特定し、必要最小限で提案。

② 高額修理の前に査定

整備履歴・社外パーツまでプラス査定の外車専門。

③ 修理費リスク回避の“定額で新車”

車検・税金・メンテ込の月額で故障ストレスから解放。

ワンポイント

「走れるから大丈夫」と思っても、実際はいつ爆発するか分からない爆弾を抱えている状態です。

早めに動くほど、費用もダメージも抑えられます。

- Dレンジでも動かない?7速乾式DSGの故障原因と正しい停車操作

- 乾式7速DSGのクラッチ構造とジャダーの原因|世代差・交換方法・長持ちのコツ

- 7速乾式DSGのジャダーはクラッチだけが原因じゃない?点火系メンテで改善する理由と対策

- DSGメカトロのオイル漏れ原因と修理内容|7速乾式DSGのガスケット・Oリング交換ポイント

スパークプラグ・イグニッションコイルのチェックポイント

点火系の劣化は“見た目”にも表れる

点火系の状態を確認するには、まずスパークプラグとイグニッションコイルのチェックが基本です。

これらは消耗品であり、長く使うほど火花の強さが弱まり、

燃焼のムラやトルク抜けを招きます。

とくにDSG車はエンジン回転の安定性が制御に直結するため、

点火系のコンディションが悪いとすぐにジャダーやノッキングとして現れます。

① スパークプラグのチェックポイント

スパークプラグは、燃焼室で空気と燃料を点火する“エンジンの心臓部”です。

以下のような状態が見られたら、交換を検討しましょう。

一般的に、走行距離5〜6万kmが交換の目安です。

イリジウムプラグなどの高寿命タイプでも、

経年劣化による火花の弱まりは避けられません。

「まだ走るから」と放置せず、定期交換が安心です。

② イグニッションコイルのチェックポイント

イグニッションコイルは、バッテリーの低電圧を高電圧に変換し、

プラグに火花を飛ばす重要な部品です。

見た目にはわかりづらいものの、経年劣化で内部抵抗が上がり、

点火力が不安定になります。

チェック時には次の点を確認しましょう。

特にVWやAudiでは、5〜7年または5万kmを超えると不調が出やすい傾向があります。

明確に壊れていなくても、「なんとなく加速が重い」「振動が増えた」と感じる場合、

コイルの劣化が始まっている可能性があります。

プラグとコイルは“セット交換”が理想

スパークプラグとイグニッションコイルは密接に連動して動作します。

どちらか一方だけを新品にしても、

もう一方が劣化していれば火花の安定性は戻りません。

そのため、同時交換が理想的です。

特に10万km近い走行車両では、

プラグ交換だけでなく、コイルも一緒にリフレッシュすることで、

エンジンの滑らかさと発進時の静けさが蘇るでしょう。

おすすめのプラグ・コイル選び

| メーカー | 特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| NGK | 純正採用品が多く、安定した火花強度 | イリジウムIX/レーザーイリジウム推奨 |

| BOSCH | 欧州車との相性が良く、抵抗値が安定 | FR7KPP33Uなど |

| DENSO | コスパ重視派に人気 | IXEH20TTなど |

純正同等品を基本に、信頼性の高いメーカーを選ぶ

スパークプラグやイグニッションコイルは、

「どのメーカーを選ぶか」で点火の安定性や耐久性が大きく変わります。

DSG車はエンジン回転のわずかな乱れにも敏感なため、

信頼できるブランドの純正同等品を選ぶのが基本です。

特にフォルクスワーゲンやアウディ車では、

エンジン制御との相性もあるため、

安さだけで社外品を選ぶのはおすすめできません。

以下に代表的なメーカーの特徴をまとめます。

NGK(日本特殊陶業) ― 純正採用品が多く安定感抜群

多くのVW車に純正採用されているのがNGK製スパークプラグです。

火花が強く、点火タイミングのブレが少ないため、

アイドリングの安定性や加速の滑らかさに優れます。

おすすめは 「イリジウムIX」や「レーザーイリジウム」 シリーズ。

長寿命でメンテナンス間隔を延ばせるうえ、

燃費の安定やトルク感の改善にも効果的です。

BOSCH(ボッシュ) ― 欧州車との相性が良い

ドイツの老舗ブランドBOSCHも、

VW・Audiオーナーから根強い人気があります。

欧州車特有の点火タイミングに最適化されており、

安定した抵抗値と高い耐熱性が特徴です。

代表的な製品はFR7KPP33Uなど。

純正採用されているモデルも多く、

交換後すぐに滑らかなエンジンフィーリングを実感できるでしょう。

DENSO(デンソー) ― コスパ重視派におすすめ

コストを抑えつつ性能を確保したい場合はDENSOも良い選択です。

特にIXEH20TTなどのダブルイリジウムタイプは、

低価格ながら強い火花を安定して飛ばすことができます。

短期間で定期交換する運用にも向いており、

「リフレッシュ目的で一度試したい」という場合にもおすすめです。

コイル選びのポイント

イグニッションコイルは見た目が同じでも、

抵抗値やコネクタ形状、点火特性が異なります。

純正番号(パーツナンバー)で適合を確認したうえで、

信頼できるブランド製(BOSCH、BERU、NGKなど) を選ぶと安心です。

安価なコピー品やノーブランド製品は、

初期不良や出力ムラのリスクが高く、

結果的に再修理コストがかさむこともあります。

交換時の注意点

プラグ交換時は、焼き付き防止のためネジ部に薄くグリスを塗布し、

トルクレンチで規定トルク(約25Nm) にて締め付けることが大切です。

力任せに締めるとネジ山を傷めたり、

緩すぎると抜け落ちるリスクがあります。

専門店ではこうしたトルク管理や熱管理も徹底して行うため、

DIYに不安がある場合はプロに任せた方が安心です。

プラグ交換時は焼き付き防止グリスを薄く塗布し、

トルクレンチで規定トルク締付けを行うのが理想です。

プラグ交換の注意点(DIY可否)

DIYは可能だが、車種によっては難易度が高い

スパークプラグの交換は一見シンプルな作業に思えますが、

実際にはエンジンカバーの取り外しや配線の取り回しなど、

想像以上に手間がかかる作業です。

フォルクスワーゲンの多くのモデルでは、

エンジンの奥まった位置にプラグが配置されており、

工具の角度や力のかけ方を誤ると、

コネクタを折ってしまうこともあります。

特にイグニッションコイルを外す際に、

コネクタの爪を折ってしまうのは非常に多いトラブルです。

樹脂部分は経年劣化で硬くなっていることが多く、

無理に引き抜くと破損してしまうため、

ピックツールなどを使って慎重に外す必要があります。

締め付けトルクは“強すぎず、弱すぎず”

プラグを取り付ける際にもっとも大切なのは締め付けトルクの管理です。

VWエンジンでは、一般的に25Nm前後が基準値とされています。

このトルクを守らず、手の感覚だけで締めてしまうと、

焼き付きや緩みの原因となります。

トルクレンチを使用し、角度を確認しながら確実に取り付けましょう。

また、装着前にはネジ部にごく薄く焼き付き防止グリスを塗布しておくと、

次回の交換がスムーズになります。

必要な工具と作業時間の目安

プラグ交換に必要な主な工具は以下のとおりです。

作業時間は、慣れた人でも1〜1.5時間程度が目安です。

エンジンが冷えている状態で行うことが重要で、

熱いまま作業するとネジ山を傷めやすくなります。

DIYで注意すべきポイント

DIYで挑戦する際は、以下の点を忘れずに。

これらを守ることで、トラブルを最小限に抑えられます。

専門店での交換も検討を

「工具がない」「トルク管理が不安」「コネクタを壊しそう」

と感じる場合は、無理に自分で作業するよりもVW専門店に依頼するのが安全です。

専門店なら正しい手順とトルクで確実に取り付けてくれますし、

同時にエンジン診断やコイルの動作確認も行ってくれます。

結果的に再修理のリスクを減らせるため、

費用対効果の面でもプロに任せる価値は十分あります。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

普段は国産車をメインに扱う整備工場でも、こうした欧州車整備の手順や注意点を知っておくと、受け入れの幅が広がります。

輸入車対応を視野に入れて現場の環境を整えるなら、整備用品や作業環境アイテムを幅広く扱う「ヨロスト。」をチェックしてみてください。

配線・バッテリー・エンジンオイルなど、どのメーカー車種でも役立つアイテムがそろっています。

初めての方でも扱いやすい商品が多いので、DIYメンテナンスの第一歩にもおすすめです。

点火系交換後の体感変化

エンジンが静かに、滑らかに変化する

スパークプラグやイグニッションコイルを交換すると、

まず誰もが感じるのはアイドリングの静かさです。

交換前はわずかに「プルプル」と揺れていたエンジンが、

まるで新品のように安定して回るようになります。

燃焼のムラが減り、トルクの波が均一になるため、

ステアリングやシートに伝わる微振動も減少します。

乾式7速DSG(DQ200)は、エンジン回転のわずかな変化をも制御基準にしているため、

エンジンの安定化はそのままトランスミッションのスムーズさに直結します。

発進時の「ブルッ」が消えることも

交換後、もっとも効果を実感しやすいのが発進時のジャダー改善です。

クラッチを操作する電子制御ユニット(メカトロニクス)は、

常にエンジンのトルク変動を読み取りながらクラッチのつなぎ方を決めています。

点火が安定することでトルク信号が滑らかになり、

「ブルッ」とした微振動が出にくくなります。

実際に整備現場では、クラッチ交換を行わなくても

「点火系リフレッシュだけでジャダーが解消した」という報告が多数あります。

このため、発進時の軽い揺れや低速時のノッキング感が気になる場合は、

まず点火系の交換を試す価値があります。

加速レスポンスと燃費の改善も

プラグやコイルが新品になると、燃焼効率が高まり、

アクセルを踏んだときの加速がよりリニアで軽快になります。

エンジンがスムーズに回ることで無駄な燃料噴射も減り、

燃費が1〜2km/Lほど改善することもあります。

また、変速ショックが軽減されるため、

街乗りでの滑らかさや乗り心地も向上します。

これはDSGの制御が“迷わなくなる”ことで、

シフトチェンジのタイミングが正確になるためです。

体感できる「気持ちよさ」の変化

数字以上に大きいのは、ドライバーが感じる心地よさの変化です。

アイドリング中の静けさ、スムーズな発進、伸びやかな加速――。

これらが組み合わさることで、車が本来持つ上質さが戻ります。

特に年式が古くなったDSG車では、

「交換して初めて、本来の走りに戻った」と感じる人も多いです。

点火系のメンテナンスは、単なる消耗品交換ではなく、

車の“健康診断”のような意味を持っています。

参考動画:ナイルメカチャンネル「7速DSGのジャダー改善・点火系検証」動画

参考記事:ジャダー対策!原因は乾式7速DSGではなく〇〇!

費用目安

| 内容 | 費用(税込) | 備考 |

|---|---|---|

| スパークプラグ交換 | 約12,000〜20,000円 | 4気筒エンジン換算 |

| イグニッションコイル交換 | 約25,000〜40,000円 | 全数交換時 |

| 両方同時交換 | 約35,000〜50,000円 | 作業工賃含む |

点火系の交換費用は“軽整備レベル”

スパークプラグやイグニッションコイルの交換は、

エンジンを分解するような大掛かりな修理ではなく、

軽整備(消耗品交換)レベルの作業に分類されます。

それでも、部品点数が多くエンジン上部にアクセスする必要があるため、

工賃はある程度かかります。

以下はフォルクスワーゲンの4気筒エンジンを基準にした目安です。

スパークプラグ交換

費用の目安:12,000〜20,000円(税込)

(部品+工賃込み)

プラグ自体は1本あたり2,000〜3,000円程度ですが、

4本まとめて交換するのが基本です。

イリジウムプラグなどの高性能タイプを選ぶ場合、

総額がやや高くなります。

また、エンジンカバーやコイルを外す工程が含まれるため、

DIYよりもプロに依頼したほうが確実です。

イグニッションコイル交換

費用の目安:25,000〜40,000円(税込)

(全数交換時)

イグニッションコイルは1本あたり5,000〜8,000円ほど。

部分交換も可能ですが、同じタイミングで劣化していることが多いため、

4本同時交換がおすすめです。

交換後はトルクのムラが減り、エンジンが軽やかに感じられるでしょう。

プラグ・コイル同時交換

費用の目安:35,000〜50,000円(税込)

プラグとコイルを同時に交換すれば、

点火系のリフレッシュ効果を最大限に発揮できます。

同時交換の工賃は単独作業より安くなることが多く、

コスパの面でも合理的です。

この範囲の費用で、発進時のジャダー軽減・燃費改善・エンジン音の静粛化など、

複数のメリットを得られることを考えれば、定期的な投資として十分価値がある整備といえます。

専門店に依頼するメリット

VW専門店や輸入車に慣れた整備工場では、

車種ごとのプラグ形状・締付トルク・コイル抵抗値を熟知しています。

また、OBD診断機を用いてミスファイアの履歴チェックや再学習リセットを行ってくれるため、

交換後すぐに最適な点火状態に戻せます。

部品代だけを安く済ませようとするよりも、

トータルでの安心感を重視するのがおすすめです。

注意書き:

本記事は7速乾式DSGのジャダー症状に関する一般的な整備知識をまとめたものです。

実際の診断や交換作業には専門的な知識・工具が必要です。

異常を感じた場合は、必ずVW/Audi専門工場に相談してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. ジャダーが出たら、すぐにクラッチ交換が必要ですか?

必ずしもそうとは限りません。

乾式7速DSG(DQ200)のジャダーは、点火系や学習値のズレなどが原因で出ることもあります。

まずはスパークプラグやイグニッションコイルの状態を点検し、

それでも改善しない場合にクラッチやメカトロニクスの診断へ進むのが理想です。

Q2. 点火系を交換すると本当にジャダーが直るのですか?

軽度のジャダーであれば改善する例が多くあります。

特に「発進時だけ振動する」「アイドリングが不安定」といった症状なら、

点火系のリフレッシュで明らかに滑らかになるケースが多いです。

クラッチ制御はエンジンのトルク変動を前提に動いているため、

燃焼が安定するだけで制御も落ち着くのです。

Q3. 点火系の交換タイミングはどのくらいですか?

一般的には以下が目安です。

- スパークプラグ:5〜6万kmまたは5年ごと

- イグニッションコイル:5〜7年または5万kmごと

走行距離よりも、エンジン始動回数や環境の影響も大きいため、

「最近エンジンが重い」「振動が増えた」と感じたら早めの点検をおすすめします。

Q4. 自分で交換するのは危険ですか?

DIYも可能ですが、VWのエンジンは構造がやや複雑です。

コネクタの破損や締め付けトルクのミスでトラブルになることもあります。

特にトルク管理が難しい場合は、専門店での交換が安心です。

工賃はかかりますが、確実にトラブルを防げます。

Q5. 点火系を変えると燃費にも影響しますか?

はい。

点火が安定することで燃料の燃え方が均一になり、

燃費の改善や排気ガスのクリーン化につながります。

実際に、交換後に「加速が軽くなった」「燃費が1〜2km/L伸びた」という声も多く聞かれます。

Q6. 専門店で交換したほうが良い理由は?

VWやAudiに詳しい専門店では、

純正部品番号の適合確認や、OBD診断によるミスファイア履歴のチェックを行ってくれます。

また、学習値のリセットを同時に実施できるため、

点火系交換の効果を最大限に引き出すことができます。

Q7. ジャダーを放置するとどうなりますか?

初期段階なら問題は軽微ですが、

放置するとクラッチやメカトロニクスへの負担が増え、

最終的には滑りや変速ショック、Dレンジで動かないといった症状に発展することもあります。

「少し気になるな」と感じた段階で、早めに点火系の点検を行うのが安全です。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼DSG修理・メンテの個別記事一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント