この内容を読む前に、DSGの基礎知識もチェックしておくと理解が深まります。

👉DSGの基礎知識|乾式・湿式の違いとジャダー対策・オイル交換・メカトロ修理まとめ

「スパナマークが点いたまま、DにもRにも入るのに車が動かない」──。

ある日突然そんな状態になったら、誰でも焦りますよね。

実はこのトラブル、GolfやPolo、Passatなどに採用されている 7速乾式DSG(型式:DQ200) では珍しくありません。

一見すると電子制御の不具合に見えますが、

実際にはミッション内部のフォークベアリングの引っ掛かりという、

かなり“メカ的”な原因によって起こるケースが多いんです。

特に6速・R(リバース)側のフォーク機構に問題が起こると、

メーター上ではDレンジやRレンジに入っているように見えても、

内部のギアがうまく噛み合わず、エンジン回転数だけが上がって車が動かないという状態になります。

この現象は、車が壊れたというよりも、

「動かすための仕組みが途中で止まってしまった」イメージに近いものです。

原因を理解すれば、パニックになる必要はありません。

また、停車時の操作方法や日常の扱い方を少し工夫するだけで、再発を防ぐことも可能です。

この記事では、

を順を追って解説していきます。

難しい専門用語はかみ砕いて説明しますので、

DSG搭載車に乗っている方や、今まさにトラブルに直面している方も、

安心して読み進めてください。

※参考情報:ナイルメカチャンネル「D/Rでも動かないDSGトラブル」動画

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

- 症状と結論:DにもRにも入るのに動かない|7速乾式DSG(DQ200)で起きる代表トラブル

- まずはこれ:その場でできる応急処置(エンジンはかかるが動かない時の対処法)

- 仕組みを理解:7速乾式DSG(DQ200)の基本構造―“なぜ動かなくなるのか”がわかる

- 故障原因の核心:フォークベアリング“引っ掛かり”はなぜ起きる?

- 対策部品での改善:ベアリング廃止→スリーブ化で耐久性が上がった理由

- やりがちなNG操作:停車時の“癖”が故障を招く?そのメカニズム

- 正しい停車手順 ― DSGを長持ちさせる“止め方の習慣”

- 放置リスク:小さな不調が“大きな故障”に変わるプロセス

- 修理・交換費用の目安:どこまで直すといくら?(部品・工賃・対策品)

- よくある質問(FAQ)

- こちらの記事もおすすめ

- 車種別の不具合詳細

症状と結論:DにもRにも入るのに動かない|7速乾式DSG(DQ200)で起きる代表トラブル

🚗 「DにもRにも入るのに、車が動かない」──多くのオーナーが経験する症状

信号待ちのあと、いつも通りシフトを「D」に入れたのに、車が前に進まない。

「R」に入れてもバックしない。アクセルを踏んでもエンジン回転数だけが上がる──。

この状態は、 7速乾式DSG(型式:DQ200) に搭載されている車両で、

比較的よく報告されるトラブルです。

一見するとエンジンや電子制御系の故障に思えますが、

実はミッション内部でギアが物理的に噛み合っていないことが原因。

つまり、ドライバーが「動かす」指令を出しても、

内部の機械部分がその指令に応じられない状態です。

⚠️ よくある兆候と挙動

この症状が出るとき、以下のような共通点があります。

走行中に突然止まることはほとんどなく、

停車直後や再始動のタイミングで発生することが多いのも特徴です。

たとえば、コンビニに寄って数分後に出発しようとしたとき、

あるいは駐車場でエンジンをかけ直した瞬間に起きる──そんなケースが典型的です。

🔍 電子制御トラブルと誤解されがちな理由

メーターに警告灯が点くと、まず「センサー異常かな?」と思いがちです。

しかしこの現象の多くは 機械的な引っ掛かり(フォーク固着) が原因。

つまり、電子信号ではなく、ミッション内部の“腕”のような部品が

動かなくなっているのです。

そのため、シフトの反応は正常に見えても、

実際のギアが切り替わっていない──これが「動かない」症状の正体です。

💡 放置しても自然に直ることはある?

一時的な噛み込みなら、再始動で動く場合もあります。

しかし、これは “偶然外れただけ” の状態。

内部で摩耗や熱変形が起きている場合、再発する可能性が非常に高いです。

特に、何度も同じ症状を繰り返すようなら、

メカトロやクラッチではなく6速・Rフォーク部のベアリング固着を疑うべきです。

🧭 まず知っておきたいポイント

まずはこれ:その場でできる応急処置(エンジンはかかるが動かない時の対処法)

もしあなたのフォルクスワーゲンで、

「DにもRにも入るのに車が動かない」という状態になったとしても、

まずは落ち着くことが大切です。

このトラブルは多くの場合、電子系のエラーではなく、

フォークベアリングの“引っ掛かり”という機械的な現象。

いくつかの手順を踏むことで、一時的に復帰するケースもあります。

🔧 ステップ①:シフトを「N(ニュートラル)」に入れる

まず、エンジンを切らずにシフトをNレンジに入れましょう。

この状態ではギアが完全に外れ、内部のフォークにかかる負荷が抜けやすくなります。

そのまま、ブレーキを踏んで車が完全に静止していることを確認します。

🔧 ステップ②:車を軽く前後に揺する

Nレンジのまま、車体を少し前後に動かしてみましょう。

人の手で押す程度の力で十分です。

これは、噛み合ったままになっているギア歯をわずかに動かし、

フォークやベアリングの固着を解放するための操作です。

場合によっては「カチッ」と音がして、内部が軽く動くこともあります。

🔧 ステップ③:再度エンジンを始動し、D/Rを操作

軽く揺らしたあと、もう一度エンジンを始動し、

DまたはRレンジに入れてみてください。

運が良ければ、固着していたフォークが動き、

車が通常通り発進できる場合があります。

ただし、これはあくまで応急的な復帰手段です。

フォーク内部のベアリングやスリーブに問題がある場合、

時間が経てば再発する可能性が高いです。

🚨 ステップ④:警告灯が点いたままの場合は走行せず入庫を

スパナマークやトランスミッション警告灯が消えない状態では、

無理に走行しないことが大切です。

油圧制御が不安定なまま走ると、クラッチやメカトロまで損傷するおそれがあります。

レッカー搬送または専門店への入庫を選びましょう。

応急処置で動くようになったとしても、

それはあくまで「機械の中で一時的に力が抜けた」だけの状態です。

根本的な解決には、フォークベアリングの点検やスリーブ交換が必要。

再発を防ぐためにも、できるだけ早めに専門店で点検を受けることがベストです。

だから選択肢は3つ

こんなとき、VWオーナーにできる現実的な選択肢は次の3つです。

① まずは診断・見積もり

輸入車に強い整備士が原因を特定し、必要最小限で提案。

② 高額修理の前に査定

整備履歴・社外パーツまでプラス査定の外車専門。

③ 修理費リスク回避の“定額で新車”

車検・税金・メンテ込の月額で故障ストレスから解放。

ワンポイント

「走れるから大丈夫」と思っても、実際はいつ爆発するか分からない爆弾を抱えている状態です。

早めに動くほど、費用もダメージも抑えられます。

仕組みを理解:7速乾式DSG(DQ200)の基本構造―“なぜ動かなくなるのか”がわかる

⚙️ “DSG”とは何か?

DSG(Direct Shift Gearbox)は、フォルクスワーゲンが開発したデュアルクラッチ式トランスミッションのことです。

一般的なオートマチック(トルコン式)と違い、

2つのクラッチを交互に使ってギアをつなぐのが最大の特徴。

1速と2速、3速と4速といった具合に、次に使うギアを常にスタンバイさせることで、

シフトチェンジをほぼ瞬時に行える──これがDSGの軽快な加速感の秘密です。

🧩 「乾式」と「湿式」の違い

DSGには大きく分けて 乾式(DQ200)と湿式(DQ250/DQ381) の2種類があります。

GolfやPoloなどに搭載される7速乾式DSGは、

名前のとおりクラッチ部分がオイルに浸っていない“乾いた構造”です。

| 比較項目 | 乾式DSG(DQ200) | 湿式DSG(DQ381など) |

|---|---|---|

| クラッチ構造 | 乾式(オイルなし) | 湿式(オイル冷却) |

| トルク対応 | 約250Nmまで | 約400Nmまで |

| オイル系統 | ギア部のみ潤滑 | ギア+クラッチ共通 |

| 冷却方式 | 空冷 | オイル冷却 |

| 採用車種例 | Golf 7/Polo/Passat 1.4TSI | Golf 7.5R/Arteon/Tiguanなど |

乾式は軽量・効率的ですが、熱や摩耗の影響を受けやすいという弱点もあります。

そのため、停車操作やオイル管理がとても重要になります。

🔧 主要構成部品と役割

| 部品名 | 役割 |

|---|---|

| K1クラッチ | 奇数ギア(1・3・5・7速)を担当 |

| K2クラッチ | 偶数ギア(2・4・6・R)を担当 |

| メカトロニクスユニット | 油圧と電子制御を統合した“頭脳部” |

| シフトフォーク | 各ギアを物理的に選択・動作させるアーム |

| フォークベアリング/スリーブ | フォークをスムーズに動かす軸受け構造 |

| ギアセット | 実際に駆動力を伝える歯車群 |

この中で、今回の「動かない」トラブルに関係しているのが6速・R側のフォーク部です。

この部分だけは特別なベアリング構造を採用しており、

長年の使用でグリスの劣化や金属の膨張が起こると、

動きが渋くなり、最終的にギアが動かなくなります。

🧠 メカトロニクスの役割

メカトロニクスユニットは、

電子制御(コンピューター)と油圧制御を一体化したトランスミッションの司令塔です。

シフト操作やアクセルの入力を読み取り、

どのギアを選択するかを瞬時に判断し、

フォークを油圧で動かしてギアを切り替えます。

つまり、メカトロが“命令”を出し、フォークが“実際に動く”。

今回のように車が動かない場合、命令は出ているのにフォーク側が物理的に動かないという状況です。

🚨 なぜフォーク部にトラブルが起こりやすいのか

乾式DSGは軽量化のため、内部温度が上がりやすく、

高温下でのグリス劣化や潤滑不足が起きやすい設計です。

また、6速・R側は駐車や後退などで頻繁に使われるため、

ベアリング部に負担が集中し、徐々に摩耗していきます。

この結果、フォークが“噛み込み”を起こし、

ギアが選択できずに「DにもRにも入るのに動かない」状態になります。

💬 まとめ:構造を知れば原因が見えてくる

乾式DSG(DQ200)は、

精密で軽量な設計の反面、熱や潤滑に対してとても繊細です。

「電子制御の異常」ではなく、物理的な動作不良が多い理由はここにあります。

次の章では、いよいよこの症状の 直接的な原因である“フォークベアリングの引っ掛かり” について、

そのメカニズムをわかりやすく解説していきます。

故障原因の核心:フォークベアリング“引っ掛かり”はなぜ起きる?

⚙️ ギアを動かす「フォーク」とは?

トランスミッション内部には、

ギアを切り替えるための“アーム”のような部品があり、これをシフトフォークと呼びます。

フォークは、メカトロニクスユニットからの油圧信号を受けて前後にスライドし、

対応するギアを選択・噛み合わせる役割を担っています。

簡単に言えば、「どのギアで走るか」を物理的に決めるパーツです。

🧩 問題の発生箇所は「6速/Rフォーク部」

7速乾式DSG(DQ200)では、

このフォークのうち 6速とR(リバース)を担当する部分だけが特別な構造になっています。

通常のフォークはスリーブ(筒状の軸受)で支持されていますが、

この部分だけは回転抵抗を減らす目的で小型ベアリングを内蔵。

ところが、これがトラブルの火種となります。

🔧 原因① ベアリングのグリス劣化と摩耗

ベアリング内部の潤滑グリスは、

熱と時間の経過によって徐々に乾燥し、潤滑性能が落ちていきます。

乾式DSGはクラッチをオイルで冷却しないため、

ミッション内部の温度が高くなりやすく、

この影響でグリスが早期に劣化します。

その結果、ベアリングの動きが渋くなり、

フォークが「動かしたい方向に動かない」状態に陥ります。

⚠️ 原因② 熱変形による“噛み込み”

熱の影響は金属部品の寸法にも及びます。

ベアリング外周やスリーブが膨張し、

フォークの可動部がミクロン単位で歪むと、

ベアリングがスリーブ内で引っ掛かりを起こします。

一度噛み込むと、メカトロがいくら油圧をかけてもフォークが動かず、

ギアが選択できない=「DにもRにも入るのに動かない」状態になります。

🧠 原因③ 長年の摩耗と金属粉の堆積

DSG内部では、クラッチやギアの摩耗により微細な金属粉が発生します。

本来はオイルによって洗い流されますが、乾式構造では循環量が少なく、

フォーク部に金属粉が残りやすいのが特徴です。

この金属粉がベアリングやスリーブの隙間に入り込み、

少しずつ動きを阻害していく──

やがて摩耗が進むと完全に固着し、動かなくなってしまいます。

🔄 電子制御ではなく“物理的ロック”

このフォーク固着トラブルは、電子的な故障ではなく完全な機械的ロック現象です。

つまり、メカトロニクスユニットは正常に命令を出していても、

その命令を受ける側(フォーク)が物理的に動かないため、

システム全体が「指令を出しているのにギアが入らない」状態になります。

🧩 一時的に復帰することがあるのはなぜ?

フォークが完全に固着していない場合、

再始動や振動などで一時的に噛み込みが外れることがあります。

そのため、「次の日は動いた」「走れるようになった」と感じることもありますが、

根本的な摩耗や熱変形が残っているため、

時間の問題で再発します。

🚨 結論:DSGトラブルの核心はここにある

DQ200の「動かない」トラブルの大半は、

この6速/Rフォーク部のベアリング引っ掛かりが原因です。

電子制御やクラッチよりも先に、この機械的部分が限界を迎えることで、

まるで「ミッションが壊れた」ような症状を引き起こします。

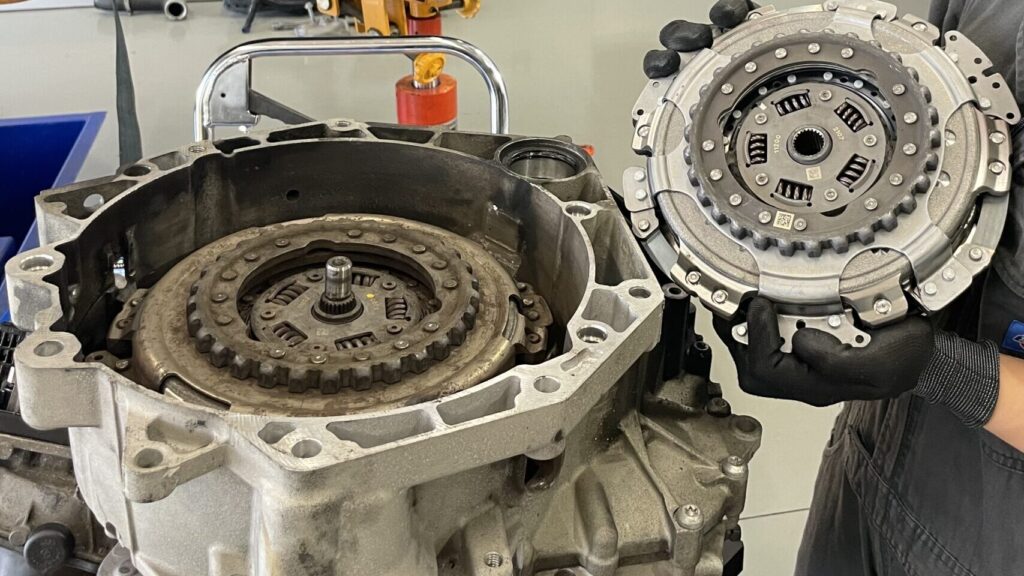

対策部品での改善:ベアリング廃止→スリーブ化で耐久性が上がった理由

7速乾式DSG(DQ200)の「動かない」トラブルは、

メーカー側でも早くから原因が特定され、

後期モデルではすでに改良済みの部品構造へと進化しています。

ここでは、どのように構造が変わったのかをやさしく整理します。

🔍 改良前:ベアリング入りフォーク構造の弱点

初期型のDQ200では、

6速・Rレンジを担当するフォークに小型ベアリングが組み込まれていました。

このベアリングは回転を滑らかにするためのもので、

一見すると高精度な構造のように思えます。

しかし実際には、この部分が熱と摩耗に弱いという弱点を抱えていました。

長く使ううちに内部グリスが劣化し、

ベアリングのボールがスリーブ内で噛み込みを起こすことがあったのです。

その結果、フォークの動きが渋くなり、

メカトロがどれだけ油圧を送ってもギアが入らない──という現象が発生しました。

🔧 改良後:ベアリングを廃止し、スリーブ一体構造に変更

この問題を根本から解決するため、

後期型では ベアリング構造を廃止し、スリーブ一体式(リニアスライド構造) へ変更されました。

つまり、「回転する部品」を減らし、

滑らせて動かすシンプルな構造にしたわけです。

これにより、内部に摩耗粉や熱変形の影響を受けにくくなり、

従来のような噛み込みが起きにくくなりました。

スリーブ材質も改良され、耐久性・熱安定性ともに大きく向上しています。

⚙️ 改良の効果:再発リスクが大幅に低下

この改良版スリーブを採用したユニットでは、

「動かない」「ギアが噛まない」といったトラブルが大幅に減少しています。

実際、後期型以降では走行不能トラブルの報告数が目に見えて少なくなりました。

ただし、この対策部品に交換するには、

トランスミッションの脱着・分解作業が必要です。

クラッチユニットの取り外しを伴うため工賃は高めですが、

構造そのものを入れ替えることで、根本的な再発防止が可能になります。

🧩 修理時の選択肢:リビルトミッションも有効

修理の際は、対策済み構造を採用したリビルトミッションへの交換もおすすめです。

新品に比べて費用を抑えられるうえ、

ほとんどのリビルト品には6か月〜1年程度の保証が付きます。

「もう同じ故障を繰り返したくない」という方には最適な選択肢です。

こうして見ると、DQ200は単なる“壊れやすいミッション”ではなく、

実際に改良が重ねられて成熟したトランスミッションであることがわかります。

構造を理解して正しくメンテナンスすれば、

安心して長く付き合えるミッションへと進化しているのです。

普段は国産車をメインに扱う整備工場でも、こうした欧州車整備の手順や注意点を知っておくと、受け入れの幅が広がります。

輸入車対応を視野に入れて現場の環境を整えるなら、整備用品や作業環境アイテムを幅広く扱う「ヨロスト。」をチェックしてみてください。

配線・バッテリー・エンジンオイルなど、どのメーカー車種でも役立つアイテムがそろっています。

初めての方でも扱いやすい商品が多いので、DIYメンテナンスの第一歩にもおすすめです。

- Dレンジでも動かない?7速乾式DSGの故障原因と正しい停車操作

- 乾式7速DSGのクラッチ構造とジャダーの原因|世代差・交換方法・長持ちのコツ

- 7速乾式DSGのジャダーはクラッチだけが原因じゃない?点火系メンテで改善する理由と対策

- DSGメカトロのオイル漏れ原因と修理内容|7速乾式DSGのガスケット・Oリング交換ポイント

やりがちなNG操作:停車時の“癖”が故障を招く?そのメカニズム

| NG動作 | 説明 |

|---|---|

| 坂道でPレンジを先に入れてからサイドブレーキ | 駆動系に負荷が残り、ギアポジションフォークに力がかかる |

| 停車直前にR→Dを素早く切り替える | クラッチ・ギアにショックが入りフォーク摺動部を痛める |

| 停車中のシフト連打(N⇄Dなど) | メカトロに不要な油圧動作を繰り返させる |

7速乾式DSG(DQ200)のフォークトラブルは、

「構造上の弱点」だけでなく、停車時のちょっとした操作ミスからも発生します。

普段何気なくやっている動作が、実は内部に負担をかけている場合があるのです。

🚫 NG操作①:坂道でPレンジを先に入れてからサイドブレーキ

坂道で止まるとき、つい「先にPに入れて安心してからサイドを引く」という人も多いでしょう。

しかし乾式DSGの場合、これは駆動系に大きなストレスを与える動作です。

Pレンジに入れると、ミッション内部の「パーキングポール」がギアを固定します。

もしその状態で車体に荷重が残っていると、

フォークやクラッチ、そしてPポールに強い力がかかり、

内部の微細なベアリングやスリーブに無理なねじれが生じます。

特に6速/Rの切り替えフォーク部は構造的に繊細なため、

繰り返すうちに動きが渋くなり、

結果的に「次にシフトを動かしたときに噛んで動かなくなる」という現象を招きます。

⚠️ NG操作②:停車直前にR→Dを素早く切り替える

バックでの切り返し中など、完全に停止する前にRからDへ入れてしまうことも要注意。

クラッチがまだ回転している状態で反対方向のギアを選択すると、

フォークとギアの噛み合いに衝撃が走ります。

これがベアリングの微細な変形や、ソレノイドバルブへの油圧ショックにつながります。

⚙️ NG操作③:停車中のN⇄D連打や頻繁なシフト操作

信号待ちなどで「Nに入れて一息」「青になったからDへ」など、

短時間で頻繁に切り替えるのも実は負担のもと。

乾式DSGは油圧でフォークを動かしているため、

無駄な操作を繰り返すと油圧ラインにストレスが溜まり、

ソレノイドの寿命を縮める結果になります。

こうした操作の積み重ねが、

結果的にフォークベアリングの引っ掛かりを起こしやすくします。

つまり「走り方」ではなく、「止まり方」で寿命が変わるのがDSGの特徴です。

ベアリングが微妙に噛んでいる状態で負荷が加わると、

金属膨張+油圧ストレスで固着し、再始動時に「DにもRにも入らない」症状を招く。

正しい停車手順 ― DSGを長持ちさせる“止め方の習慣”

7速乾式DSG(DQ200)は、走り方以上に 「止まり方」 が大切なトランスミッションです。

内部のギアやフォークは精密に噛み合っているため、

停止時の操作順を間違えると、見えないところにストレスを蓄積させてしまいます。

逆に、正しい手順を身につければ、

フォークやクラッチの寿命を大幅に延ばすことができます。

✅ ステップ①:まずブレーキを踏んで完全停止

最初の基本は、必ずブレーキを踏んだまま完全停止すること。

車体が完全に止まる前にシフト操作をすると、

クラッチやギアがまだ回転している状態で内部のフォークが動いてしまいます。

この瞬間的な衝撃が、ベアリング固着やスリーブ摩耗の原因になります。

✅ ステップ②:サイドブレーキをしっかり引く

次に行うのは、Pレンジに入れる前にサイドブレーキをかけること。

電動パーキングブレーキ付き車であれば、Pボタンを押すより先に作動させましょう。

こうすることで車体の荷重がサイドブレーキ側に移り、

駆動系に余分な力が残らなくなります。

もし坂道で停止している場合は、

ブレーキを踏んだまま車体が完全に止まったのを確認してからサイドを引くのがポイントです。

✅ ステップ③:車体が静止してからPレンジに入れる

サイドをかけたあと、車の揺れが完全に止まってからPレンジへ。

このタイミングを守るだけで、Pポールやギアへの負荷をほぼゼロにできます。

「止まる→固定→Pに入れる」──この順序が理想です。

✅ ステップ④:最後にエンジンをOFF

Pレンジに入れて車体が完全に安定したら、エンジンを切ります。

この時点で内部油圧が自然に抜け、メカトロが静止状態に戻ります。

結果として、次の始動時にもギア噛み込みが起こりにくくなります。

この流れを毎回守るだけで、

フォークやスリーブの寿命は驚くほど延びます。

特に乾式DSGは油圧が繊細なため、

「Pより先にサイド」──この一手間が大きな違いを生みます。

放置リスク:小さな不調が“大きな故障”に変わるプロセス

「一度動かなくなったけど、次の日は普通に走れた」──

そんな場合でも、そのまま放置するのは非常に危険です。

フォークベアリングの引っ掛かりは、

単なる“その場限りの不調”ではなく、再発を繰り返しながら進行するトラブルだからです。

🔸 初期段階:フォークの動作が鈍くなる

最初は、エンジン始動時やR→D切り替え時にわずかな“引っかかり感”が出る程度です。

シフトを動かすと一瞬遅れてクラッチがつながるような挙動が見られ、

ごく軽い変速ショックを感じることがあります。

この段階でオイル交換やフォーク部の潤滑を見直せば、

ほとんどの場合は再発を防ぐことが可能です。

つまり、「早めに動けばまだ間に合う」状態です。

🔸 中期段階:ベアリング固着 → フォーク動作不良

放置すると、ベアリング内部のグリスが完全に乾き、

金属粉が噛み合ってフォークが完全に固着します。

この状態では、油圧で押してもギアが動かず、

メカトロ側には「指令を出しているのに反応がない」エラーが記録されます。

この段階になると、シフトを入れてもギアが選択できず、

「DにもRにも入るけど動かない」という症状が常時発生。

単なる清掃では解決できず、分解修理が必要なレベルになります。

🔸 重度段階:周辺部品への二次被害

フォークが固着したまま無理に走行や再始動を繰り返すと、

油圧ラインが過負荷状態となり、メカトロニクスやソレノイドバルブにも影響が出ます。

最悪の場合、メカトロの電動ポンプが過熱し、油圧圧送が停止。

そうなるとクラッチまで巻き込んで損傷し、高額修理(30〜50万円)コースになることも。

🚨 早期点検が最大の節約

フォークトラブルは“動かなくなってから”ではなく、

「あれ?」と感じた時点で点検に出すのが最も賢い対応です。

早期であれば脱着・分解を伴わずに済み、費用も数万円台で収まります。

逆に、「また動いたから大丈夫」と放置するほど、

ダメージが広がり修理範囲も大きくなっていく──それがこのトラブルの怖さです。

だから選択肢は3つ

こんなとき、VWオーナーにできる現実的な選択肢は次の3つです。

① まずは診断・見積もり

輸入車に強い整備士が原因を特定し、必要最小限で提案。

② 高額修理の前に査定

整備履歴・社外パーツまでプラス査定の外車専門。

③ 修理費リスク回避の“定額で新車”

車検・税金・メンテ込の月額で故障ストレスから解放。

ワンポイント

「走れるから大丈夫」と思っても、実際はいつ爆発するか分からない爆弾を抱えている状態です。

早めに動くほど、費用もダメージも抑えられます。

修理・交換費用の目安:どこまで直すといくら?(部品・工賃・対策品)

「DにもRにも入るのに動かない」という症状が出た場合、

単純なセンサーエラーでなければ、トランスミッション内部の分解修理が必要になります。

そのため、費用は決して安くありません。

ただし、原因部位や修理方法によって金額に大きな幅があります。

以下は、フォルクスワーゲン専門工場での一般的な目安です。

| 作業内容 | 費用(税込) | 内容・備考 |

|---|---|---|

| DSGミッション脱着・分解 | 約100,000〜150,000円 | クラッチユニット取り外し・内部点検含む |

| フォークベアリングスリーブ交換(対策品) | 約150,000〜250,000円 | ベアリング廃止型スリーブへ更新/部品代込み |

| メカトロニクスユニット交換 | 約200,000〜300,000円 | 電動ポンプ・ソレノイド含む/再プログラム要 |

| ミッションリビルト交換 | 約350,000〜500,000円 | 保証付き再生品への総交換/最も確実 |

| オイル交換・脱脂清掃のみ | 約15,000〜25,000円 | 軽度症状・定期メンテ時の対応 |

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

💡 部分修理とリビルト交換、どちらがいい?

- 部分修理(フォーク部交換)

→ 原因が明確で、クラッチやメカトロが正常な場合に有効。

再発リスクは低いが、脱着・分解の工数が多いため時間がかかる(3〜5日程度)。 - リビルト交換

→ ミッションごと対策構造に入れ替える方法。

保証(6ヶ月〜1年)が付く場合が多く、長期使用を考えるならこちらが安心。

費用はかかるが、再発リスクはほぼゼロ。

🧾 修理を検討する際のポイント

フォルクスワーゲンのDSGは、部品精度が非常に高く、

一度正しい方法で修理すれば再発率は低い傾向にあります。

とはいえ、同じようなトラブルを繰り返す車両もあり、

「どのタイミングで対策品に変えるか」 がメンテナンスの分かれ道です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「Dレンジでも動かない」とき、すぐに壊れたと判断すべきですか?

いいえ、必ずしもミッション全体が壊れたわけではありません。

多くの場合は、6速/R側のフォークベアリングが一時的に噛み込んでいるだけです。

この状態ではギアが物理的に動かず、結果的に走行できないように見えます。

一時的な噛み込みなら、時間を置いたり、応急操作で解放できるケースもあります。

ただし、何度も再発する場合はフォークの交換やリビルト対策が必要です。

Q2. ディーラーでは「メカトロニクス不良」と言われましたが違うのですか?

ディーラーでは、警告灯や走行不能が出た場合、

まず メカトロニクス(油圧制御ユニット) の不良を疑う傾向があります。

しかし、この症状の多くは電子制御ではなく「機械的なフォークの固着」が原因です。

診断時にエラーコードが残っていない場合は、

メカトロ交換ではなくフォーク側の点検を依頼するのがおすすめです。

Q3. 再発を防ぐにはどうすればいい?

最大のポイントは停車時の操作です。

坂道で「Pに先に入れる」「R→Dをすぐ切り替える」などの動作を避け、

正しい順序(ブレーキ → サイド → P)を習慣づけることで、

フォークやベアリングにかかるねじれストレスを大幅に減らせます。

また、オイル交換(ギア部潤滑油)を定期的に行うのも有効です。

Q4. 修理費用はどのくらいかかりますか?

フォーク部の修理のみであれば15〜25万円前後、

ミッションをリビルト品に交換する場合は35〜50万円が目安です。

一見高額に思えますが、根本修理を行えば再発リスクは極めて低く、

長期的にはメカトロやクラッチを守る“予防投資”にもなります。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

Q5. リビルト品とは何ですか?

リビルトミッションとは、使用済みミッションを分解・洗浄し、

劣化部品をすべて新品や対策品に交換した再生品のことです。

新品より安価で、構造は最新型(ベアリングレス仕様)に更新されているため、

再発防止の意味でも非常に効果的です。

多くのVW専門店では、6ヶ月〜1年の保証付きで提供されています。

Q6. 一度この症状が出たら、もう再発は避けられない?

いいえ。

対策品への交換と正しい操作を守れば、再発を防ぐことは十分可能です。

とくに後期型スリーブ構造に変わってからは耐久性が大幅に改善されており、

正常に修理された車両で同じ症状が出るケースはごく稀です。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼DSG修理・メンテの個別記事一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント