この内容を読む前に、DSGの基礎知識もチェックしておくと理解が深まります。

👉DSGの基礎知識|乾式・湿式の違いとジャダー対策・オイル交換・メカトロ修理まとめ

フォルクスワーゲンの「6速湿式DSG(DQ250型)」は、Golf GTIやAudi TTなど、多くの高出力モデルに採用されているデュアルクラッチトランスミッションです。

その内部では、油圧制御による2系統クラッチとメカトロニクスユニットが精密に連携し、

瞬時の変速と高い伝達効率を実現しています。

この記事では、実際の分解構造をもとに、湿式6速DSGの内部構成と動作メカニズムを解説します。

乾式DSGとの違い、クラッチパックの仕組み、オイルポンプの特徴など、

VWユーザーが理解しておくと役立つ「DSGの心臓部」を詳しく見ていきましょう。

参考動画:ナイルメカチャンネル「湿式6速DSG分解紹介」

参考記事:【徹底解剖】湿式DSG 6速トランスミッションの謎に迫る!

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

湿式6速DSG(DQ250)とは

高出力モデルを支える“もうひとつのDSG”

フォルクスワーゲンの 6速湿式DSG(型式:DQ250) は、

Golf GTIやGolf R、Passat、Audi TTなど、トルクの大きいモデルに採用されているデュアルクラッチトランスミッションです。

同じDSGでも、一般的な7速乾式(DQ200)とは構造も特性も異なり、

より強いトルクを確実に受け止めるよう設計されています。

湿式という名前のとおり、クラッチが専用オイルに浸かった状態で作動します。

このオイルはクラッチを冷却・潤滑する役割を持ち、

熱や摩耗の影響を抑えて長期間安定した性能を維持できるのが特徴です。

湿式と乾式の構造上の違い

乾式DSG(DQ200)は軽量・コンパクトで燃費性能に優れていますが、

オイルによる冷却機構を持たないため、発進時や渋滞時の熱負荷が課題になります。

一方、湿式DSG(DQ250)はオイルを介してクラッチを動かすため、

熱に強く、トルク容量が大きいのがメリット。

その分、内部構造は複雑になり、オイル管理や整備精度が求められます。

この違いをひと言でまとめると、

「乾式は軽快さと効率重視、湿式は耐久性と滑らかさ重視」。

同じDSGでも、採用される車種の性格に合わせて設計思想が大きく変わっています。

採用車種と搭載の狙い

DQ250が搭載されるのは、高出力エンジンを積む中・上位モデル。

代表的な例としては以下のような車種があります。

これらの車種では、エンジン出力に見合った耐久性を確保しつつ、

ATのような滑らかさとMTのようなダイレクト感を両立することが求められました。

湿式DSGは、その要望に応えるために開発された“高性能型DSG”といえます。

DQ250が評価される理由

6速湿式DSGは、クラッチを2組(K1とK2)備えたデュアル構造により、

次のギアを常に待機状態にしておく“予備変速”機能を持っています。

この機能によって、変速はわずか数十ミリ秒単位で完了し、

ショックのないスムーズなドライブフィールを実現。

油圧と電子制御の連携が取れているため、

スポーツ走行でもシフトの迷いが少なく、非常に信頼性が高い構造です。

このように、DQ250は乾式DQ200とは異なり、

オイルを活用した“耐久型・高トルク対応トランスミッション” として

VWグループの中核を担っています。

次章では、このシステムを制御する「メカトロニクスユニット」の役割と構造を詳しく見ていきましょう。

メカトロニクスユニットの役割

電子と油圧が融合した“DSGの頭脳”

湿式6速DSG(DQ250)の中心的存在が、 メカトロニクスユニット(以下メカトロ) です。

これは、電子制御(ECU)と油圧制御(バルブボディ)を一体化したモジュールで、

クラッチの接続・ギアの選択・変速のタイミングをすべて管理しています。

一般的なトルコン式ATでは油圧制御が主役ですが、

DSGでは電子制御が介入しており、より精密なトルク制御を可能にしています。

ドライバーのアクセル操作に応じて、メカトロが瞬時に油圧を調整し、

クラッチのつなぎ方を変化させて変速を実行します。

つまり、 メカトロは“変速の指揮者” のような存在。

油圧・電子・機械が三位一体で動く、DSG特有の頭脳です。

湿式DSGにおけるメカトロの特徴

乾式7速(DQ200)との大きな違いは、オイルポンプの駆動方式にあります。

DQ250ではエンジン回転によって駆動される機械式オイルポンプを採用しており、

エンジン始動と同時に油圧が立ち上がる構造です。

この油圧がクラッチパックやギアフォークの動作に使われ、

変速の瞬間に必要な圧力を安定して供給します。

一方、乾式のDQ200は電動ポンプ式で、油圧容量が限られています。

そのため、高トルクな車種では油圧不足に陥りやすく、

DQ250のような機械ポンプ式が適しています。

ソレノイドバルブによる精密な油路制御

メカトロ内部には複数の ソレノイドバルブ(電磁弁) が組み込まれており、

電子信号に応じて油路を切り替え、

クラッチの締結圧やギアフォークの動きをミリ秒単位で制御します。

たとえば、加速中は奇数段側のクラッチ(K1)を作動させながら、

偶数段側(K2)の次のギアを待機状態にしておく――

この“先読み制御”こそが、DSGの変速を滑らかにしているポイントです。

ECU(制御基板)と車両の連携

DQ250のメカトロには 制御用のECU(Electronic Control Unit) が内蔵されています。

ここに変速マップや油圧制御のデータが書き込まれており、

車両側のエンジン制御ユニット(ECM)と常時通信しています。

特にMQB世代(Golf 7以降)では、

メカトロ内のECUにイモビライザー情報が紐づけられており、

中古流用や他車移植ができない仕組みになっています。

ハードだけ交換してもソフトが一致しなければ動かない――

これがDSG整備の難しさのひとつです。

精密制御がもたらすDSGの魅力

このように、メカトロはDSGの動作を司る極めて精密なユニットです。

電子制御と油圧制御が完全に同期することで、

シフトショックのない変速・俊敏なレスポンス・高い燃費効率を実現しています。

一方で、わずかな油圧不良や電気的トラブルでも挙動が乱れるため、

メカトロの点検・リビルトは高い知識と経験を要します。

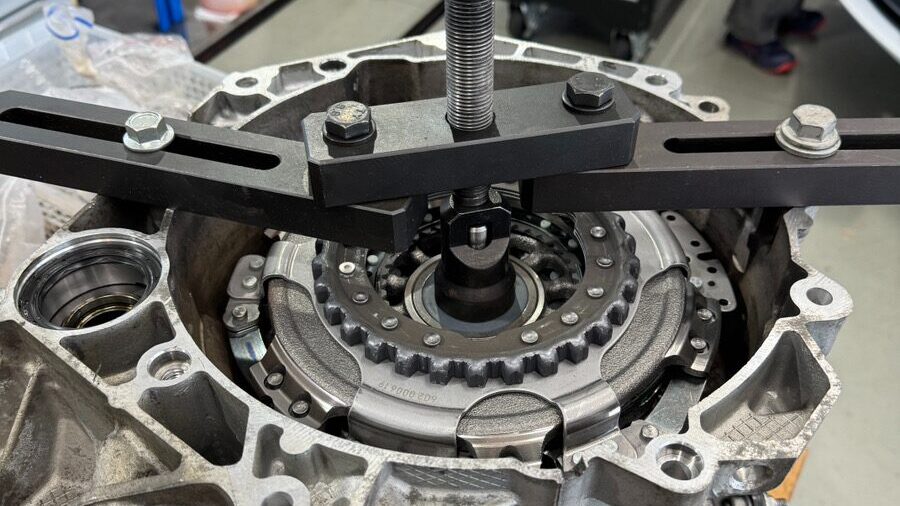

クラッチ構造:K1/K2の仕組み

デュアルクラッチとは?

湿式6速DSG(DQ250)は「デュアルクラッチトランスミッション」と呼ばれる通り、

2組のクラッチ(K1とK2)を持っています。

この2つのクラッチが交互に動作することで、

変速時にも駆動力を途切れさせないのが最大の特徴です。

言い換えると、ひとつのクラッチがつながっている間に、

もうひとつのクラッチが次のギアを待機させている――

これがDSG特有の“瞬間変速”を実現する仕組みです。

K1クラッチ(主クラッチ)とK2クラッチ(副クラッチ)

DQ250のクラッチ構造は、

外側にある K1クラッチ(主クラッチ)と、

その内側に配置されたK2クラッチ(副クラッチ) から成ります。

それぞれの役割は次のとおりです。

| クラッチ | 担当ギア | 直径 | 主な役割 |

|---|---|---|---|

| K1クラッチ | 1速・3速・5速 | 大径 | 主クラッチ(外側) |

| K2クラッチ | 2速・4速・6速 | 小径 | 副クラッチ(内側) |

K1が奇数段、K2が偶数段を担当し、

2つのクラッチが交互に接続・開放を繰り返すことで、

変速時に“つなぎ目のない”フィーリングを生み出します。

油圧による多板クラッチの動作

両クラッチは、多板式(マルチプレート)構造になっています。

これは複数の摩擦板(クラッチ板)とスチール板を交互に積層した構造で、

油圧によって押し付けられることでトルクを伝達します。

油圧がかかるとクラッチ板が圧着し、エンジンの力がトランスミッションへ伝わります。

油圧を抜くとプレートが離れ、クラッチが切れる仕組みです。

この“油圧の微妙なかけ方”をメカトロが制御することで、

DSG特有のスムーズな変速を実現しています。

クラッチサイズと特性の違い

K1クラッチは大径・多枚数で構成され、主に低速〜中速域の高トルクを担当します。

一方、K2クラッチは小径・少枚数で、

高速ギア(2・4・6速)を担当する“スピード重視”の構造です。

K1が力強さを、K2が伸びやかさを担い、

その切り替えを電子制御で瞬時に行うことで、

マニュアル車のようなダイレクト感とATのような快適性を両立しています。

摩耗の判断は“感触とオイル状態”で

クラッチ板は摩耗しても外観だけでは判断が難しく、

通常は変速フィールやDSGオイルの状態から劣化を推測します。

発進時に滑るような感覚や、変速のタイムラグが出始めたら、

クラッチパックの摩耗が進んでいるサインです。

定期的なオイル交換と、DSGの学習値リセットを行うことで、

摩耗の進行を緩やかにし、クラッチ寿命を延ばすことができます。

オイルポンプと油圧経路

油圧がDSGの“命の血流”

湿式6速DSG(DQ250)は、内部のあらゆる動作を 油圧(オイルプレッシャー) で制御しています。

クラッチの締結・ギアフォークの動作・ソレノイドバルブの開閉――これらすべては、

オイルによって発生する圧力の変化で成り立っています。

つまり、油圧が安定していなければ、変速ショックやタイムラグ、

クラッチ滑りといった症状がすぐに現れてしまうのです。

この油圧を生み出すのがオイルポンプであり、

DSGにとって“心臓”と呼べる重要なコンポーネントです。

機械式オイルポンプの仕組み

DQ250のオイルポンプは、エンジン回転によって直接駆動される機械式タイプ。

エンジンが始動すると同時にポンプが回転し、

ギアフォークやクラッチパックに必要な油圧を素早く供給します。

これにより、アイドリング状態でも安定した油圧が維持され、

変速のタイミングがずれにくくなっています。

乾式7速DSG(DQ200)では電動ポンプを採用していますが、

DQ250はエンジン回転を利用するため大きな油圧容量を確保できるのが特徴です。

その代わり、ポンプ内部のギアやシャフトには高い精度が求められ、

劣化すると油圧不足やポンプシャフト折損といったトラブルに発展します。

油圧ラインとメカトロの連携

オイルポンプで作られた圧力は、メカトロ内部の油路を通じて

クラッチパックやギアフォークに分配されます。

メカトロのソレノイドバルブが電子信号によって油路を開閉し、

必要なタイミングで油圧を供給・開放することで、

クラッチがスムーズに作動する仕組みです。

この油路の反応速度は、オイルの温度や粘度によっても変わります。

寒い季節は動きが重く、真夏の高温時には油圧が下がる――

そのため、DSGオイルの品質維持がきわめて重要なのです。

定期的なオイル交換が寿命を延ばす

湿式DSGはオイルを共有して動作しているため、

オイルの劣化=システム全体の劣化につながります。

汚れたオイルではクラッチ冷却性能が低下し、

メカトロ内部の細い油路が詰まりやすくなります。

定期交換の目安は6万kmごと(実務的には4万km前後が理想)。

高温走行が多い場合はより短いスパンで交換すると、

油圧の安定性とクラッチ寿命の両方を守ることができます。

オイル管理がDSGの健康を守る

湿式DSGの性能を支えるのは、油圧とその“血流”であるオイルです。

ポンプや油路が健全に働いていれば、

DSGは10万kmを超えても滑らかな変速を維持します。

逆に、オイル管理を怠ると内部摩耗や油圧トラブルが一気に進行します。

定期的なオイル交換と油圧チェックこそ、湿式DSGを長く快調に保つ最良のメンテナンスです。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

クラッチプレートの構成と違い

多板クラッチの基本構造

湿式6速DSG(DQ250)のクラッチは、 多板クラッチ(マルチプレートクラッチ) と呼ばれる構造を採用しています。

1枚のクラッチ板でトルクを伝達する一般的なMT車とは異なり、

複数のクラッチ板とスチール板を交互に積み重ねることで、

より大きなトルクをコンパクトに伝えられるのが特徴です。

この「多板構造」は、湿式クラッチの要ともいえる部分。

クラッチ板の間にはオイルが循環しており、摩擦熱を効率的に冷却します。

これにより、長時間の渋滞走行や高負荷加速でも、

安定した変速性能を維持できるようになっています。

K1とK2、それぞれの構成の違い

DQ250には前章でも触れたように K1(主クラッチ)とK2(副クラッチ) の2系統があります。

両方とも多板クラッチ構造ですが、役割と設計思想が少し異なります。

- K1クラッチ(外側):

1速・3速・5速を担当し、エンジンの大トルクを受け止める主クラッチ。

直径が大きく、クラッチ板の枚数も多い構造で、力強い発進と中間加速を支えます。 - K2クラッチ(内側):

2速・4速・6速を担当する副クラッチ。

直径が小さく、枚数も少なめで、主に高速走行や軽負荷時の変速に対応。

滑らかさと軽快さを重視した設計です。

この大小2つのクラッチを同軸上に配置することで、

変速時に駆動を途切れさせず、瞬時にギアを切り替えられる仕組みになっています。

プレートの素材と溝構造

クラッチプレートは摩擦材付きのクラッチ板と金属製のスチール板を交互に組み合わせています。

摩擦材には耐熱性と耐摩耗性の高い素材が使われ、

表面にはオイルを逃がすための放射状の溝が刻まれています。

この溝の形状はK1とK2で異なり、

K1はオイルを素早く排出して強くつながるタイプ、

K2は適度にオイルを保持してスムーズにつながるタイプになっています。

つまり、構造の違いが変速フィールそのものを決めているといえるのです。

摩耗と診断のポイント

クラッチ板は使用とともに摩耗していきますが、

外観からは判断が難しく、整備士はオイルの状態や変速フィールから判断します。

こうした兆候がある場合は、クラッチプレートの摩耗が進行している可能性があります。

定期的なDSGオイル交換を行い、劣化が進む前に整備を検討することが大切です。

K1とK2のクラッチ構造は見た目が似ていても、その役割・枚数・溝形状がすべて異なります。

DSGが“滑らかで力強い”と感じるのは、

この2つのクラッチが精密に連携しているからこそ。

整備時は、オイル状態・変速感・走行距離を総合的に見て

交換やオーバーホールの判断を行うのが理想です。

参考動画:ナイルメカチャンネル「湿式6速DSG分解紹介」

参考記事:【徹底解剖】湿式DSG 6速トランスミッションの謎に迫る!

故障や劣化時の症状

早めに気づきたいDSGの“サイン”

湿式6速DSG(DQ250)は高い耐久性を持っていますが、

内部は精密な油圧制御で動いているため、

オイル劣化やクラッチ摩耗が進むと、さまざまな症状が現れます。

放置すればメカトロやギア機構まで影響するため、

「少し変だな」と感じた時点で早めに点検することが大切です。

よく見られる症状と原因の関係

湿式DSGのトラブルは、大きく分けてクラッチ系・油圧系・メカトロ系に分類されます。

代表的な症状と原因を整理すると、次のようになります。

| 症状 | 想定原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| シフトショック/変速タイムラグ | 油圧低下・クラッチ摩耗 | DSGオイル交換・クラッチASSY交換 |

| 停止時のジャダー(振動) | K1クラッチ摩耗 | クラッチパック交換・学習リセット |

| 走行中の唸り音・打音 | ベアリング摩耗・油量不足 | オイル漏れ確認・メカトロ点検 |

| Dレンジに遅れて入る・Rに入らない | ソレノイドバルブの作動不良 | メカトロ交換またはリビルト対応 |

これらは一見クラッチの問題に見えても、

油圧ラインやソレノイドが原因のケースも多く、

正確な診断にはテスターによる油圧値・学習値確認が必須です。

クラッチ摩耗による症状

最も多いのはK1クラッチの摩耗です。

発進時に「つながりが遅い」「半クラ時間が長い」と感じたら要注意。

湿式とはいえ、オイルの冷却能力にも限界があるため、

渋滞走行や坂道発進を繰り返すと摩耗が進行します。

軽度であればDSGオイル交換とクラッチ学習リセットで改善しますが、

症状が進むとクラッチパック交換が必要になります。

摩耗が進んだまま走行を続けると、

メカトロ側の油圧補正が過剰に働き、さらなる負担を生む悪循環になります。

油圧・オイル関連の不具合

油圧系トラブルでは、オイル量の不足や劣化が主な原因です。

オイルが劣化すると冷却性能が落ち、泡立ち(キャビテーション)が発生し、

油圧が一時的に下がることで変速ショックやギクシャク感が生じます。

また、メカトロ外周部のガスケットやOリングから

微量のオイル滲みが起きることもあり、

この場合はオイル漏れ修理と再学習で改善するケースもあります。

メカトロの電磁系トラブル

湿式DSGでは、ソレノイドバルブが油圧を電子的に制御しています。

このソレノイドが経年で動作不良を起こすと、

「リバースが入らない」「Dレンジが点滅する」などの症状が出ます。

テスターで特定ソレノイドの動作確認を行い、

不良箇所が判明した場合はメカトロリビルトまたは交換が必要です。

整備の現場で大切なこと

DSGの不具合は、症状だけでは原因を断定できません。

クラッチ・油圧・電子制御のどこに起因しているのかを分けて考えることが重要です。

経験のある整備士ほど、試運転時の“つながり方”や“回転の上がり方”から

不調の原因を見抜いています。

不安を感じたときは、「オイル交換だけで済むのか」「リビルトが必要か」など、

専門店に相談して診断を受けるのが安心です。

だから選択肢は3つ

こんなとき、VWオーナーにできる現実的な選択肢は次の3つです。

① まずは診断・見積もり

輸入車に強い整備士が原因を特定し、必要最小限で提案。

② 高額修理の前に査定

整備履歴・社外パーツまでプラス査定の外車専門。

③ 修理費リスク回避の“定額で新車”

車検・税金・メンテ込の月額で故障ストレスから解放。

ワンポイント

「走れるから大丈夫」と思っても、実際はいつ爆発するか分からない爆弾を抱えている状態です。

早めに動くほど、費用もダメージも抑えられます。

普段は国産車をメインに扱う整備工場でも、こうした欧州車整備の手順や注意点を知っておくと、受け入れの幅が広がります。

輸入車対応を視野に入れて現場の環境を整えるなら、整備用品や作業環境アイテムを幅広く扱う「ヨロスト。」をチェックしてみてください。

配線・バッテリー・エンジンオイルなど、どのメーカー車種でも役立つアイテムがそろっています。

初めての方でも扱いやすい商品が多いので、DIYメンテナンスの第一歩にもおすすめです。

オイル交換の重要性

オイルが担う3つの役割

湿式6速DSG(DQ250)で使われるオイルは、

単なる潤滑剤ではなく、トランスミッション全体を動かすための作動油でもあります。

具体的には、次の3つの重要な役割を果たしています。

- 潤滑:クラッチ・ギア・ポンプなどの金属摩擦を抑える。

- 冷却:発進時や変速時に発生する熱を効率的に逃がす。

- 油圧伝達:クラッチの締結やギアフォーク操作に必要な圧力を作る。

このため、オイルの状態が悪化すると、

クラッチ滑り・変速ショック・変速遅れなど、

DSG全体の動作に直接悪影響を及ぼすのです。

交換サイクルの目安と現場の実情

フォルクスワーゲンの純正整備書では、

6万kmごとのDSGオイル交換が推奨されています。

しかし実際の整備現場では、

4万km前後での交換をすすめる専門店が多く見られます。

その理由は、都市部の渋滞・高温多湿な日本の気候では、

欧州の基準よりもオイルが早く劣化するためです。

長距離を高速で走るよりも、短距離のストップ&ゴーを繰り返す方が

オイルにとっては負担が大きいのです。

劣化したオイルがもたらす症状

DSGオイルが劣化すると、まず油圧の立ち上がりが遅くなり、

クラッチのつながり方が不安定になります。

変速時に“ドン”とショックを感じたり、

発進時に滑るような違和感が出てきたら、

それはオイル交換のサインです。

また、オイル内にクラッチ粉や金属粉が混じると、

メカトロの油路やソレノイドの作動にも悪影響を与え、

結果的に変速トラブルや警告灯点灯につながることもあります。

オイル交換の効果

新しいオイルに交換すると、以下のような改善が見込めます。

多くのVW専門店では、専用診断機で油温を管理しながら交換を行い、

交換後にクラッチの学習リセットを実施して最適な制御に調整します。

この一連の作業によって、オイル交換の効果が最大限に発揮されます。

オイル交換を後回しにしないために

DSGオイルは目視では劣化を判断しにくく、

「まだ大丈夫」と思って放置してしまうケースが少なくありません。

しかし、オイルは一度劣化すると冷却・油圧・潤滑のバランスが崩れ、

他部品の寿命を一気に縮めてしまうことがあります。

定期交換を「延命措置」ではなく「予防整備」として捉えることで、

DSGを長く快調に使うことができます。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

よくある質問(FAQ)

Q1. 湿式DSG(DQ250)と乾式DSG(DQ200)はどう違うのですか?

A. 最大の違いは「クラッチの冷却方法」です。

湿式(DQ250)はクラッチが専用オイルに浸かっており、熱に強く、高トルク車に対応しています。

一方の乾式(DQ200)はオイルを使わない構造で軽量・高効率ですが、発進時の熱負荷に弱い傾向があります。

簡単に言えば、湿式は耐久性重視、乾式は燃費重視の設計です。

Q2. DSGオイルは本当に4万kmで交換したほうがいいのですか?

A. はい。メーカー基準では6万kmごとですが、実際の日本環境(渋滞・高温多湿)では劣化が早く、

多くのVW専門店では4万km前後を推奨しています。

オイル交換を怠るとクラッチ冷却能力が下がり、

メカトロ内部の油圧制御にも悪影響を及ぼすため、早めの交換が安心です。

Q3. メカトロニクスユニットが故障したら修理できますか?

A. 状況によります。

ソレノイドやガスケット類の劣化であればリビルト修理が可能ですが、

基板(ECU)やポンプ系統の不良はユニット交換が必要です。

新品交換は高額(30万円前後)ですが、

専門店のリビルト品なら半額〜2/3程度の費用で修理できます。

Q4. DSGのジャダー(振動)はクラッチだけが原因ですか?

A. 必ずしもそうではありません。

湿式DSGでも、オイルの劣化や油圧制御の乱れ、エンジン側の点火不良などが関係している場合があります。

特にアイドリング時や発進時のみ症状が出る場合は、

クラッチよりも点火系・オイル管理・メカトロ制御の見直しが効果的なこともあります。

Q5. DIYでオイル交換やクラッチ交換は可能ですか?

A. 基本的にはおすすめできません。

湿式DSGは油温管理・診断機操作・規定トルク締付が不可欠で、

作業を誤ると油圧トラブルやクラッチ焼損の危険があります。

安全確実に行うには、VW/Audi専門の整備工場での施工が最善です。

Q6. オイル交換だけで変速ショックが改善することはありますか?

A. はい、あります。

オイルの劣化が原因で油圧が不安定になっている場合、

新しいオイルに交換するだけでシフトフィールが改善するケースは多いです。

さらに、交換後にクラッチ学習リセットを行うことで、

より自然なつながりを取り戻せます。

Q7. DQ250はどのくらいの寿命がありますか?

A. 使用環境やメンテナンス状況によりますが、

10万〜15万km程度は大きなトラブルなく使用できるケースが多いです。

ただし、オイル交換を怠ったり、熱負荷の高い走行を繰り返すと寿命が短くなります。

定期的なオイル交換と早めの点検が、長く乗るための秘訣です。

Q8. メカトロとクラッチのどちらを先に交換すべきか分かりません。

A. 一般的に、発進時の滑りやギクシャクが強い場合はクラッチ系、

ギアが入らない・警告灯点灯などの電子的症状がある場合はメカトロ系を疑います。

どちらも関連しているため、専門店でテスター診断と油圧値チェックを行い、

原因を切り分けてから判断するのが確実です。

注意書き:

本記事は6速湿式DSG(DQ250)の構造を解説したものです。

分解・交換作業には専門的知識と専用工具が必要です。

実際の整備は認定整備士またはVW専門工場にご依頼ください。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼DSG修理・メンテの個別記事一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント