まずは異音の診断フローをチェック

👉フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

走行中に「ごぉー」あるいは「ごごご」といった低い連続音が聞こえる場合、それは単なるロードノイズではなく、足回りの回転部品に異常が発生しているサインである可能性があります。

フォルクスワーゲン・トゥーラン(1T系)では、走行距離の増加や車高調装着による足回り負荷の変化により、 ハブベアリング(ホイールベアリング) の摩耗が原因となるケースが多く見られます。

本記事では、実際に異音が発生した車両を例に、音の特徴から原因を特定する手順、ハブベアリングの診断方法と交換時の整備要点を整理します。

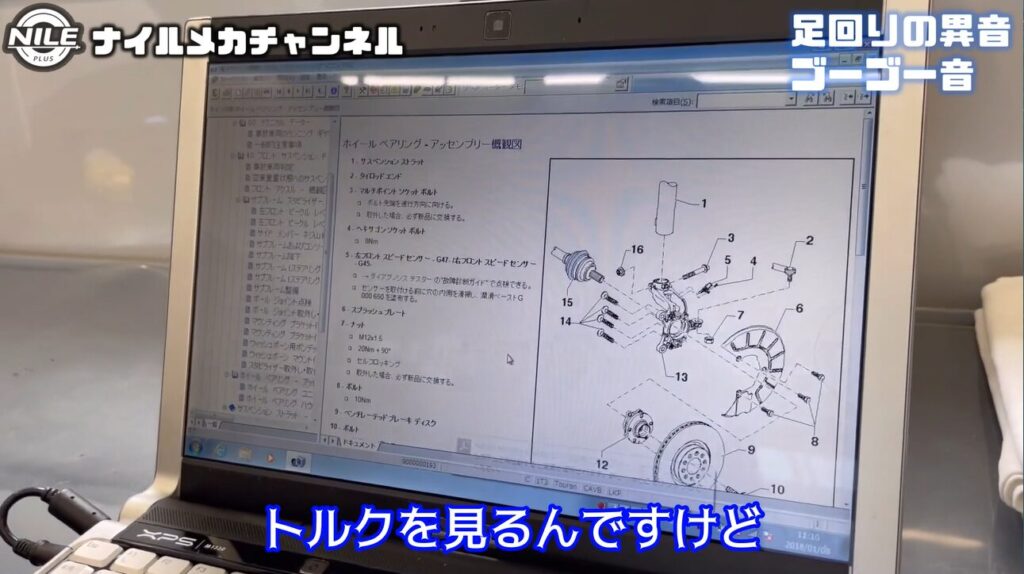

また、整備時に注意すべきボルト再使用の可否やトルク管理の考え方など、再発防止のために押さえておきたいポイントについても解説します。

参考リンク:ナイルメカチャンネル「トゥーランの走行時異音原因診断とハブベアリング交換」

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

症状の概要と異音の特徴

どんな音がするのか

走行中、速度が30〜50km/h付近になると「ごぉー」「ごごご」といった連続的なこすれ音が聞こえることがあります。エンジン回転やアクセル開度とは関係が薄く、車速の上昇に合わせて音量が徐々に大きくなるのが特徴です。停止すると消え、再び同じ速度域で再発する場合は、回転系(タイヤ・ハブ周り)の可能性が高くなります。

どこから聞こえるのか

音は左右どちらか一方から強く感じることが多く、右側から大きく聞こえるなら右前輪付近、左なら左前輪付近を疑います。車内では反響で位置が分かりにくいこともあるため、壁沿いを低速で走ると音が跳ね返って位置をつかみやすくなります。

路面や天候との関係

舗装の種類や濡れた路面に左右されず、一定の回転周期で規則的に発生するのがポイントです。荒れた路面でだけ強くなる“ロードノイズ”と違い、路面条件に関係なく出続けるなら機械的な摩耗が進んでいるサインと考えられます。

タイヤノイズとの見分け方

スタッドレスやブロックの大きいタイヤはパターンノイズが出やすく、判別が難しい場合があります。見分けのコツは、速度を一定に保ったまま、ほんの少しステアリングを左右に振ること。荷重がかかった側で音が強まるなら、その側のハブベアリングが疑わしいと考えられます。次章では、この簡易走行テストでの初期診断手順を解説します。

走行試験による初期診断

試運転で状況を再現する

異音の原因を特定するには、まず「どんな条件で音が出るか」を正確に確認することが大切です。安全な直線路で、30〜50km/h程度の一定速度を維持して走行し、音の出方を観察します。エンジン回転数やギア位置を変えても音の大きさや周期が変わらない場合、エンジンやミッションではなく、回転系(タイヤ・ハブ・ベアリング)のトラブルが疑われます。

音の発生方向を特定する

次に、左右どちらの車輪から音が出ているのかを確認します。車内での反響に惑わされないために、壁やガードレールのある側を走行すると音の反射で位置をつかみやすくなります。また、助手席側から聞こえるか、運転席側からかをしっかり確認することで、診断の精度が高まります。

荷重変化での反応をチェック

走行中、ステアリングを軽く左右に切って車体の荷重を変化させてみます。右に切ったときに音が弱まり、左に切ると強まる場合は、右側のハブベアリングに荷重がかかったときに音が出ている=右側が傷んでいる可能性が高いと判断できます。逆に、左に切ったときに静かになるなら左側の異常を疑います。

この「荷重で音が変わるかどうか」は、ベアリング劣化の有力な判定ポイントです。

タイヤやブレーキとの切り分け

ブレーキを軽く踏みながら走行して音の変化を観察するのも有効です。ブレーキ操作で音が変わる場合は、パッドやローターに原因があるかもしれません。逆に、ブレーキの操作に関係なく一定の周期で音が続くなら、ハブベアリングの摩耗が濃厚です。

この段階で「速度・方向・荷重」での反応が整理できれば、次章の物理的な確認作業で原因をほぼ確定できます。

ベアリング異常の確認手順

リフトアップしての基本確認

走行試験で異音の方向が特定できたら、次は実際に車両を持ち上げて確認します。リフトまたはジャッキアップを行い、異音が出ている側のタイヤを手で回してみましょう。正常なベアリングは軽く滑らかに回転しますが、異常があると「ゴロゴロ」「シャリシャリ」といった抵抗感や粗い音がします。この段階で「回転が重い」「止まり方が不自然」などの違和感があれば、すでに摩耗が進行しているサインです。

ブレーキキャリパー・ローターを外して確認

ブレーキ関連の部品が音の原因になることもあるため、より正確に判断するには、キャリパーとブレーキローターを取り外してハブ単体で回転をチェックします。これにより、純粋にベアリングのみの回転状態を確認できます。指で軽く回しても「ざらつき」「引っかかり」「ゴリゴリとした感触」がある場合、ベアリング内部のグリス切れや摩耗が進んでいます。

異音の発生と摩耗粉の影響

劣化したベアリングでは、内部の金属球やレース(軸受け面)が削れ、微細な鉄粉が発生します。これらがABSセンサー(車輪速センサー)に付着すると誤作動を引き起こすことがあります。ABS警告灯が同時に点灯している場合は、単なるセンサー不良ではなく、ベアリング摩耗が根本原因であるケースも少なくありません。清掃と点検を同時に行うことが大切です。

回転抵抗と音の違いを覚える

右と左のハブを交互に回して比較すると、音や感触の違いがより分かりやすくなります。正常な側が静かで軽い動きなのに対し、異常側は重く、手を離してもすぐ止まる傾向があります。このように左右比較を行うことで判断精度が上がるため、必ず両輪で確認しましょう。

判定の目安

異音・振動・回転の重さのいずれかが確認できたら、ベアリング交換が必要です。そのまま走行を続けると、最悪の場合ハブが固着し、ホイールが回らなくなる危険があります。早期に整備を行うことで、静粛性と安全性を取り戻せます。

ハブベアリング交換作業の要点

ハブ取り外しの基本手順

ベアリングの劣化が確定したら、ハブを取り外して交換します。まずブレーキキャリパーとローターを外し、次にハブナット(センターボルト)を緩めます。ここは高トルクで締められているため、インパクトレンチまたはブレーカーバーを使用するのが一般的です。ナックルとハブの接合部を慎重に分離し、ベアリングを圧入している部分を取り外します。

錆び付きがある場合は、ラスペネ(潤滑剤)を浸透させてから軽く叩くとスムーズに外れます。

新品ベアリングの特性

新品のハブベアリングは、手で回しても非常に滑らかで抵抗感がほとんどないのが特徴です。これまで「ゴロゴロ」としていた感触が消え、静かにスムーズに回転するはずです。回転時にわずかな抵抗や音が残る場合は、圧入角度のズレや内部損傷の可能性もあるため、再確認が必要です。

ABSセンサー部の清掃

交換時にはABSセンサー取付部の清掃が重要です。劣化したベアリング内部から出た微細な鉄粉が、センサーの磁気部に付着して誤検出を起こすことがあります。エアブローまたはパーツクリーナーを使用して完全に除去し、取り付け面のゴミや傷も確認します。センサーコードを引っ張ると断線の原因になるため、扱いは慎重に行いましょう。

ボルト類の再使用禁止

ハブ固定ボルトやセンターボルトは再使用不可です。これらは「伸びボルト」と呼ばれる一度締めると伸びる性質のあるボルトで、再使用すると正しいトルクがかからず緩みやすくなります。整備書にも多くの場合「再使用禁止」と明記されています。新品ボルトを使用し、締付角度管理を正確に行うことが安全上の基本です。

組み付け時の注意

組み付け後は、ナックルやブレーキ部品との干渉がないかを確認します。特にブレーキローターとバックプレートのクリアランスをチェックし、わずかな歪みも修正します。最後にベアリングの回転を手で確かめ、抵抗や異音がないことを確認してから次の工程に進みます。

こうした一つ一つの丁寧な作業が、修理後の静粛性と長期耐久性につながります。

トルク管理と締付角度の確認

トルク管理の重要性

ハブベアリング交換で最も重要なのが「トルク管理」です。ベアリングは精密な部品であり、締付トルクが強すぎても弱すぎても寿命が短くなります。強すぎると内部のレースに過大な力がかかり、回転抵抗が増加して発熱や焼き付きが発生。逆に弱すぎるとガタつきが生じ、走行中の異音や振動の原因となります。したがって、整備書に記載されたトルク値を厳守することが絶対条件です。

ハブ固定ボルトの締付け

ハブをナックルへ固定するボルトの締付トルクは、一般的に70Nm+90°が目安とされています。トルクレンチで70Nmまで締めたあと、角度ゲージを使ってさらに90度(1/4回転)増し締めします。この「トルク+角度」方式は、ボルトの伸び特性を考慮したもので、均一な締め込みを実現するために採用されています。角度を誤ると、ボルトが破損したり緩みが発生するため、マーキングして目視で確認するのがおすすめです。

センターボルトの締付け方法

センターボルト(ドライブシャフトナット)は、車種や構造によって仕様が異なります。代表的なものは以下の2タイプです。

- リブ付きタイプ:200Nm+180°

- リブなしタイプ:メーカー指定値(例:245Nm固定)

リブ付きタイプは角度締めを行う際、マーキングペンでボルトとナットに印を付けておくと、角度のずれを簡単に確認できます。過大な力で一気に締めると、内部のベアリングにダメージを与えるおそれがあるため、段階的に締め付けることが大切です。

角度管理の実践方法

角度締めを行う際は、専用の角度ゲージまたはデジタルトルクレンチを使用します。目測で行うと誤差が大きく、正確な管理ができません。簡易的には、マーカーで「基準線」を描いて、どの程度回したかを目視で確認する方法も有効です。

また、トルクレンチは使用前に必ずゼロ戻しを行い、定期的に校正することで精度を保てます。

最終確認

締付け作業が完了したら、車両を地面に下ろして着地状態で最終トルク確認を行います。サスペンションのストロークによってナットの座りが変化することがあるため、車両の自重がかかった状態で確認するのが理想です。最後にホイールナットも規定トルクで締め直し、締付けのバラつきがないかを確認すれば、組付け工程は完了です。

試運転と確認ポイント

低速走行での再チェック

すべての組み付け作業が完了したら、まずは安全な場所で低速走行による確認を行います。最初は20〜30km/h程度でゆっくり走り、ハブ周辺から異音や振動がないかをチェックします。新品のベアリングは回転が滑らかで、音もほとんどしません。交換前の「ごぉー音」が完全に消えていれば、作業は成功といえます。

音の再発や振動の有無を確認

もし依然として「ごぉー」「ゴロゴロ」といった音が残る場合は、締付トルク不足や他の部品の摩耗が考えられます。特にサスペンションブッシュやタイヤの偏摩耗があると、ベアリング音と似た症状を出すことがあります。リフトアップしてもう一度回転させ、ハブ・ブレーキローター・タイヤの各部を再点検しましょう。

車速を上げたときの変化

次に、40〜60km/hで試走して、速度が上がったときの音の変化を確認します。ベアリング異音は、速度に比例して音のピッチが上がるのが特徴です。交換後も音の周期が変わらず残る場合は、反対側のハブが劣化しているケースも少なくありません。片側だけでなく両側を同時交換するのが理想的です。

ブレーキ動作とハンドリング

ブレーキを軽く踏んだ際に振動や異音が出ないかも確認します。ローターがきちんと装着されていないと、ブレーキ時に「カクカク」とした感触が出ることがあります。また、ステアリングを左右に切ったときに引きずるような感覚があれば、キャリパーの戻り不良やナックルの締付けミスの可能性もあります。

試運転後の最終点検

走行確認を終えたら、ピットに戻ってボルト類の再トルクチェックを行います。走行中の振動で締め付けが緩むことがあるため、必ず再確認が必要です。また、ベアリング部に熱がこもっていないか手で軽く触れて確認します。異常に熱い場合は、内部のプリロードが強すぎる可能性があります。

これらの確認を終えて、静粛性が戻り、ハンドル操作に違和感がなければ作業完了です。丁寧な最終チェックこそが、再発防止と長期信頼性の鍵となります。

診断のコツと安全上の注意

聴診ドライバーを使った確認方法

異音の発生源を正確に突き止めるには、聴診ドライバー(メカニカルスコープ)が非常に有効です。エンジン停止後、車両をジャッキアップしてタイヤを手で回転させながら、ハブ付近にドライバーの先端を当てます。柄の部分を耳に当てると、金属を通して内部の「ゴロゴロ」「シャリシャリ」という音を直接聞き取ることができます。音の伝わり方が明確に違えば、左右どちらのベアリングが劣化しているか簡単に判別できます。

棒や延長パイプでも代用可能

専用工具がない場合は、長めのドライバーや金属棒でも代用可能です。棒の先端をハブナックルやショックアブソーバーの取り付け部に当て、もう一方の端を耳に近づけて音を拾います。音が響くように聞こえる側が異常側と判断できます。これにより、左右いずれかのハブベアリング異常を高い精度で特定できます。

安全上の注意点

回転する部品に近づく際は、必ず手袋や衣服の巻き込みに注意してください。特にジャッキアップ状態でタイヤを回すときは、絶対に指を挟まないよう慎重に行います。衣服の袖や軍手がホイールに巻き込まれると大事故につながります。安全のため、エンジンをかけた状態では絶対に手を近づけないようにしましょう。

交換後の確認作業

新しいベアリングを取り付けたあとも、静粛性の確認は必ず走行試験で行うことが大切です。リフト上での回転チェックでは分からないわずかな異常も、実際の走行時には音として現れることがあります。短距離で数回の発進・減速を繰り返し、完全に異音が消えているかを確認します。

見落としやすい関連部位

ベアリング異音と似た音を出すのが、タイヤの偏摩耗・ドライブシャフトのジョイント・ブレーキバックプレートの干渉です。これらを見落とすと再発トラブルの原因になります。異音が発生している側の足回りを一通り目視し、擦れ跡や緩みがないか確認しておくと安心です。

作業全体を通しての心得

ハブベアリングの異音診断は、耳と感覚で判断する整備の基本技術です。正確に音の特徴を捉え、焦らず段階を踏んで確認すれば、原因は必ず見つかります。安全を最優先に、確実な診断を心がけましょう。

再発防止のためのチェックポイント

ローダウン車は要注意

車高を下げたローダウン車では、サスペンションジオメトリーが変化し、ハブベアリングにかかる横方向の荷重が増加します。これにより、純正状態より早くベアリングが摩耗する傾向があります。特にキャンバー角を大きくつけたセッティングでは、常にベアリングの片側だけに力がかかるため、走行距離が短くても異音が出るケースが多いです。車高調整後は必ずアライメント測定を行い、ベアリングへの負担を軽減しましょう。

ホイールナットの締付トルクを守る

意外と多い再発原因が、ホイールナットの締めすぎです。過大トルクで締め付けると、ハブベアリングの内部に余分な力が加わり、内部レースが変形して寿命が短くなります。ホイールナットは必ず整備書に基づいた規定トルク(多くは100〜120Nm前後)で締めること。クロスレンチで全力締めを行うのは避け、トルクレンチで均等に締めることが再発防止の基本です。

定期的な足回り点検

年に1回または車検ごとに、足回り全体のガタつきチェックを行いましょう。タイヤを上下左右に揺すってガタがないか確認することで、早期に異常を発見できます。また、ホイール脱着時にはベアリング部からの「ゴロゴロ音」やグリス漏れがないかも併せて確認します。初期症状の段階で交換すれば、大掛かりな修理を防げます。

走行環境による影響

降雪地域や海沿いでは、融雪剤や塩分による腐食でベアリングが傷みやすくなります。冬場の走行後は足回りを洗い流し、塩分を残さないようにするだけでも寿命が大きく変わります。スチーム洗浄後はブレーキ周辺を乾燥させ、グリス類を痛めないよう注意してください。

タイヤ・ホイール選びの注意

純正よりも重いホイールやオフセットの大きいホイールは、ベアリングへの負担が増す要因となります。ドレスアップを目的に変更する際も、純正に近い重量とオフセットを選ぶのが理想です。特にワイドトレッドスペーサー装着車では、ベアリングの摩耗スピードが格段に上がるため、定期点検を短いサイクルで行いましょう。

予防が最大のメンテナンス

ハブベアリングは「消耗品」でありながら、使い方次第で寿命を2倍以上延ばすことができます。日常のトルク管理・洗浄・点検を欠かさず行い、異音が出る前に対処することが、静かで安心な走行を続けるための最良の方法です。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

静粛性を取り戻すための確実な診断を

「ごぉー音」の正体を正しく理解する

走行中に聞こえる「ごぉー」「ごごご」といった連続音の多くは、ハブベアリングの摩耗や劣化によって発生します。最初はかすかなこすれ音でも、放置すると次第に音量が大きくなり、車内にまで響くようになります。単なるロードノイズやタイヤの問題と誤解されやすいですが、音の周期や方向を注意深く観察すれば、ベアリング異常を早期に発見できます。

診断の第一歩は「耳」

整備機器を使う前に、走行テストやハンドル操作で音の変化を感じ取ることが診断の基本です。速度に比例して音が大きくなる、または左右どちらかに荷重をかけると音が変化する――このような傾向が見られる場合は、ほぼベアリングに原因があります。耳で判断した感覚をもとに、リフトアップによる物理的な点検で確証を得る流れが理想です。

修理はトルクと清掃がカギ

ハブベアリング交換は、単に部品を入れ替えるだけではありません。ABSセンサー周辺の清掃やトルク管理を正確に行うことで、再発を防ぎ、静かな回転を長く維持できます。とくにボルトの再使用や締付け不足は、整備後の異音再発や安全トラブルにつながるため、必ず新品ボルトで規定値に従うことが大切です。

再発防止とメンテナンス意識

ローダウン車や重いホイールを装着している場合は、ベアリングへの負荷が増すため、定期点検と早期交換を心がけましょう。異音が完全に消えたあとも、年に一度は足回りの点検を行うことで、静粛性と直進安定性を保てます。音がしなくなった=終わりではなく、「再発を防ぐための意識」がメンテナンスの一部です。

安全で快適な走行のために

ハブベアリングは車の“心臓の軸”とも言える部品です。小さな異音を見逃さず、確実な診断と正確な整備を行えば、車本来の静かで滑らかな走りが戻ります。音に敏感になることは、安全への第一歩です。静かな足回りこそ、ドライバーと同乗者に安心をもたらす最大のポイントと言えるでしょう。

足回り関連の施工費用と効果まとめ

よくある質問(FAQ)

Q1. 「ごぉー音」がしても走行に支障がなければ放置して大丈夫?

一見問題なく走れても、ベアリングの摩耗が進むと走行中にハブが固着する危険があります。最悪の場合、ホイールがロックして事故につながるおそれも。初期段階なら部品交換だけで済みますが、放置するとナックルやドライブシャフトまで損傷することがあります。異音に気づいたら早めの点検が安心です。

Q2. ベアリングの寿命はどのくらい?

使用環境によりますが、一般的には走行距離10〜15万km程度が目安です。降雪地域や未舗装路を走る頻度が高い車は、塩害や振動で早期に劣化する傾向があります。車検ごとにガタや異音のチェックを行うことで、突然の故障を防げます。

Q3. 片側だけ交換すれば十分?

異音が片側からでも、反対側のベアリングも同じ走行距離を経ています。反対側も近いうちに劣化が進む可能性があるため、左右同時交換が理想的です。工賃をまとめて抑えられるメリットもあります。

Q4. ベアリング交換後、慣らしは必要?

新品のベアリングは組み付け直後から安定して使用できますが、最初の100km程度は急発進・急制動を避けるのが無難です。グリスが内部でなじむまで静かに走行することで、長持ちさせることができます。

Q5. タイヤを替えたら「ごぉー音」が消えた。これで安心?

タイヤノイズが原因だった場合もありますが、もし音が完全に消えず、速度や方向で音の出方が変わるようなら、ベアリングの初期摩耗を疑いましょう。タイヤ交換後も定期的に確認を行うのがおすすめです。

Q6. 異音が出ている状態で長距離走ってしまった場合は?

すぐに整備工場で点検を受けましょう。摩耗が進むとベアリングの内部温度が上昇し、グリスが焼き切れることでさらに損傷が進行します。早期対応であればハブ交換のみで済みますが、遅れるとナックルやシャフト交換が必要になることもあります。

Q7. 自分で交換するのは難しい?

専用プレス機やトルクレンチが必要な作業であり、DIYにはややハードルが高い整備です。締付トルクや圧入角を誤ると再発の原因になるため、経験がない場合はプロの整備士に依頼するのが確実です。

ハブベアリングの異音は、車の安全と快適性を左右する重要なサインです。音の違和感を感じたら、迷わず点検を受けましょう。早期発見・確実な整備が、静かで安心な走りを長く保つ秘訣です。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント