この内容を読む前に、DSGの基礎知識もチェックしておくと理解が深まります。

👉DSGの基礎知識|乾式・湿式の違いとジャダー対策・オイル交換・メカトロ修理まとめ

デュアルクラッチトランスミッション(DSG)は、高効率とダイレクトな変速フィールを両立する先進的な機構ですが、その心臓部ともいえる メカトロニクスユニット(油圧制御+電子制御モジュール) に不具合が生じると、走行不能や変速異常といった致命的な症状を引き起こします。

特に2000年代後半以降のフォルクスワーゲンやアウディ車では、このユニットの経年劣化・電磁バルブ故障・データ破損が増えており、適切な診断と修理対応が求められます。

本稿では、静岡県沼津エリアに拠点を置く トランスミッション専門工房「トイズ」 の事例をもとに、

メカトロニクス修理やデータ移植の技術的仕組み、乾式・湿式DSGそれぞれの対応方法、

さらに純正イモビライザー登録やキー作成といった関連技術までを体系的に解説します。

参考資料:ナイルメカチャンネル「【ミッションに強い】沼津に出来た後輩の工場をご紹介します!」

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

DSGメカトロニクスとは

エンジンとミッションをつなぐ“頭脳ユニット”

フォルクスワーゲンやアウディに搭載される DSG(デュアルクラッチトランスミッション) は、

高効率な変速とスポーティなダイレクト感を両立した先進的なシステムです。

その中枢にあるのが、 メカトロニクスユニット(Mechatronics Unit) と呼ばれる装置です。

このメカトロは、油圧制御機構と電子制御基板が一体化したモジュールで、

クラッチの操作、ギア選択、変速タイミングといったすべての動作を管理しています。

つまりDSGにとっての「頭脳」であり、「心臓」でもある存在です。

メカトロニクスはどこにある?

メカトロの構成と役割

メカトロは大きく3つの要素で構成されています。

これらが緻密に連携することで、ATよりも速く、MTよりも正確な変速が可能になります。

故障時に現れる代表的な症状

メカトロに不具合が生じると、次のような症状が出ます。

これらの症状は「クラッチの摩耗」と誤解されがちですが、

実際にはメカトロ内部のソレノイド固着や通信エラーが原因であることも多くあります。

- Dレンジでも動かない?7速乾式DSGの故障原因と正しい停車操作

- 乾式7速DSGのクラッチ構造とジャダーの原因|世代差・交換方法・長持ちのコツ

- 7速乾式DSGのジャダーはクラッチだけが原因じゃない?点火系メンテで改善する理由と対策

- DSGメカトロのオイル漏れ原因と修理内容|7速乾式DSGのガスケット・Oリング交換ポイント

電子と油圧の融合が生む精密制御

メカトロの大きな特徴は、電子制御と油圧制御をひとつの筐体に統合している点です。

たとえば、ドライバーがアクセルを踏み込んだ瞬間、

電子制御基板がエンジン負荷を解析し、

油圧ブロックがその指令どおりにクラッチを押し引きして変速を行います。

この緻密な連携こそが、DSG特有の速くて滑らかな変速を支えているのです。

不具合発生のメカニズム

精密制御ゆえの“複合トラブル”

メカトロニクスユニットは、油圧制御と電子制御が一体化した極めて繊細な装置です。

そのため、一部の不具合がほかの系統に連鎖しやすく、

単純な「部品交換」では直らないケースも多く見られます。

故障の原因は大きく分けて油圧系・電気系・機械系の3つ。

ここでは、それぞれの代表的なメカニズムを整理して解説します。

油圧経路の詰まり・ソレノイド固着

まず多いのが、油圧経路の詰まりやソレノイドバルブの動作不良です。

メカトロ内部では複数の油路が緻密に配置され、

ソレノイドが電磁力でオイルの流れを切り替えることでクラッチを動かしています。

しかし長期間オイル交換を行わないと、

微細な金属粉やクラッチ粉がバルブ通路に蓄積し、

油圧の応答が遅れたり、弁が開閉しにくくなることがあります。

その結果、発進時にクラッチがつながらない、

変速時にギクシャクするなどの症状が現れます。

特に7速乾式DSG(DQ200)では電動ポンプ制御のため、

油圧低下が変速不能に直結するケースもあります。

電子基板の熱劣化・通信エラー

次に多いのが電子制御基板(TCU)の熱劣化です。

メカトロ内部はエンジンやトランスミッションのすぐ近くに配置されるため、

長年の熱負荷によってハンダクラックや素子の断線が起きやすくなります。

これが通信エラーを引き起こし、

「ギアが入らない」「警告灯が点滅する」といった症状を招きます。

また、制御基板上のメモリ破損や電源ラインの不安定化によって、

学習値やクラッチ位置情報が失われることもあります。

この場合、メカトロを交換してもデータを移植しない限り正常に動作しないため、

高度な再書き込み技術が必要になります。

センサー類の断線・誤信号

メカトロ内部には、油圧・回転数・温度・車速などを検出する

複数のセンサーが内蔵されています。

このうち、圧力センサーや車速センサーの断線が起こると、

TCUが誤った制御を行い、変速ショックや失速の原因になります。

とくに経年車では、コネクタの腐食や振動による接触不良も見逃せません。

関連部品への影響連鎖

メカトロの不調は単体にとどまらず、クラッチやマウントにも波及します。

たとえば油圧制御が不安定になると、

クラッチプレートが半クラッチ状態を長く保つことになり、摩耗が加速。

結果として、クラッチ交換が必要なほどのダメージを受けることもあります。

メカトロの故障は「電子系が原因か、油圧系が原因か」を見極めるのが重要です。

見た目には異常がなくても、内部では圧力のわずかなズレが生じていることも多く、

正確な診断には専用テスターと油圧計測機器が不可欠です。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

メカトロニクス修理とデータ移植の工程

修理は“分解”ではなく“再構築”

メカトロニクスユニットの修理は、単に壊れた部品を取り替える作業ではありません。

電子制御・油圧制御・データ通信という3つの領域を同時に扱う総合整備です。

そのため、専門設備と精密な手順を踏まなければ、

クラッチの動作や変速制御が正常に再現できません。

ここでは、実際に行われるデータ移植を含む再生整備の流れを、わかりやすく紹介します。

① 故障ユニットからのデータ読み出し

修理の第一歩は、旧メカトロから制御データを抽出することです。

この中には、車両のVIN(車体番号)・ギア比・学習値・クラッチ位置情報など、

車ごとに固有の制御パラメータが含まれています。

これらのデータは、車両とTCU(制御基板)を結びつける“個体識別情報”であり、

単純に別ユニットへ付け替えただけでは動作しません。

専用端末を使って、旧ユニットのEEPROM(不揮発メモリ)から

データを読み出し、安全なストレージへ保存します。

この工程には、データ破損を防ぐための静電対策・電源安定化が欠かせません。

② 新品ユニットへのデータ書き込み

続いて、新品またはリビルト済みのメカトロに

先ほど抽出したデータを 書き込み(クローン化) します。

これにより、新ユニットが車両側のECUやイモビライザーと整合し、

同一車両として認識されるようになります。

Golf 7以降のMQBプラットフォームでは、

メカトロ内部にイモビライザー連動チップが組み込まれており、

このデータ適合が成功しなければエンジンが始動しません。

そのため、メーカー純正のオンライン認証または

専用ツールによる“データ移植+再同期”が必須です。

③ 初期設定と作動確認

データ移植が完了したら、メカトロを車両に組み付け、

診断機を用いて初期化・測定・学習リセットを行います。

油圧ラインのエア抜き、ソレノイド動作確認、クラッチ位置学習など、

複数のチェック項目を経て初めてDSGは正常作動に戻ります。

特に重要なのが、クラッチ圧の学習値。

これはクラッチ板と油圧ピストンの“距離”を自動測定するデータで、

これを正しく登録しないと発進時のジャダーやギクシャクが残ってしまいます。

最後にロードテスト(実走試験)を行い、変速ショックや油圧応答を確認。

問題がなければ修理完了となります。

④ 「動く」だけでなく「正しく動かす」整備へ

メカトロ修理のゴールは、“動くようにする”ではなく、

元の変速フィールと精度を再現することにあります。

そのためには、データの整合性・油圧の安定・電子基板の健全性という

3つの要素をすべて満たす必要があります。

データ移植を正しく行うことで、

車両固有の変速特性を維持しながら、

新品同様のスムーズなドライブフィールを取り戻すことができるのです。

普段は国産車をメインに扱う整備工場でも、こうした欧州車整備の手順や注意点を知っておくと、受け入れの幅が広がります。

輸入車対応を視野に入れて現場の環境を整えるなら、整備用品や作業環境アイテムを幅広く扱う「ヨロスト。」をチェックしてみてください。

配線・バッテリー・エンジンオイルなど、どのメーカー車種でも役立つアイテムがそろっています。

初めての方でも扱いやすい商品が多いので、DIYメンテナンスの第一歩にもおすすめです。

DSGの構造別整備ポイント

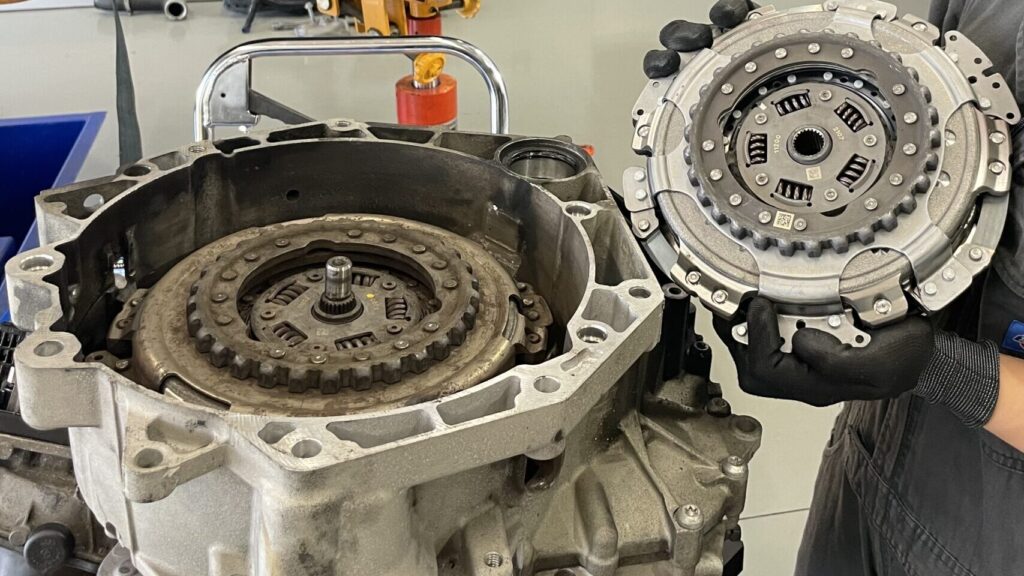

乾式と湿式 ― 構造が違えば修理方針も変わる

DSG(デュアルクラッチトランスミッション)は一見同じように見えても、

乾式タイプ(DQ200)と湿式タイプ(DQ250・DL501など) で構造も整備方針も大きく異なります。

それぞれの構造特性を理解することが、正しい修理と再生の第一歩です。

ここでは、2タイプの整備上の違いと注意点を整理して紹介します。

乾式DSG(DQ200系)――軽量・効率重視の繊細構造

乾式DSGは、主に1.2〜1.4Lクラスの小型エンジンに搭載されており、

クラッチがオイルに浸らない乾式多板構造を採用しています。

オイルポンプは電動式で、油圧を必要なタイミングだけ作動させる設計。

燃費効率が高い反面、熱や油圧不足の影響を受けやすいのが特徴です。

整備のポイント

湿式DSG(DQ250/DL501系)――高トルク対応の耐久型

一方、湿式DSGは2.0L以上の高出力エンジンを中心に採用され、

クラッチがオイルに浸る油冷式構造です。

クラッチ板をオイルで冷却できるため、熱に強く、トルク容量も大きいのが特徴です。

ただし構造が複雑で重量があり、メカトロやクラッチ交換には熟練した技術が必要です。

整備のポイント

構造を理解してこそ正確な整備ができる

乾式は軽快で省エネ、湿式は耐久性とスムーズさを重視。

それぞれに特有の弱点とメンテナンスポイントがあり、

同じ“DSG修理”でも必要な技術と設備はまったく異なります。

熟練の専門工房では、これらの構造差を理解したうえで、

車種別・型式別に最適なリビルトやデータ移植手順を使い分けています。

TOY’sの設備と強み

“分解できる”ではなく“再現できる”技術

DSGメカトロニクスの修理は、一般的な整備工場で扱うには非常にハードルの高い作業です。

理由は、単に分解・交換するだけでなく、油圧・電子・データの3要素を正確に再現しなければならないからです。

そのため、再生整備を行うには専用設備と経験の積み重ねが欠かせません。

静岡県沼津に拠点を構える トランスミッション専門工房「TOY’s(トイズ)」 は、

国内でも数少ないDSGリビルトに特化した工房のひとつ。

VW専門店「ナイルプラス」と連携しながら、

全国の整備工場からメカトロ修理依頼を受け付けています。

専用治具・測定機器を駆使した精密作業

メカトロの分解・再組立には、 専用の治具(ジグ) と高精度トルクレンチが必須です。

たとえばソレノイドの位置決めやアキュムレータの締付角度など、

メーカー基準に沿ってトルク+角度管理を行う必要があります。

これを正確に再現できるのは、専用工具と豊富な実績を持つ工房ならではです。

また、油圧ラインの再確認には油圧テスターと電子計測器を併用。

修理後に圧力特性を数値でチェックし、正常値との誤差がないことを確認します。

単なる「交換修理」ではなく、「設計値まで戻す再現整備」こそがトイズの強みです。

データ端末とオンライン認証環境

Golf 7以降のDSGでは、メカトロが車両のイモビライザーやキー情報と連動しています。

このため、修理後のデータ移植や同期には、

フォルクスワーゲン正規のオンライン認証システムまたは

専門のデータ端末が必要になります。

トイズでは、これらのデータ移植作業を自社で完結できる設備を保有。

「動かない」「同期できない」といったトラブルを回避し、

最短で現場復帰が可能な整備体制を整えています。

この“電子的な再適合”まで対応できることが、

一般整備工場との最大の違いです。

技術連携と部品供給のネットワーク

トイズは、Deemark・ナイルプラス・VA Performanceなど

複数の欧州車専門店と技術協力体制を築いています。

また、ドイツやイタリアの正規部品ルートから

純正・対策仕様ソレノイドやガスケットを直接調達し、

国内在庫を常に確保。

これにより、故障発生から修理完了までの納期短縮と品質安定化を両立しています。

DSGを軸とした“専門性の深さ”

トイズが扱うのはVW/Audiだけではありません。

同じ構造を持つPorsche MacanやSkoda、SEATなどにも対応し、

DSG/Sトロニック系のトランスミッションに幅広く精通しています。

専門性の高さはもちろん、

実際のトラブルデータをもとにした原因分析力と再現整備の技術力が評価されています。

まとめ

DSGメカトロの再生整備には、

――これらすべてがそろって初めて、高い信頼性を実現できます。

トイズのような専門店が存在することで、

“交換しか選択肢がない”と思われていたDSG修理に、

「再生」という新たな選択肢が生まれています。

TOY’s一般整備・派生対応サービス

トランスミッション以外も幅広く対応

メカトロ修理やDSGのリビルトを得意とするトイズですが、

実際の現場では一般整備や車検、足回り整備といった日常メンテナンスも数多く手掛けています。

専門性を核にしつつも、ユーザーの「車全体を任せたい」という声に応える形で、

総合整備の体制を整えているのが特徴です。

沼津市の拠点には、輸入車対応の2柱リフトや大型リフトを完備。

Volkswagen・Audiだけでなく、Mercedes-BenzやBMW、さらにGクラスなどの重量級SUVにも対応可能です。

オイル交換や足回り点検といった軽整備から、車検整備までワンストップで行えます。

派生メニュー:オイル交換・足回り・電装系

トイズでは、トランスミッション関連と親和性の高いメニューを重点的に提供しています。

純正キー作成・オンライン登録にも対応

トイズでは、フォルクスワーゲン/アウディの純正スペアキー作成やオンライン認証登録にも対応しています。

これは、DSGのデータ移植やイモビライザー同期で培ったノウハウを活かしたサービスです。

ディーラー以外であっても、ドイツ本国サーバーと通信して正式登録を行うことができるため、

「キーを紛失した」「中古車で予備がない」といったケースでも迅速に対応可能です。

整備を支える“現場力”と“安心感”

トイズのもうひとつの強みは、作業品質の再現性にあります。

担当スタッフはすべて欧州車整備の経験を持ち、

ナイルプラスやDeemarkなどの関連店舗で培われた知見を現場に反映。

整備内容は写真付きで報告され、ユーザーが状態を把握できる安心設計です。

また、納車後のアフター対応も充実しており、

「異音が気になる」「変速に違和感がある」といった軽微な相談も

診断機で確認しながらその場で判断できる柔軟さが支持されています。

トイズは、トランスミッションの専門性を軸に据えながらも、

一般整備・車検・電装診断・キー登録といった総合メンテナンス工場として機能しています。

単なる修理業者ではなく、「車全体の健康を預かるパートナー」として、

地域ユーザーや全国の整備工場から信頼を集めています。

整備事例:Golf 6 GTI メカトロ交換

症状:1速のみ作動し、他のギアが入らない

今回の整備事例は、Golf 6 GTI(型式:1K系)で発生したメカトロ不良です。

入庫時の症状は「Dレンジに入れても発進しない」「Rレンジでも動かない」というもので、

唯一、1速のみ作動するという状態でした。

診断機(VCDS)で読み取ると、偶数段クラッチ回路の油圧異常とソレノイドバルブの電流エラーが同時に検出。

メカトロニクスユニット内部の電磁バルブ不良が疑われました。

このようなケースでは、クラッチそのものよりもメカトロ側の制御不具合が多く、

データ破損またはソレノイド固着が原因であることが多いです。

旧ユニットからのデータ読み出し

まず、故障した旧ユニットからデータを吸い上げます。

DSGのメカトロには、次のような車両固有データが保存されています。

これらを 専用データ端末(例:Autel, ODIS, PCM) を用いて読み出し、

新品またはリビルトユニットへ移植します。

この手順を省くと、クラッチ作動位置がずれたり、エラーコードが残ったままになります。

トイズでは、車両から直接吸い出したデータをバイナリ単位で解析・同期するため、

交換後も純正同等の動作を再現できます。

新ユニットの同期と初期化

データ移植を終えた新ユニットを装着し、続いて初期設定とクラッチ学習を実施します。

ここでは、DSGのK1/K2クラッチを正確に開閉させながら、

油圧応答やシフトフォークの動作を電子制御で調整します。

この工程は温度条件や油圧状態によって結果が左右されるため、

トイズでは油温を35〜45℃に維持した状態で作業を行います。

すべての学習が完了すると、変速時のショックが消え、滑らかな変速フィールが戻ります。

試運転と最終確認

組み付け後は試運転を行い、

・発進時のクラッチミートの滑らかさ

・変速タイミング

・加減速時のギア保持挙動

などを確認。

診断機で再度エラーログを読み取り、

異常がなければ作業完了です。

今回のGolf 6 GTIでは、

交換後にDレンジ・Rレンジともにスムーズに作動し、

変速ショックも解消。

ドライバーの感想としても「新車時のように変速が軽い」との評価が得られました。

データ適合こそが“命”

DSGメカトロ交換のポイントは、ハード修理+データ整合の両立にあります。

外見は同じユニットでも、内部のプログラムや学習値が一致していなければ正常動作しません。

トイズのように専用機材と豊富な経験を持つお店だからこそ、

こうした繊細な工程を再現できるのです。

信頼できるDSG修理を行うために

「交換」から「再生」へ ― 修理の考え方を変える時代

DSGメカトロニクスは、もともと“交換前提”で設計されたユニットです。

ディーラー修理では故障時にアッセンブリー交換が基本で、修理費は30万〜40万円に及ぶことも珍しくありません。

しかし近年では、 専門工房による再生整備(リビルト修理) という新たな選択肢が広がりつつあります。

再生整備とは、単なる中古再利用ではなく、

検査・分解・部品交換・トルク管理・データ同期までを工程管理し、

新品にも劣らない性能を再現する修理方式のことです。

適切な知識と設備があれば、コストを抑えながらも高い品質を維持できます。

専門設備と知識が不可欠

メカトロニクスは、油圧・電子・通信の3つの分野が融合した精密装置です。

したがって、整備には以下のような専門設備が欠かせません。

これらのいずれが欠けても、修理の再現性は保証できません。

つまり、 「経験+設備+正確なデータ処理」 の3点が揃って初めて“信頼できる修理”が成立します。

外注・提携の重要性

すべての整備工場がメカトロ修理の環境を持てるわけではありません。

そのため、トイズやナイルプラスのような専門店と提携関係を築くことが、結果的にユーザーの利益につながります。

各工場が得意分野を持ち寄ることで、

「診断は地元工場」「修理は専門工房」「取付と学習は再び地元で」というように、

合理的かつ安心な修理フローを構築できます。

「安さ」ではなく「確実さ」を基準に選ぶ

リビルト品や中古メカトロを扱う業者の中には、

動作未確認やデータ未適合のまま販売するケースもあります。

価格だけで判断してしまうと、再び不具合が起こり結果的に高くつくことも。

修理先を選ぶ際は、次の点を必ず確認しましょう。

信頼できるお店は、必ずこれらの情報を開示しています。

確かな技術が“再び走らせる力”になる

DSGメカトロ修理は、単なる部品交換ではなく「再構築」です。

整備士が構造を理解し、データを読み解き、適切に再現する――

その積み重ねが一台一台の車を再び走らせます。

トイズやナイルプラスのような専門店が担うのは、

“壊れたものを直す”というよりも、

車の機能を正確に蘇らせるエンジニアリングの仕事です。

信頼できる整備士と出会えれば、

DSG搭載車も長く安心して乗り続けることができます。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

よくある質問(FAQ)

Q1. メカトロニクスの不具合はどんな症状で分かりますか?

代表的な症状は、DやRに入れても車が動かない/ギクシャクする/スパナマークが点灯するなどです。

また、「変速が遅い」「発進時にショックがある」「2速に入らない」なども要注意。

診断機でチェックすると「クラッチ圧制御異常」や「ソレノイド回路エラー」が記録されていることが多く、

早めの点検が望まれます。

Q2. メカトロのリビルトと新品交換は、どちらが良いですか?

どちらにもメリットがあります。

トイズやナイルプラスのような専門店のリビルトであれば、新品にも劣らない品質でコストを抑えられるのが魅力です。

Q3. データ移植は必ず必要ですか?

はい。

メカトロニクスユニットには車体番号・クラッチ学習値・変速制御プログラムが保存されています。

これを移植しないと、クラッチのミート位置がずれたり、ギアが入らなくなることがあります。

特にGolf 7以降のモデルでは、イモビライザー登録も必須となるため、

専用機材によるデータ移植が欠かせません。

Q4. 乾式と湿式DSGでは修理方法が違うのですか?

はい、構造がまったく異なります。

そのため、修理・分解・データ移植の手順もそれぞれ専用ノウハウが必要です。

Q5. 中古メカトロを流用しても大丈夫?

基本的にはおすすめできません。

中古ユニットは内部状態やデータ整合が不明なため、

そのまま取り付けると「ギアが入らない」「通信できない」などの不具合が発生する可能性があります。

どうしても中古を使う場合は、データ初期化・再学習処理を行える専門店に依頼しましょう。

Q6. 修理後の保証はありますか?

トイズやナイルプラスのリビルトメカトロには、

通常1年間の保証が付与されます(電子基板など一部除く)。

保証期間内に同症状が再発した場合は、検査・再調整を無償対応。

再生品質に自信があるからこそ、保証体制を明示しています。

Q7. メカトロ修理を依頼する際に準備しておくことは?

以下の情報をあらかじめ整理しておくとスムーズです。

- 車種・年式・型式(例:Golf 6 GTI/1K型/DQ250)

- 発生している症状の内容と頻度

- 診断機でのエラーコード(分かれば)

- 直近で実施したオイル交換や整備内容

これらが揃うことで、より正確な診断と見積もりが可能になります。

Q8. 修理後に再発することはありますか?

部品や作業が正しく行われていれば再発は少ないですが、

オイル管理や走行環境によっては再び負荷がかかる場合もあります。

とくに乾式DSGでは、渋滞や坂道発進が多い環境だと熱がこもりやすいため、

定期的なオイル点検やソフトウェア学習のリセットを行うと長持ちします。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼DSG修理・メンテの個別記事一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント