この内容を読む前に、DSGの基礎知識もチェックしておくと理解が深まります。

👉DSGの基礎知識|乾式・湿式の違いとジャダー対策・オイル交換・メカトロ修理まとめ

フォルクスワーゲンやアウディに広く採用されている7速乾式DSG(DQ200)。

軽快な変速フィールと高い燃費性能が魅力ですが、同時に“扱いが難しい”という印象を持つ方も少なくありません。

とくに多いのが、「発進時にガタガタと振動する」「クラッチ交換って大変らしい」といった声です。

このトランスミッションは、2つのクラッチを交互に動かす“デュアルクラッチ構造”。

その制御を油圧と電子制御が同時に担うことで、スムーズな変速を実現しています。

しかし、構造が繊細なぶん、運転のしかたや整備タイミングを誤ると、クラッチの寿命を縮めてしまうことがあります。

この記事では、実際の分解構造や世代ごとの改良点をもとに、

- 乾式DSGのクラッチがどう動いているのか

- なぜジャダー(発進時の振動)が起きるのか

- 長く快適に乗るためのポイント

を分かりやすく解説します。

参考動画:ナイルメカチャンネル「乾式7速DSGクラッチ交換」

参考記事:【クラッチ交換】7速乾式DSGを分解修理していきます!【ジャダーの原因】

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

- 【基礎知識】乾式7速DSG(DQ200)とは?構造と仕組みをわかりやすく解説

- 湿式DSGとの違い|構造・耐久性・冷却性能の差を比較

- ジャダー(発進時の振動)の原因とは?乾式DSGに多い症状を徹底解説

- クラッチ構造と世代別の違い(Gen1/Gen2)|改良点と耐久性の進化

- クラッチ摩耗の原因と運転習慣の影響|寿命を縮める“癖”とは?

- ジャダーを放置するとどうなる?トラブルが悪化する前にすべき対処

- クラッチ交換の流れ(概要) ― 整備の全体像をつかむ

- シム調整の考え方 ― 0.1mmの違いが変速フィールを変える理由

- “裏技”の真意 ― クラッチ粉洗浄はなぜ自己責任なのか?

- クラッチ交換後の学習・リセット手順|電子制御の再調整を忘れずに

- クラッチ寿命を延ばすコツ|乾式DSGを長持ちさせる運転とメンテ習慣

- 修理・交換費用の目安|ジャダー・クラッチ・メカトロ別の相場一覧

- 乾式DSGは“繊細だけど応えてくれるトランスミッション”

- よくある質問(FAQ)

- こちらの記事もおすすめ

- 車種別の不具合詳細

【基礎知識】乾式7速DSG(DQ200)とは?構造と仕組みをわかりやすく解説

まずは、7速乾式DSGの「仕組み」をやさしく整理してみましょう。

DSGとは“Direct Shift Gearbox”の略で、直訳すると「ダイレクトに変速するギアボックス」。

一般的なオートマチック(トルコン式)とは異なり、内部で2枚のクラッチが交互に動くことで変速をつないでいます。

デュアルクラッチの基本構造

7速乾式DSG(DQ200)は、次の3つの主要ユニットで構成されています。

- メカトロニクスユニット

油圧と電子制御でクラッチを押し引きし、変速タイミングを制御します。 - デュアルクラッチ(K1/K2)

K1が奇数段(1・3・5・7速)、K2が偶数段(2・4・6速+R)を担当。

交互に動くことで、変速時の“つなぎ目のない加速”を実現します。 - ギアボックス

エンジンの動力をタイヤに伝える変速機構です。

“乾式”構造の特徴

乾式とは、クラッチディスクがオイルに浸っていない構造を指します。

オイルを介さないため、摩擦損失が少なく軽量で、燃費性能が高いのが特徴です。

その反面、クラッチの冷却が難しく、渋滞や坂道発進のような高温環境では摩耗しやすくなります。

作動の流れ

発進時は、メカトロが油圧でクラッチレバーを押し、K1が接続。

走行中にK2側の次のギアをあらかじめ準備しておき、

変速の瞬間に“パッと交代”することでスムーズな切り替えを行います。

これが、DSG特有の「瞬間的で気持ちいい変速フィール」を生み出す仕組みです。

ただし、こうした精密な制御には繊細なクラッチ操作が求められるため、

わずかな摩耗や学習値のズレでも変速ショックやジャダーが発生することがあります。

湿式DSGとの違い|構造・耐久性・冷却性能の差を比較

同じ「DSG」と呼ばれていても、 乾式(DQ200)と湿式(DQ250/DQ381など) では構造も特性も大きく異なります。

どちらもデュアルクラッチ方式ですが、使われる場面や得意分野が異なります。

たとえるなら、乾式は「軽快なシティランナー」、湿式は「タフなアスリート」といったところです。

乾式DSG(DQ200)の特徴

乾式タイプは、クラッチがオイルに浸っていないため、構造がシンプルで軽量です。

オイルによる抵抗が少ない分、燃費性能に優れ、ギアの直結感も強く感じられます。

Golf 6や7、Polo、T-Crossなど、比較的コンパクトな車に多く採用されています。

ただし冷却機構を持たないため、渋滞や坂道発進のような「熱がこもる状況」が苦手。

クラッチディスクの温度が上がりやすく、摩耗やジャダー(発進時の振動)の原因となることがあります。

定期的なオイル交換や優しい発進操作が寿命を大きく左右します。

湿式DSG(DQ250/DQ381など)の特徴

一方の湿式タイプは、クラッチが専用のオイルに浸っている構造です。

このオイルが摩擦熱を吸収し、同時にギアやクラッチの潤滑・冷却を行います。

トルク容量が大きく、高出力エンジンにも対応できる耐久性を備えています。

Golf GTI、Passat、Tiguan、Arteonなど、トルクの強い車種で採用されています。

その代わり、構造が複雑でオイル量も多く、車両重量や整備コストが上がる傾向にあります。

燃費面では乾式よりわずかに不利ですが、安定性と信頼性では湿式が上です。

両者の比較表

| 比較項目 | 乾式7速(DQ200) | 湿式6速・7速(DQ250/DQ381) |

|---|---|---|

| 冷却方式 | 空冷(オイルに浸からない) | オイル循環による冷却 |

| オイル量 | 約2L弱 | 約6〜7L |

| トルク対応 | 約250Nmまで | 約400Nm以上 |

| メンテナンス頻度 | 早期交換推奨(2〜3万km) | 標準5〜6万km周期 |

| 採用車種 | Golf 6/7、Polo、T-Crossなど | Golf GTI、Passat、Tiguanなど |

違いを理解することで“最適なケア”が見えてくる

乾式DSGは、軽さとレスポンスを重視した構造。

湿式DSGは、トルクと安定性を重視した構造。

つまり、どちらが優れているというより、車のキャラクターに合わせて使い分けられているのです。

乾式DSGを長持ちさせるコツは、「熱をためない」「クラッチを焦がさない」運転。

このあと詳しく解説する「ジャダー(発進時の振動)」も、構造上の熱ストレスが大きく関係しています。

ジャダー(発進時の振動)の原因とは?乾式DSGに多い症状を徹底解説

乾式7速DSG(DQ200)で最もよく聞かれるトラブルが「ジャダー」。

発進時に“ガタガタ”と振動したり、滑るような感覚が出る症状です。

この現象は、DSGの制御トラブルというよりも、クラッチディスクの摩耗や熱劣化が主な原因です。

ジャダーとは何か?

ジャダーは、発進時にクラッチが滑らかにつながらず、

細かく断続的に「つながったり離れたり」を繰り返す現象です。

マニュアル車でいう“半クラッチがうまくいかない状態”と似ています。

ドライバーからすると、アクセルを踏んでもスッと動かず、

車体がブルブルと震えるように感じます。

原因①:クラッチディスクの摩耗

乾式クラッチは摩擦で力を伝える構造のため、

長期間使ううちにディスク表面が磨耗し、摩擦力が下がります。

摩擦面がツルツルになると、発進時にグリップが安定せず、

「つながり→滑り→つながり…」を繰り返してジャダーが発生します。

特に、渋滞や坂道で半クラッチを多用する運転環境では、

この摩耗が早く進みやすい傾向があります。

原因②:熱劣化と“焼けクラッチ”

乾式クラッチはオイル冷却がないため、

温度が上がりすぎるとフェーシング(摩擦材)が硬化し、

焼けたような表面になります。

この「焼けクラッチ」は摩擦係数が不安定で、

一見つながっているようでも滑ってしまうことがあり、

振動やショックの原因になります。

原因③:制御のズレやオイル劣化

メカトロニクス(油圧ユニット)が制御する“押す力”が、

学習データのズレやオイル劣化で微妙に狂う場合もあります。

油圧が安定しないと、クラッチが必要な圧力で押されず、

結果的に摩擦力が足りずにジャダーを誘発します。

この場合は、クラッチ自体よりもメカトロ側の再学習やオイル交換で改善するケースもあります。

原因④:クラッチ粉の蓄積

クラッチの摩耗粉がハウジング内に溜まり、

クラッチディスクの動きを妨げることがあります。

粉が湿気や油分と混ざると、クラッチ面にムラができ、

発進時の接触が不均一になってしまうのです。

専門工場では、クラッチ交換時にこの粉を分解清掃+エアブローで除去します。

乾式DSGのジャダーは、制御よりも機械的な摩耗と温度上昇が主な原因です。

つまり、優しい発進・定期オイル交換・渋滞時のNレンジ活用など、

日常の“ちょっとした工夫”で大きく防げるトラブルでもあります。

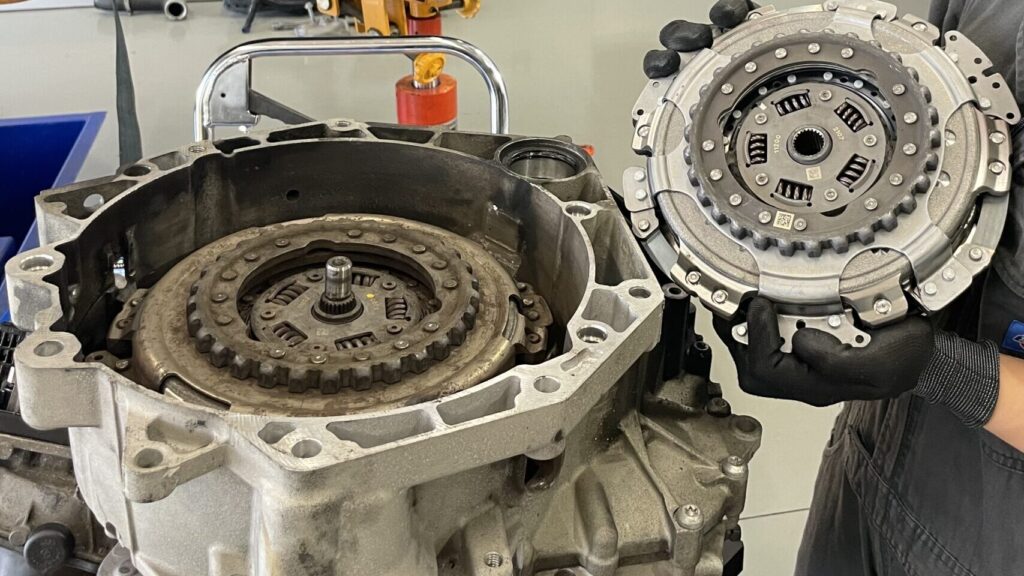

クラッチ構造と世代別の違い(Gen1/Gen2)|改良点と耐久性の進化

7速乾式DSG(DQ200)は、登場から10年以上の間に構造が少しずつ改良されています。

その中でも大きな変更点が「クラッチ構造」と「シム調整方法」です。

この違いを理解しておくと、どの世代のDSGが自分の車に搭載されているのか、

また“どんな整備が必要か”がイメージしやすくなります。

初期型(Gen1) ― 繊細だが個体差が大きい

初期型のDQ200は、Golf 6や初期型Beetleなどに搭載されていたタイプです。

クラッチレバーやシム(調整ワッシャー)の構造が複雑で、

一台ごとに“当たり方”の微調整が必要でした。

レバー自体が細身で可動式のため、

長く使うと剛性不足から押し圧が不安定になりやすく、

結果として発進ショックやジャダーが起きやすい傾向にありました。

整備時もシムの厚みを0.1mm単位で合わせる必要があり、

熟練した整備士の経験が仕上がりを左右していました。

改良型(Gen2) ― 構造をシンプルにして安定性アップ

2011年ごろ以降のGolf 7シリーズでは、Gen2と呼ばれる改良型が導入されました。

この世代では、クラッチレバー形状が強化リジッド型に変更され、

フォークの剛性が大幅に向上。

さらにシム調整が内部ワッシャー式となり、

精度を保ちながら組み付けがしやすくなりました。

結果として、クラッチの“押す力”がより均等に伝わり、

発進フィーリングがスムーズに。

初期型に比べ、ジャダーやショックの発生率も大きく減少しています。

「乾式なのにこんなに静か」と感じる人は、おそらくGen2以降の車です。

Gen1/Gen2の比較表

| 項目 | Gen1(〜2011年頃) | Gen2(2011年以降) |

|---|---|---|

| レバー形状 | 細身・可動式 | 強化リジッド型 |

| シム構造 | 外側調整式 | 内部ワッシャー式 |

| 剛性 | やや弱い | 改良で向上 |

| 当たり精度 | 個体差が大きい | 均一で安定 |

| 発進フィール | ややギクシャク | スムーズで静か |

| 採用モデル例 | Golf 6、初期Beetleなど | Golf 7、Polo後期など |

世代を見分けるポイント

クラッチユニットには「LUK」または「SACHS」と刻印があります。

また、製造年が2011年前後で分かれることが多く、

部品番号や刻印を見ることでどちらの世代か確認できます。

交換や中古流用を検討する際には、必ず同世代のクラッチを選ぶことが大切です。

Gen2ではクラッチレバー・フォークの剛性強化やシム構造の改善によって、

クラッチの寿命や発進の滑らかさが大きく向上しました。

「乾式DSGは壊れやすい」と言われたのは初期型の印象が強いためで、

実際には改良が進み、信頼性は大きく高まっています。

クラッチ摩耗の原因と運転習慣の影響|寿命を縮める“癖”とは?

乾式7速DSG(DQ200)は、機械的な摩擦で力を伝える仕組みのため、

日々の運転のしかたがクラッチの寿命に直結します。

「優しい発進」と「不要な熱をためない操作」――

この2つを意識するだけで、クラッチ寿命は大きく変わります。

半クラッチの多用は最大の敵

乾式DSGは、渋滞や坂道発進のときにクラッチがわずかに滑る“半クラ状態”を多用すると、

短期間で摩耗が進みます。

マニュアル車と同じく、摩擦材(フェーシング)が削れ、

発進時のジャダーやつながりの悪化を引き起こします。

特に、長時間ブレーキを踏んだままDレンジ保持の状態は要注意。

クラッチがわずかに接触したまま力を受けているため、

見えないところで常に摩耗が進んでいます。

Stop & Go(短距離移動)は冷却不足を招く

買い物や保育園の送り迎えなど、短距離の繰り返し運転では、

クラッチが温まりやすく、冷える時間が足りません。

乾式構造はオイル冷却がないため、

熱がこもるとフェーシングが硬化し、摩擦係数が不安定になります。

結果として、ジャダー(発進時のガタつき)が出やすくなります。

坂道ではサイドブレーキを先に

坂道発進で「ブレーキからアクセルへ素早く切り替える」操作は、

クラッチを強く擦らせる原因になります。

発進前にサイドブレーキ(または電動パーキング)を先に引いて保持すれば、

クラッチの負担を減らせます。

この操作ひとつで、発進ショックと熱上昇をかなり抑えられます。

オートホールド機能は積極的に使おう

近年のVW車には「Auto Hold」機能が搭載されています。

信号待ちなどで自動的に車を保持してくれるため、

クラッチが切り離された状態を保てます。

つまり、半クラ状態を作らないことで摩耗を防ぐ効果があります。

オートホールドを使うだけで、クラッチ温度の上昇を大幅に抑えられるのです。

走行環境と摩耗度の目安

| 運転状況 | クラッチ負担 | 備考 |

|---|---|---|

| 半クラ多用(渋滞・坂道) | 大 | 摩耗促進・焼けやすい |

| Stop & Go(短距離移動) | 大 | 熱だまり・冷却不足 |

| 高速道路多用 | 小 | 安定して摩耗少ない |

| オートホールド併用 | 中〜小 | 発進時ショック軽減に効果 |

クラッチの寿命を左右するのは、部品の品質だけでなくドライバーの癖です。

急発進を避け、停止中はNレンジまたはオートホールドで休ませる。

たったそれだけで、クラッチ交換までの距離は大きく延ばせます。

DSGは“丁寧に扱うほど応えてくれる機構”だということを覚えておきましょう。

ジャダーを放置するとどうなる?トラブルが悪化する前にすべき対処

発進時に感じる「ブルブル」「ガクガク」といった軽いジャダー。

最初のうちは「ちょっとしたクセかな?」と思ってしまいがちですが、

実はこの症状、DSGクラッチにとって“危険信号”の始まりです。

放置して走り続けると、摩耗や熱ダメージが一気に進行し、

やがては走行不能に陥るケースもあります。

1. クラッチフェーシングの焼付き

ジャダーが続くと、クラッチディスクの表面が高温にさらされ、

摩擦材(フェーシング)が硬化・変色していきます。

フェーシングが焼けると摩擦力が不均一になり、

クラッチが「つながる」「切れる」を正しく繰り返せなくなります。

結果として、発進時のショック・変速時のギクシャクが悪化し、

ついにはクラッチが完全に滑るようになります。

この段階に達すると、クラッチ交換が避けられず、

修理費用は20〜30万円規模に膨らみます。

2. メカトロニクスの押圧制御が狂う

DSGのメカトロニクスは、クラッチの摩耗に応じて

「どのくらいの力で押すか(押圧値)」を細かく学習しています。

ジャダーによってクラッチが滑ったり、

摩擦がムラになったりすると、この制御値がズレていきます。

結果として、油圧のかかり方が不安定になり、

「Dレンジに入っても動かない」「スパナマークが点く」など、

より深刻なトラブルへ発展します。

この段階では、 メカトロ修理(約15〜25万円) が必要になります。

3. 熱膨張による周辺部品の変形

クラッチが滑り続けると、内部温度は100℃を超えることがあります。

これにより、ハウジングやベアリングスリーブが微妙に歪み、

メカトロとの位置関係がズレることがあります。

一度歪むと金属パーツの“当たり”が変化し、

新しいクラッチを入れてもジャダーが残るケースも。

つまり、放置期間が長いほど修理後の再発リスクも上がるのです。

4. 早期発見・対策が最大のコスパ

もし「発進時だけ軽く振動する」「たまにショックが出る」程度なら、

まだクラッチ本体を交換しなくても、学習リセットやオイル交換で改善する可能性があります。

逆に、焼け付きが進むと交換必須。

症状が軽いうちに専門店で診てもらうことが、

最小限の出費で済ませる一番の方法です。

ジャダーは「前兆」ではなく「警告」

DSGのジャダーは、車が「クラッチが限界に近い」と教えてくれているサインです。

放置するとクラッチ→メカトロ→ハウジングと損傷が連鎖します。

「軽い振動だから大丈夫」と思わず、

早めの点検と調整が、結果的に車と財布の両方を守ります。

だから選択肢は3つ

こんなとき、VWオーナーにできる現実的な選択肢は次の3つです。

① まずは診断・見積もり

輸入車に強い整備士が原因を特定し、必要最小限で提案。

② 高額修理の前に査定

整備履歴・社外パーツまでプラス査定の外車専門。

③ 修理費リスク回避の“定額で新車”

車検・税金・メンテ込の月額で故障ストレスから解放。

ワンポイント

「走れるから大丈夫」と思っても、実際はいつ爆発するか分からない爆弾を抱えている状態です。

早めに動くほど、費用もダメージも抑えられます。

クラッチ交換の流れ(概要) ― 整備の全体像をつかむ

乾式7速DSG(DQ200)のクラッチ交換は、見た目以上に繊細な作業です。

ただ単に「古いものを外して新しいものに交換する」だけではなく、

0.1mm単位の精密な調整(シム調整)と学習リセットが必要になります。

ここでは、その一連の流れをわかりやすく整理します。

ステップ①:DSG本体を車両から取り外す

まず車の下からミッション全体を取り外します。

この工程だけでもかなりの手間がかかり、

エンジンマウントや補機類を外す必要があります。

乾式DSGは比較的軽量ですが、

クラッチ交換のためにはトランスミッションごと降ろすのが基本です。

ステップ②:メカトロニクスを分離する

次に、油圧を制御する「メカトロニクスユニット」を外します。

ここは電子基板と油圧バルブが一体になっているため、

少しの衝撃や汚れでも不具合につながるデリケートな部分です。

整備士は静電気対策を行い、

オイルの侵入を防ぎながら慎重に取り外します。

ステップ③:クラッチアッセンブリの取り外し

メカトロを外すと、奥にクラッチアッセンブリが現れます。

Cリング(固定用リング)を外して、

2枚のクラッチ(K1とK2)をまとめて取り出します。

この時点で、摩耗状態やフェーシング(摩擦材)の焦げ付き具合を確認します。

焦げや粉が多い場合は、発進時の熱ストレスが強かったサインです。

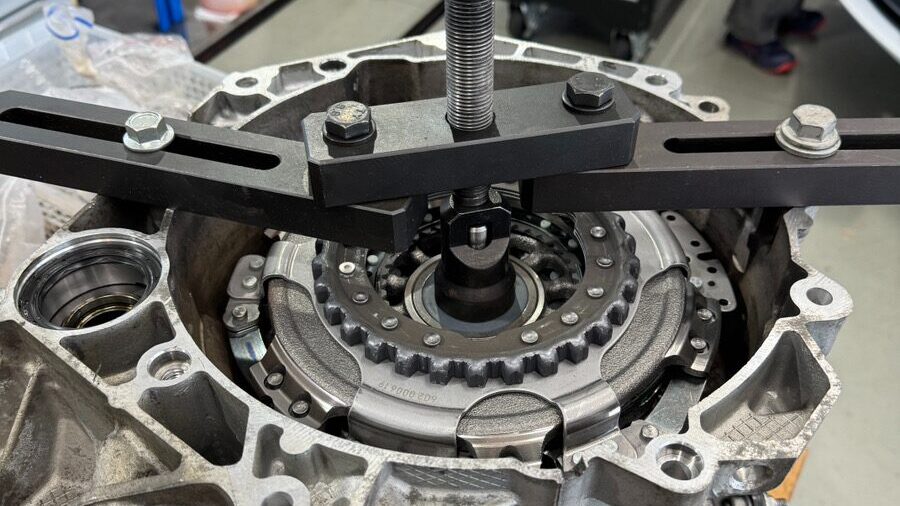

ステップ④:新品クラッチを組み付ける

新しいクラッチを取り付ける際は、

まずハウジング内を清掃・脱脂してから圧入します。

クラッチは専用のSST(サービススペシャルツール)を使って均等に押し込み、

センター位置がずれないように固定します。

この工程を丁寧に行わないと、発進時に“片当たり”が発生し、

再びジャダーの原因になってしまいます。

ステップ⑤:シム調整(最重要工程)

クラッチ交換作業の中で、最も重要なのが シム(調整ワッシャー) の設定です。

K1とK2という2つのクラッチの“当たり厚”を0.1mm単位で測定し、

押し圧が規定範囲に収まるように調整します。

この精度が甘いと、発進ショック・ギア抜け・滑りといった症状が出ます。

専門店では、専用治具またはダイヤルゲージで実測して微調整します。

ステップ⑥:メカトロ再装着・学習リセット

クラッチを組み付けたら、メカトロニクスを戻し、

トルク管理をしながらボルトを締め付けます。

その後、診断機(VCDSや純正VAS)を使ってクラッチの基本学習を実施。

クラッチのストロークや押圧タイミングを再設定し、

試運転で変速ショックがないか確認します。

高精度な整備が寿命を左右する

乾式DSGのクラッチ交換は、整備士の経験と精度が結果を大きく左右します。

特に「シム調整」と「学習リセット」が正しく行われていないと、

新品に交換しても数千kmで再び症状が出ることも。

このため、単なる部品交換ではなく、専門工場での精密整備が推奨されます。

同じクラッチ交換でも、「仕上がりの滑らかさ」が大きく変わる理由はここにあります。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

シム調整の考え方 ― 0.1mmの違いが変速フィールを変える理由

乾式DSG(DQ200)のクラッチ交換で最も重要な工程――

それが「シム調整」です。

これはクラッチの押し当て具合をミリ以下の単位で調整し、

正しく力が伝わるようにするための微調整作業です。

言い換えれば、0.1mmの違いが“変速ショックの有無”を決めるほど、繊細な世界です。

シムとは? その役割を簡単に言うと

シムとは、薄い金属製のワッシャー(スペーサー)のこと。

クラッチディスクとハウジングの間に入れることで、

クラッチが押される“初期の位置”を微調整します。

これにより、クラッチの噛み込みが早すぎたり遅すぎたりしないように、

車ごとに最適な押圧距離を決めているのです。

なぜ0.1mm単位の精度が必要なのか?

たとえば、シムの厚さがわずかに厚すぎると、

クラッチが常に強く押され、半クラ状態のまま走ることになります。

その結果、発進時のジャダーやクラッチの焼けが発生。

逆に薄すぎると、押し当てが足りず、

ギアが完全に噛み合わない「スリップ状態」となり、

トルクの伝達が不安定になります。

どちらもミッション内部で“無理がかかる状態”となり、

最悪の場合、クラッチやメカトロに負荷が集中して早期故障を招きます。

測定と調整のプロセス

専門工場では、クラッチ交換時に次の手順で調整を行います。

| 測定項目 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| K1クラッチ距離 | 外側クラッチの押圧距離を測定 | 摩耗補正・圧力均一化 |

| K2クラッチ距離 | 内側クラッチの押圧距離を測定 | 同上 |

| 平均値・補正値算出 | 両者の差を調整して指定値(±0.1mm)内に収める | 正確な作動点を確保 |

測定後は、シム厚の組み合わせを選びながら数回組み直し、

油圧作動を確認して最終値を確定します。

熟練整備士の“感覚補正”

理論値どおりでも、実際の組み付けでは微妙な誤差が出ます。

そのため、経験豊富な整備士は測定値だけでなく、

クラッチの動きや手応え、音、組付け抵抗を見ながら微調整を行います。

この“感覚補正”があるかどうかで、

交換後の発進フィールやシフトレスポンスに大きな差が出るのです。

「同じ部品を使っても店によって仕上がりが違う」と言われるのは、

まさにこの工程の精度が違うためです。

シム調整はDSGの心臓部

シム調整は、見た目にはただのワッシャー交換のようですが、

実際にはクラッチの命を左右する調整作業です。

わずか0.1mmのズレでも、DSG全体の動きが変わるほど繊細。

乾式DSGを長く快適に使うためには、

部品交換だけでなく、この精密な“調整の質”こそが最も大切です。

普段は国産車をメインに扱う整備工場でも、こうした欧州車整備の手順や注意点を知っておくと、受け入れの幅が広がります。

輸入車対応を視野に入れて現場の環境を整えるなら、整備用品や作業環境アイテムを幅広く扱う「ヨロスト。」をチェックしてみてください。

配線・バッテリー・エンジンオイルなど、どのメーカー車種でも役立つアイテムがそろっています。

初めての方でも扱いやすい商品が多いので、DIYメンテナンスの第一歩にもおすすめです。

“裏技”の真意 ― クラッチ粉洗浄はなぜ自己責任なのか?

乾式DSG(DQ200)は、その名の通り「クラッチがオイルに浸かっていない」構造です。

つまり、摩擦で出た粉(クラッチ粉)がオイルで流れず、ハウジング内に残るのが特徴。

この粉が発進時のジャダーを悪化させる要因になることもあります。

そのため、一部では「洗浄すれば改善する」という情報が出回っていますが、

実際にはリスクの高い整備行為でもあります。

クラッチ粉とは?

クラッチが摩耗すると、フェーシング(摩擦材)が削れて粉状になります。

これはマニュアル車でも同様の現象で、乾式構造では避けられません。

通常はケース内部にとどまり、クラッチ作動には直接影響しませんが、

粉が湿気や油分と混ざると、粘着性の汚れとなってクラッチの動きを鈍らせることがあります。

この状態が続くと、発進時のつながりがムラになり、ジャダーが再発するケースもあります。

洗浄の考え方 ― 正しくは「分解清掃」

専門工場では、クラッチ交換やオーバーホールの際に、

ハウジング内部を分解清掃とエアブローで丁寧に仕上げます。

部品をすべて外した状態で粉を飛ばし、金属面を乾いた状態に保つのが基本です。

この「乾式清掃」は安全で効果的ですが、

YouTubeなどで見かける“水や溶剤を使った洗浄”はまったく別物です。

水分が残ると、クラッチやベアリングのサビ、

さらにはセンサー誤作動や接点不良の原因にもなりかねません。

「散水洗浄」のリスクとは?

動画の中でクラッチハウジング内を水で洗い流す例がありますが、

これは実験的な方法であり、整備マニュアルにも存在しません。

乾式構造に水を使うと、

一時的にジャダーが軽減するように見えても、

再び粉が発生すれば症状は戻り、むしろ劣化を早めてしまう可能性もあります。

専門店で行われる安全な方法

VW専門店では、クラッチ交換時に以下のような流れで安全に清掃します。

| 工程 | 内容 |

|---|---|

| 分解 | クラッチとメカトロを完全に分離 |

| 清掃 | エアブローと乾式ブラシで粉を除去 |

| 確認 | ハウジング内の摩耗・ヒート跡を点検 |

| 再組付 | 乾いた状態でクラッチを圧入・調整 |

この方法であれば、粉の再付着を防ぎながら

クラッチ作動部のクリアランスを正確に保つことができます。

DIYでは避け、専門工場での対応を

クラッチ粉洗浄は「即効性のある裏技」に見えて、

実際にはリスクが高く、長期的には逆効果になることもあります。

もしジャダーや滑りが気になる場合は、

クラッチ清掃ではなくクラッチの摩耗点検と学習リセットを優先するのが正解です。

乾式DSGは精密な装置。

見えない部分の“粉”を無理に落とすよりも、

正確な整備と優しい運転で寿命を延ばすほうが確実です。

クラッチ交換後の学習・リセット手順|電子制御の再調整を忘れずに

乾式7速DSG(DQ200)は、クラッチやメカトロニクスが電子制御で動いています。

つまり、部品を新品に交換しても、コンピューター(ECU)が「古い状態の押し圧データ」を記憶したままだと、

本来の力加減でクラッチを動かせません。

これをリセットして再調整する作業が「学習リセット」です。

学習リセットとは何をしているのか?

学習リセットでは、メカトロニクス(油圧ユニット)がクラッチの“押す位置”を再確認します。

イメージとしては、パソコンのマウスを「初期位置に戻す」ようなものです。

ECUが「この押し込み量でクラッチがつながる」と改めて認識することで、

スムーズな発進と変速ができるようになります。

もしリセットを行わないまま走行すると、

診断機による手順(概要)

専門工場では、VCDSやVW純正診断機(VAS)を使用してリセットを行います。

一般的な手順は次の通りです。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 1 | 車を水平状態にしてエンジン始動 |

| 2 | 診断機で「基本設定」モードを選択 |

| 3 | DSGコントロールユニット(02)へアクセス |

| 4 | クラッチの初期化 → ストローク学習を実行 |

| 5 | 各クラッチ(K1/K2)の押圧・リリースポイントを再測定 |

| 6 | 結果を保存して再起動 |

この工程は10〜15分ほどで完了します。

整備士はその間、変速ショックや異音がないかを確認しながら進めます。

走行テストも“学習”の一部

リセット後は、実際に走行して細かな制御を自動調整します。

DSGは運転中の油温や踏み込み方を記録し、

クラッチの「つなぎ方」を少しずつ最適化していく仕組みを持っています。

そのため、交換直後は“少し硬い”フィーリングでも、

100kmほど走行すると次第に馴染んでいきます。

この自然な変化も、電子制御式DSGならではの特徴です。

注意点:DIYでのリセットは非推奨

ネット上では「OBDツールで簡単にリセットできる」と紹介されることもありますが、

実際は手順を誤ると誤学習によるクラッチ異常を招くリスクがあります。

特に、油圧が不安定な状態でリセットを実行すると、

誤った圧力値を記憶してしまい、再発進できなくなるケースも。

そのため、リセットは必ずDSGに詳しい専門工場で実施するのが安全です。

学習リセットは“電子の微調整”

クラッチ交換後の学習リセットは、

メカトロとクラッチを「息を合わせる」ための電子的な微調整です。

ここを正しく行うことで、発進ショックのないスムーズな変速が戻り、

新品クラッチの性能を最大限に引き出せます。

クラッチ交換は“整備の前半戦”、

学習リセットこそが“後半戦”――そう言っても過言ではありません。

参考動画:ナイルメカチャンネル「乾式7速DSGクラッチ交換」

参考記事:【クラッチ交換】7速乾式DSGを分解修理していきます!【ジャダーの原因】

クラッチ寿命を延ばすコツ|乾式DSGを長持ちさせる運転とメンテ習慣

乾式7速DSG(DQ200)は、燃費と軽快さに優れたトランスミッションですが、

クラッチの摩擦で力を伝える構造上、扱い方ひとつで寿命が大きく変わります。

逆に言えば、正しい使い方をすれば10万km以上も快適に使えるポテンシャルを持っています。

ここでは、今日から実践できる「DSGを長く保つための運転習慣」を紹介します。

1. 渋滞中はDレンジ保持を避ける

信号待ちや渋滞中にDレンジのままブレーキを踏み続けると、

クラッチがわずかに接触した状態(半クラッチ)になり、摩耗が進みます。

この状態が長く続くと、フェーシング(摩擦材)が焼けて寿命が短くなります。

停止時間が長くなりそうなときは、Nレンジ(ニュートラル)に入れるのが正解。

オートホールド機能がある車では、そのままブレーキペダルを離してもOKです。

2. 坂道ではサイドブレーキを先に引く

坂道でPレンジを先に入れると、

車体の重み(駆動力)がギアに直接かかってしまいます。

これが繰り返されると、クラッチやフォーク構造に負担をかける原因に。

正しい手順は、

- ブレーキを踏んだまま停止

- サイドブレーキ(または電動パーキング)を先に作動

- 車が完全に止まったのを確認してからPレンジへ

この順番を守るだけで、クラッチやメカトロへのストレスを大幅に減らせます。

3. 発進は「優しくつなぐ」を意識

乾式DSGは、発進時のアクセル操作が最も寿命に影響します。

強く踏み込むとクラッチが一気につながり、摩耗と熱が一度に発生します。

ゆっくりとアクセルを踏み込み、 スムーズにつなぐ“やさしい発進” を心がけましょう。

特に渋滞中や駐車時など、何度も発進を繰り返すシーンでは効果絶大です。

4. 定期的なオイル交換を忘れずに

「乾式だからオイル交換はいらない」と思われがちですが、

実際にはギア部とメカトロ部に潤滑用オイルが使われています。

このオイルが劣化すると、油圧制御が不安定になり、

クラッチの押し圧制御にも悪影響を与えます。

4〜5万kmを目安に交換しておくと、変速の滑らかさと耐久性が維持できます。

5. 車のクセを観察して「早めの点検」

DSGは非常に敏感な構造です。

発進時の“引っかかり”や“軽いショック”が続く場合、

クラッチ摩耗や油圧制御のズレが始まっているサインかもしれません。

放置せず、早めに専門店でチェックすることで、

部品交換前に調整で済むケースも多くあります。

クラッチを“休ませながら乗る”

乾式DSGは、速さよりもリズムよく動かす運転が大切です。

たとえば、渋滞中にこまめに進むより、

少し距離を空けてゆっくり発進したほうがクラッチの負担は減ります。

クラッチは「力を抜く時間」を与えることで長持ちします。

優しい発進、正しい停車、定期点検――

その3つを意識するだけで、DSGの性能は長く健やかに保たれます。

修理・交換費用の目安|ジャダー・クラッチ・メカトロ別の相場一覧

乾式7速DSG(DQ200)は、精密に作られた反面、

ひとたび不具合が出ると修理内容によって費用が大きく変わります。

ここでは、代表的な症状ごとの修理費用をわかりやすく表にまとめました。

(※金額はすべて税込のおおよその相場です。実際の見積もりは車種・工場により異なります)

症状別・修理費用の目安

| 症状・原因 | 修理内容 | 費用の目安(税込) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 発進時のジャダー(振動) | クラッチ交換・シム調整 | 約20〜30万円 | 部品代・脱着・学習リセット含む |

| スパナマーク点灯・変速不可 | メカトロニクス現物修理 | 約15〜25万円 | アキュムレーター交換・Oリング再生など |

| DにもRにも入るが動かない | メカトロ新品交換 | 約35〜45万円 | 保証付き対応あり |

| ギアチェンジ時のショック | DSGオイル交換・初期化 | 約2〜4万円 | 軽度の油圧ズレなら改善することも |

| 停車中のガクッとした衝撃 | 学習リセット・再調整 | 約1〜2万円 | 専用診断機で実施 |

| オイルにじみ・漏れ | シール・ガスケット交換 | 約3〜6万円 | 放置すると内部損傷につながる |

| メカトロ異常+走行不能 | メカトロ+クラッチ同時修理 | 約40〜60万円 | 複合修理が必要になるケース |

費用が変わる主なポイント

1. 世代・型番の違い

Golf 6系とGolf 7以降ではメカトロ構造が異なるため、修理方法や部品単価に差が出ます。

2. 新品か再生品か

新品は高価ですが、再生メカトロ(修理済み部品)を使えば10万円前後の節約が可能。

3. ディーラーか専門店か

ディーラーは基本的に新品交換が中心、専門店は現物修理や再生対応が得意です。

どちらを選ぶかで費用も納期も大きく変わります。

修理費を抑えるためのポイント

放置より“予防”がいちばんの節約

乾式DSGは「壊れたら高い」構造ではありますが、

その多くは早期発見で防げるトラブルです。

軽い違和感を感じたら早めに専門工場でチェックしてもらうことで、

部品交換を避け、結果的に何十万円もの節約につながることもあります。

👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ

乾式DSGは“繊細だけど応えてくれるトランスミッション”

7速乾式DSG(DQ200)は、軽量で効率的な構造を持ち、

小排気量のVWやアウディにとって理想的なミッションです。

一方で、「発進時のジャダー」「ギアが入らない」「DにもRにも入るのに動かない」など、

特有のトラブルが話題になることも少なくありません。

しかし、それは欠陥ではなく、 構造の繊細さゆえに現れる“個性” です。

DSGは、ドライバーの操作や環境の影響を正直に受け取るため、

正しい使い方をすればその分だけ応えてくれる、非常に“素直な”機構なのです。

「理解して乗る」ことで寿命も快適さも変わる

乾式クラッチは熱や摩耗に敏感です。

けれども、発進時に優しくアクセルを踏み、

停車時にサイドブレーキを先にかける──

そんなちょっとした意識だけで、

クラッチやフォークにかかる負担を驚くほど軽くできます。

また、DSGオイルの定期交換や学習リセットを欠かさず行えば、

変速ショックやジャダーも減り、長期的な安定性がぐっと高まります。

つまり、 「扱い方次第で寿命も快適さも変わる」 のがDSGの真価です。

トラブルを未然に防ぐために

もし「スパナマークが点灯」「発進時にギクシャクする」「異音がする」といったサインが出たら、

それは“壊れた”というより、“助けを求めている”状態です。

早めに点検すれば、フォーク固着やクラッチ摩耗といった大掛かりな修理を防げることもあります。

無理に走らず、信頼できる専門店に相談しましょう。

繊細だからこそ、長く付き合える

乾式DSGは、まるで職人の手仕事のような精密機構です。

丁寧に扱えば10万kmを超えても軽やかな変速を続け、

運転するたびに「やっぱりDSGは気持ちいい」と感じさせてくれます。

“壊れやすい”ではなく、

“丁寧に乗れば応えてくれるトランスミッション”──

それが、7速乾式DSG(DQ200)の本当の姿です。

参考動画:ナイルメカチャンネル「乾式7速DSGクラッチ交換」

参考記事:【クラッチ交換】7速乾式DSGを分解修理していきます!【ジャダーの原因】

よくある質問(FAQ)

Q1. ジャダーが出たら、すぐに修理しないとダメですか?

軽度のジャダーであれば、再学習リセットやオイル交換で改善することもあります。

ただし、「発進のたびに振動する」「坂道発進で特に強い」場合は、

クラッチ摩耗やメカトロ制御ズレが進行している可能性があります。

放置すると修理費が大きくなるため、早めの点検がおすすめです。

Q2. 乾式DSGのクラッチ寿命はどれくらい?

走り方にもよりますが、平均的に6〜8万km前後が目安です。

ただし、渋滞や短距離走行が多い方は3〜5万kmで摩耗が進むこともあります。

一方で、高速走行中心の使い方なら10万km以上もつケースもあります。

Q3. 修理はディーラーと専門店のどちらがいいですか?

ディーラーは新品交換中心で、確実ですが費用は高め。

一方、VW専門店では現物修理や再生品を扱うため、

費用を抑えつつ柔軟な対応ができるのが強みです。

症状が軽い段階なら、まず専門店での診断をおすすめします。

Q4. メカトロニクスとクラッチ、どちらが壊れやすい?

どちらも熱や油圧に敏感ですが、使用環境によって違います。

- 渋滞・坂道が多い → クラッチ摩耗が早い

- 長距離・高温地域 → メカトロニクスの熱劣化が起こりやすい

どちらもオイル交換と正しい操作で寿命を延ばせます。

Q5. ジャダーを防ぐ運転のコツはありますか?

あります。以下の3つを意識するだけで大きく変わります。

- 発進時はアクセルをゆっくり踏む(急発進は避ける)

- 坂道ではサイドブレーキを先に使う

- 渋滞中は「Dレンジ保持」ではなく、Nレンジで一呼吸

この3つを守るだけで、クラッチ温度上昇を防ぎ、ジャダーの発生を大幅に減らせます。

Q6. 修理後にまたジャダーが出ることはありますか?

あります。

原因の多くはシム調整の誤差や、学習リセット不足です。

信頼できる専門店で施工してもらい、交換後は必ず「基本調整(クラッチ学習)」を行うことが大切です。

走行直後に軽い違和感があっても、数十km走行後に馴染んで改善することもあります。

Q7. 乾式DSGは結局“ハズレ”なんですか?

いいえ。

乾式DSG(DQ200)は、軽量・低燃費・反応の速さで非常に優秀なトランスミッションです。

ただし、構造が繊細なので“扱い方次第で寿命が大きく変わる”タイプです。

構造を理解して乗れば、長く快適に使える信頼性の高い機構です。

注意書き:

本記事は7速乾式DSG(DQ200)の構造とクラッチ交換に関する一般的な技術解説です。

実際の作業には専用工具・測定治具・診断機が必要です。

個人施工は危険を伴うため、必ず専門工場に依頼してください。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼DSG修理・メンテの個別記事一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント