アルミホイールは、車の印象を大きく左右する重要なパーツです。

しかし、走行中に受ける飛び石や縁石接触によってガリ傷が生じたり、

長期使用による腐食が進行すると、美観だけでなく強度にも影響を及ぼします。

特に鍛造ホイールは軽量かつ高剛性な反面、素材特性上アルミ腐食が進みやすく、

再塗装や表面修復の際には高度な工程管理が求められます。

近年では、単なる補修ではなく、レストアとカスタムを両立させた“再生加工”が注目されています。

本記事では、アジオ製鍛造ホイールを例に、

腐食修復からパウダーコート仕上げ、センターキャップ変更による印象調整まで、

ホイール再生技術の流れとポイントを解説します。

参考リンク:「鍛造ホイールのレストア&カスタム実例(アジオ製/パウダーコート仕上げ)」

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

鍛造ホイールの構造と再生の意義

鋳造との違い:軽量性と金属結晶構造の密度

ホイールには大きく分けて「鋳造」と「鍛造」の2種類があります。

鋳造は溶かしたアルミを型に流し込む製法で、コストを抑えやすい反面、金属内部に微細な空気層ができやすく、強度や靭性(じんせい)がやや劣ります。

対して鍛造は、高圧で金属を押し固めて成形する製法です。

結晶構造が密になり、同じ形状でも軽くて強いホイールが作れます。

つまり鍛造ホイールは、軽量でありながら耐久性に優れ、走行性能の向上に直結する“高性能パーツ”なのです。

腐食・傷が性能に与える影響

しかし、いくら強い鍛造ホイールでも、年月を重ねれば表面に傷や腐食が生じます。

アルミは塗装が剥がれた部分から酸化が進み、白く粉を吹いたような状態になります。

この腐食は外観の問題だけでなく、塗膜の下に潜り込んで素材そのものを侵食することもあります。

見た目だけでなくバランスや剛性に影響が出るため、放置せず早めに対処することが大切です。

「再塗装」ではなく「再生」と呼ぶ理由

鍛造ホイールの修復は、単なる「再塗装」ではありません。

腐食部分を削って形状を整え、表面を化学的に処理したうえで、新しい塗装層を焼き付ける――この一連の工程は、まさに「再生」と呼ぶにふさわしい精密作業です。

金属の質感を蘇らせるだけでなく、再び長期間使える強度を取り戻すことが目的です。

見た目の美しさだけでなく、機能面でも“生まれ変わらせる”という意味が込められています。

アジオ製鍛造ホイールの特徴

ブラッシュドクリア仕上げの質感と反射特性

アジオ製の鍛造ホイールは、金属の素材感を活かした「ブラッシュドクリア仕上げ」で知られています。

これは表面を細かく削り出して金属の目を整え、その上に透明のクリア塗装を施す仕上げ方です。

光が当たると削り跡の方向に沿って柔らかく反射し、独特の深みと立体感を生み出します。

塗装では再現できない“金属そのものの輝き”が残るため、車全体の印象を引き締める高級感のある質感になります。

表面処理の層構造と劣化パターン

ブラッシュドクリア仕上げは、美しい反面、紫外線や融雪剤、ブレーキダストなどの影響を受けやすいという弱点があります。

構造としては「素地のアルミ層」「研磨層」「クリアコート層」の三層になっており、最外層のクリアが劣化すると透明度が下がり、白濁やくすみが発生します。

また、クリア層が薄い部分では腐食が内部まで進行することもあり、見た目の劣化だけでなく、素材そのものの酸化が始まることもあります。

これがいわゆる“白サビ”と呼ばれる現象です。

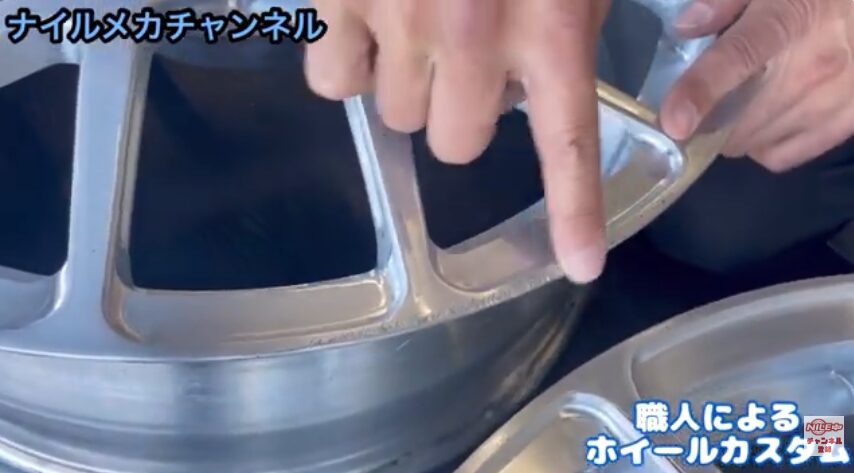

ガリ傷・腐食部の確認と再生可否の判断基準

再生を検討する際には、まず傷や腐食の深さを確認することが重要です。

リム部分の軽いガリ傷や表層の腐食であれば、研磨と再塗装によって十分に修復が可能です。

しかし、アルミが深くえぐれていたり、構造部分(スポークの根元やボルトホール付近)まで腐食が進んでいる場合は、再生よりも交換を検討するべきです。

特に鍛造ホイールは高い精度で作られているため、わずかな歪みでもバランスが崩れることがあります。

見た目の修復だけでなく、「安全に走れる状態か」をプロの目で判断してもらうことが大切です。

腐食修復と表面処理工程

アルミ腐食の発生メカニズム

アルミホイールは一見するとサビに強そうに見えますが、実際には「白サビ」と呼ばれる腐食が起こります。

これは、塗装面に小さな傷や剥がれができ、そこから水分や塩分が入り込むことで、アルミ表面が酸化して粉状になる現象です。

特に冬場の凍結防止剤や海沿いの潮風にさらされる環境では、腐食の進行が早くなります。

腐食が進むと塗装が浮き上がり、見た目だけでなく、素材そのものの強度にも悪影響を与えます。

腐食除去・研磨・下地整形の手順

修復作業では、まず腐食部分を完全に除去することが重要です。

軽い腐食ならサンドブラストやペーパー研磨で表面を整え、深い腐食はリューターで削り落とします。

その後、表面の凹凸をパテやアルミ溶接で補正し、均一な下地を整えます。

この下地処理の精度が最終仕上げの美しさを左右します。

磨き残しや段差があると、塗装後に光の反射ムラが生じるため、ここでの丁寧さが職人の腕の見せどころです。

下処理精度が仕上がり寿命を左右する理由

ホイール再生でよくある失敗が、「見た目は綺麗でもすぐに腐食が再発する」というケースです。

これは下地処理が不十分なまま塗装を行ったために、腐食が内部に残ってしまうことが原因です。

表面を研磨しただけでは酸化層が残ることがあるため、化学的な処理によって素材表面を安定化させる工程が欠かせません。

塗装の密着力や耐久性は、この段階でほぼ決まるといっても過言ではありません。

腐食再発を防ぐための化成皮膜処理の重要性

腐食の再発を防ぐために、下地整形の後には「化成皮膜処理」と呼ばれる工程を行います。

これは、アルミ表面に薄い酸化被膜を形成し、塗料との密着性を高める処理です。

クロメートやジルコニウム系の化成皮膜を使うことで、微細な腐食の進行を防ぎ、塗装の耐久性を飛躍的に高めます。

この処理を省略すると、見た目はきれいでも1〜2年で再び白サビが出ることがあり、長期的な品質維持には欠かせない工程です。

👉アルミホイールリペアの技術と品質管理 ― 修正・塗装・再生工程

パウダーコートによる再塗装工程

パウダーコートの仕組みと利点(耐久・膜厚・発色)

再生ホイールの仕上げで多く採用されるのが「パウダーコート塗装」です。

一般的な液体塗装とは異なり、静電気を利用して微粉末状の樹脂を金属に吸着させ、高温で焼き付けて塗膜を形成します。

この方法は膜厚が均一で、衝撃や紫外線、薬品への耐性が非常に高いのが特徴です。

さらに、液体塗装よりも環境に優しく、有害な溶剤をほとんど使用しません。

ホイールのように高温や摩擦、ブレーキダストにさらされる部品には、まさに理想的な塗装方法といえます。

焼付温度管理と鍛造素材への影響

パウダーコートでは、塗布後に約180〜200℃で焼き付け処理を行います。

この温度で樹脂が溶け、密着力の高い塗膜が形成されます。

しかし、鍛造ホイールは高温に敏感な素材であり、焼付温度が高すぎると金属組織に微妙な変化が起こる可能性があります。

そのため、施工工場では温度と時間を厳密に管理し、素材の強度や硬度を損なわないよう細心の注意を払っています。

単に「塗る」ではなく、「素材を守りながら仕上げる」ことが重要なのです。

仕上がり精度を左右する静電塗布のコツ

パウダーコートの塗布は、静電気の力を利用して粉体を金属表面に均一に付着させます。

ホイールのように複雑な形状では、スポークの裏側や奥まった部分まで均等に塗料を届けるのが難しく、職人の腕が問われます。

電圧の調整やガンの角度、距離を細かく調整しながら塗布し、ダマやムラを防ぎます。

この工程の仕上がり次第で、最終的な光沢や均一感が決まります。

キャンディーカラーやクリア層の選択肢

パウダーコートの魅力は、カラーや質感のバリエーションが豊富な点にもあります。

金属の質感を生かす「キャンディーカラー」や、深みを出す「ダブルクリア」など、複数層の重ね塗りも可能です。

さらに、つや消しのマット仕上げや半光沢のサテン仕上げなど、愛車のスタイルに合わせたカスタムもできます。

再塗装というより、デザインの再構築に近いアプローチで、ホイールを“自分らしい表情”に仕上げることができるのです。

加工依頼と施工店選定のポイント

専門工場の見極め方(設備・焼付ライン・補修実績)

鍛造ホイールの再生は、高度な設備と経験が必要な作業です。

まず確認したいのは、専用の焼付ラインや静電塗装設備を備えているかどうかです。

設備が整っていない工場では、焼付温度や塗布精度の管理が難しく、仕上がりや耐久性に差が出ます。

また、過去の施工実績を写真で確認できる工場は信頼度が高い傾向があります。

メーカー純正ホイールの補修を手掛けているような工場であれば、素材の扱いに慣れており、鍛造特有の繊細な処理にも対応可能です。

色味指定と塗装後のメンテナンス方法

再塗装では、純正色の再現だけでなく、オリジナルカラーの指定も可能です。

色見本をもとに打ち合わせを行い、希望する質感や光沢を伝えることで、満足度の高い仕上がりになります。

施工後は、洗車時に中性シャンプーを使用し、酸性・アルカリ性のクリーナーを避けることが長持ちのポイントです。

また、ホイールコーティングを併用することで、汚れやブレーキダストの固着を防ぎ、美観を維持しやすくなります。

再塗装後の保護ケアと長期維持の注意点

再塗装したホイールを長く美しく保つには、日常のケアも欠かせません。

走行後はできるだけ早く汚れを落とし、特に冬季は凍結防止剤の付着を放置しないことが大切です。

また、洗車機ではなく手洗いを推奨します。

パウダーコートは強い塗膜を持ちますが、物理的な衝撃やホイールナットの締め付け傷などには注意が必要です。

定期的なコーティングメンテナンスを行うことで、光沢と防腐性能を長期間維持できます。

まとめ

鍛造ホイールの再生は、単なる「再塗装」ではなく、文字通り“蘇生”と呼べる精密な作業です。

高温高圧で成形された鍛造素材はもともと強靭ですが、長年の使用による腐食や傷を放置すると、その性能と美観が失われてしまいます。

そこで重要なのが、素材を生かしながら見た目と機能を取り戻す再生工程です。

腐食除去・化成皮膜処理・パウダーコート焼付といった各工程を丁寧に行うことで、ホイールは新たな命を吹き込まれたかのように蘇ります。

また、再生の魅力は「修理」だけに留まりません。

仕上げ方や色味を選ぶことで、自分だけのオリジナルデザインに仕上げることもできます。

特に鍛造ホイールは金属の質感が美しいため、キャンディーカラーやブラッシュド仕上げといった手法で個性を出すと、愛車全体の印象がぐっと引き締まります。

再生という過程を通じて、見た目の美しさと所有する喜びの両方を得られるのです。

一方で、再生品質を左右するのは工場選びと下地処理の精度です。

信頼できる専門工場に依頼し、設備・温度管理・実績を確認することが重要です。

再塗装後もメンテナンスを怠らず、汚れや融雪剤を早めに落とすことで、美しい状態を長く保つことができます。

鍛造ホイールの再生は、「新しいものを買う」代わりに「良いものを長く使う」という選択です。

職人の手で磨き上げられたその輝きは、単なる外装パーツを超え、オーナーの愛情とこだわりを映す一部となります。

耐久性、美観、そして誇りを取り戻す――それこそが、再生の本当の意義です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 鍛造ホイールの再生はどのくらいの期間がかかりますか?

一般的には2〜3週間が目安です。

腐食の程度や塗装内容によって前後します。

特注カラーや多層塗装を希望する場合は、さらに数日追加されることがあります。

Q2. 再生後の耐久性は新品と比べてどうですか?

適切な下地処理とパウダーコートが施されていれば、新品と同等、場合によってはそれ以上の耐久性を持ちます。

腐食防止性能も高く、長期使用に十分耐えられます。

Q3. 再塗装後に車検は通りますか?

はい。

再生はあくまで表面処理であり、構造に手を加えないため車検には問題ありません。

ただし、極端なカスタムカラー(鏡面メッキなど)は反射基準に注意が必要です。

Q4. 一部のホイールだけ再生しても色差は出ませんか?

同じ塗料・焼付条件で施工すればほとんど差は出ません。

ただし、長年使用している他のホイールが経年変化している場合、わずかな色調差が出ることがあります。

Q5. 定期的なメンテナンスは必要ですか?

はい。

月1回程度の手洗いと、年1回のコーティングメンテナンスを推奨します。

融雪剤やブレーキダストを早めに落とすことで、美観と防錆性能を長期間維持できます。

こちらの記事もおすすめ

- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度

- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント

- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック

▼足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧▼

車種別の不具合詳細

不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。

車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。

▼ナイルプラスのサービス詳細▼

コメント